ISBN: 9784065236147

発売⽇: 2021/06/30

サイズ: 19cm/348p

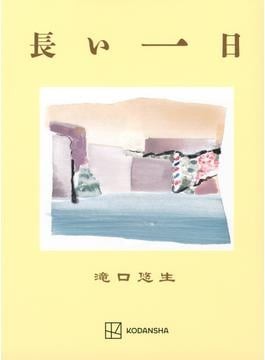

「長い一日」 [著]滝口悠生

読み始めた時に感じた「何か変な感じ」という違和感は、読み進む内「これはとても奇妙な小説だ」という確信に変わった。奇妙さの出典は、語り手の切り替わりにある。滝口という「夫」視点から始まり、エッセイっぽいなと思いながら読み進めると、次第に「妻」の視点、モノローグに切り替わる。そしてその視点は「夫」の友人の窓目(まどめ)くんや八朔(はっさく)さん、主人公夫婦の大家さん、窓目くんの髪を切った美容師など、どんどん増殖していくのだ。

例えば妻が記憶の中の窓目くんを回想していると思ったら、いつの間にか窓目くんのモノローグに切り替わっていたりもする。揺蕩(たゆた)う視点の中で、読者はなされるがままになる。

しかし溶け合うように描かれる登場人物たちにも、考え方の相違による諍(いさか)いや、個人的な破綻(はたん)が訪れる。涙の理由を言葉にしたくないという八朔の思い、自分が小説に書かれることで何かが損なわれたような苦しみを味わう妻を通し、言葉にすることの暴力性と不可能性に触れながら、夫(著者)はそれらも内包するかのように書き続ける。何をどう書くかどこを切り取るか取捨選択するだけで、それはフィクションとなり誰かを傷つける可能性を持ってしまう。これは言葉という曖昧(あいまい)なものを頼って生きる我々が、人に何かを伝える時総じて直面する困難でもある。

エッセイと小説、フィクションとノンフィクション、著者と主人公、主観と客観、過去と現在、こことそこ、あらゆるものの境目に目を凝らし何も見えないくらいに解像度を上げていくことによって、著者はその境目を無効化していく。主体的であれという内的、外的抑圧の中で、自己を確立し主張し、己を守り抜くため臨戦態勢にならざるを得ない現代人に、本書は穏やかな日常を通して、あらゆるものと溶け合いながらしか人々が存在し得ず、己を知ることもできないのだと教えてくれる。

◇

たきぐち・ゆうしょう 1982年生まれ。『愛と人生』で野間文芸新人賞。「死んでいない者」で芥川賞。