本当に読みたい本とは何か―― グレン・グールドからの問い

記事:じんぶん堂企画室

記事:じんぶん堂企画室

親の影響で、幼い頃からピアノを習っていた。小学生の時、札幌の中島公園のあたりにあったヤマハのホールまで、特急電車に乗って何度もコンクールを受けに行った。舞台に上がるといつも頭が真っ白になり、ふだん練習している家とは響きが違うので混乱した。広い空間で演奏すると、鍵盤を叩く指と全く違う場所から音が鳴る。それは、まるで自分とは無関係に、誰か他人が出している音みたいに聴こえた。自分が出している音は、常に思い通りに鳴ることはない。それは多分言葉も同じだろう。そのチグハグさ、コントロールできない不安、そうした生きていく上での違和感をいつも感じてきた。

いちど、ピアノの先生にレッスンを受けた時、「きみには自分がやりたい音楽があるから大丈夫だ」と言われたことがあった。食事の席で、なぜ彼が突然私の目を見てそんなことを口走ったのかはわからないが、その後の人生で、ずっとその言葉が私の中で鳴り響いている。それは逆に言えば、「自分がやりたい音楽」が見つからなければ、いくらピアノがうまく弾けても意味がないということだ。人には「自分がやりたい音楽」を見失うときもある。私は今、自分のやりたい音楽を鳴らしているのだろうか。あれから何度も私は心の中で自分にそう問いかけている。人が発した何気ない言葉というのは強い。呪いであれ祝福であれ、人がその残響の中で、一生を過ごすことがあるくらい、言葉には力がある。

カナダ人のピアニスト、グレン・グールドは長年私のアイドルだった。今そう聞くと、「カート・コバーンが好きだった」みたいに聞こえるかもしれないが、初めて彼の演奏を耳にした時は衝撃を受けた。自分が習ってきたのと全く違う音楽だったからだ。一音一音に込められた意味が余りにはっきりしていて、テンポも常識を完全に逸脱していた。とにかく何一つ「普通」なものがない。決して「普通」にだけはなるまいという強い意志が伝わってくる。このとんでもない捻くれ者に、中学生の私は夢中になった。同じバッハの楽譜を見て、同じ楽器を弾いているのに、そこには全く違う音楽が響いている。私は彼の演奏を聴くたびに、この曲はこんな曲だったのかと驚く。その新鮮さは、何十年も経った今でも変わらない。

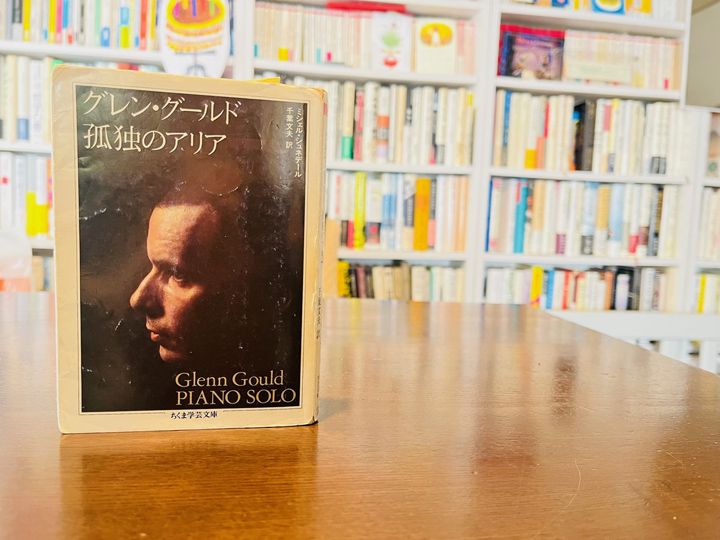

2015年に筑摩書房に入社した時、私は営業部に配属され、初日に社員全員に挨拶のメールを送った。右も左もわからない者ですが、どうかご指導くださいというようなメールの最後に、それまで自分が好きだった筑摩書房の本を挙げた。それが、ミシェル・シュネデール『グレン・グールド 孤独のアリア』(千葉文夫訳、1995年、ちくま学芸文庫)だ。今もことあるごとに読み返す。自分の会社の本だから、手前味噌ということになってしまうかもしれないが、ちくま学芸文庫には、そういう一生持っていたいと思う本が何冊もある。書店に足を運んで、白い背を眺め、1000円ちょっとで一生ものの本に出会える。

書店に行くと驚くほどたくさんの本がある。私は職業柄浴びるほど本を買い、それらを片っ端から掴み掛かるように読んでいく。その中に一生持っていたい本は何冊あるのだろうか。私は宝探しをしているような感覚に陥る。友人との待ち合わせに早く着いてしまった時の時間潰しに、大学の講義の合間に、そして何の用もなくただ足を運んで、私たちは書店をうろうろする。人文書とは、きっとそういう、人生という物語の隙間にある、名もなき無為の時間に支えられてきたのだろう。自分もその共和国の一員となって、人にとって一生ものの本を作ってみたいと思い、出版社に就職した。

本を読む時、人は一人になる。たとえ誰かと一緒にいても、文字を見て、その言葉を脳内で再生するとき、その言葉が脳内で広がり、私たちの体内を光のように満たす時、私たちは一人きりであるに違いない。いくら忙しくても、スマホを眺めながら本を読むことはできない(電子書籍は別ですが)。現代社会では、何もかもが繋がって、私たちを決して離してくれない。私たちはばらばらで、こんなにも孤独なのに、なかなか一人になれない。だから本を読むことは、現代社会において一つの抵抗でもある。そこには、どんなアテンションも届かない。その時間は、売りも買いもしない、あなただけのものだから。

私たちは毎月毎月、狂ったように本を作り、出し続ける。面白い本を犬のように血眼になって探し、まだ書かれていないテーマが埋もれている場所に行く。あるいは、世界のどこかにいるだろう、まだ見ぬ素晴らしい書き手を探し手紙を書く。世の中には既に、こんなにたくさん本があるのに、まだ本を出すのはなぜなんだろう。毎月棚からあふれるほどの新刊が出ている。それでも私たちが本を読み、作るという永遠運動から抜け出せないのは、本を読み、作ること自体が、生きることと結びついているからだと思う。編集者は、未踏の地を探し、そこに駆けつけ、新しい本を作り、世に問う。もちろん私たちは書き手ではないが、それを世に出すことができる。佐々木中はかつて「出版とは天使的な仕事だ」と言った。この言葉が好きだから、ことあるごとに思い出す。私たちは新しい何かが生まれる時に立ち合い、福音を告げる。編集者という職業には多様な側面があるが、その最も輝かしい側面が、それだ。

いい本を作るには世間でどういう本が売れているのかを知らなければならない。書店をうろつく他に、インターネットも見なければならないし、SNSという荒涼とした砂漠にも立ち向かわなければならないだろう。そうした探索を続けるうちに、何を自分が面白いと思っているのか、どんな本が好きだったのか、何をしている時間が輝いていたのか、しばしば見失う。自分が何のために働いているのか、わからなくなる。何度リツイートされたのか。どんな影響力のある人物が書評で取り上げてくれるのか、それがどれだけ売り上げを伸ばしたのか、そうしたことで頭がいっぱいになる。情報の嵐の中で、自分が何が価値あるものだと考えているか、何を作りたいか、そうしたものを見つけ出すのは簡単なことではない。自分の音楽とは何か、いつも忘れて難破しそうになる。

「わたしが好きですか」と、ひっきりなしに訴え、取り入り、迫ろうとするのがソリストだ。もはやソリストでやっていくのはごめんだった。彼の問題はまったく別だった。つまり本当にいきいきとやっていたかどうかということだ。自分をもっとよく知りたいと思ったが、それにはいったんは迷い、自己解体をとげ、そのうえで自分をつくりなおし、なおも自分を分散させなければならなくなる。(『グレン・グールド 孤独のアリア』14頁)

あんなに知性的なピアニストだったグールドだが、最も大事にしているのは「本当にいきいきやっていたか」だった。そのことはもっともっと自分に問うてもいい。必要なのは迷うこと、自己解体、そして自己の再構築だ。それは私自身が本に求めているものでもある。私たちは毎日言葉を使う。「言葉のプロ」を自認する人もいる。でも、当たり前のように使いすぎると、言葉自体が擦り切れて、本当の言葉に出会ったときの、言い知れぬ感動を忘れてしまう。何度読んでも私の心を震わすような新鮮な文章に出会ってみたい。その感覚こそが、私が本を読み、本を作る喜びにつながる。

何の因果か、私はこういう職業に就かせてもらった。だからもうやめろと言われても、読んで書くことをやめないだろう。足が本能的に書店の方向に向かってしまうことも、ビーバーのように気づけば部屋に本を山のように積み上げ、家族から顰蹙を買うことも、たぶん変わることはないだろう。

次にバトンを託すのは、福岡の出版社、書肆侃侃房で編集をされている藤枝大さん。数々の輝かしい企画を連発している尊敬する編集者です。昨年刊行された『ロシア文学の怪物たち』(松下隆志著)など、個性的な単行本を多数編集されています。これまで、文学フリマで何度かお目にかかる程度だったのですが、昨年初めてサシでお話する機会をいただきました。編集者ってだいたいクセが強く、笑顔の裏側に常に闇(=病み)の部分をにじませている人が多いのですが、藤枝さんは本当にまっすぐで、お話していて前向きなエネルギーが伝わってくる方でした。福岡と東京を行き来し、海外に足を運ぶ。そのエネルギッシュな活動の源を知りたいと思っています。