「注意」の考古学?――ジョナサン・クレーリー『知覚の宙吊り 注意、スペクタクル、近代文化』「訳者あとがき」より

記事:平凡社

記事:平凡社

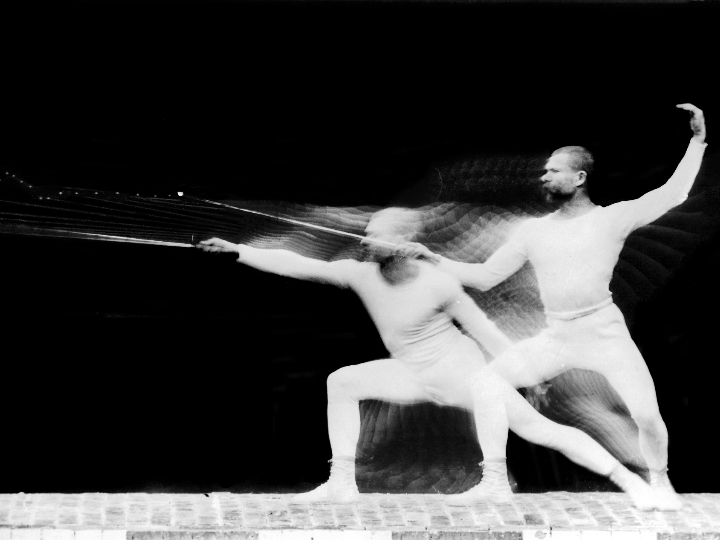

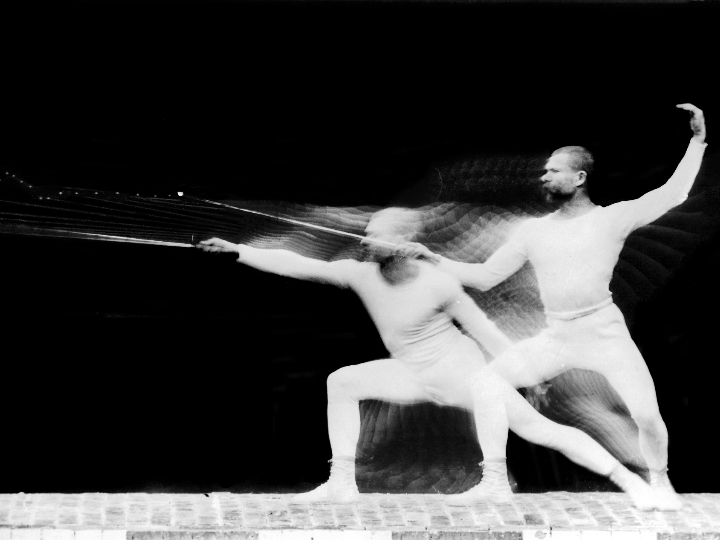

ある1点をじっと見つめる。すると、わたしは徐々に、それがはっきりと見えているのか、それともぼやけて見えているのか、そこに意識を集中させているのか、それとも放心寸前の状態にあるのか、いったいどちらなのかよく判らなくなってくる。「注意」はこのように、覚醒と麻痺、知覚と記憶、意識と幻想、拘束と分裂の閾にわたしを連れこみ、そこに宙吊りにしてしまう。この宙吊り状態を、わたしたちは今日いたるところで日常的に経験する。テレビやヴィデオを見ているとき、パソコンに向かっているとき、映画館にいるとき、車を運転しているとき……。かつてであれば、せいぜい、本を読んでいるときとか、教師の話に耳を傾けているとき、あるいは、工場のベルトコンベヤーの前で作業しているとき……、に限られていたのだが。

このように「注意」は、近代における著しいテクノロジーの進展と無関係ではありえないし、また、「わたし」なるもの(「主体」)がそのまわりに構成されたり解体されたりしてきた、制度的で言説的なひとつの核でもある。それゆえ、「注意」をめぐるさまざまな言説──心理学的、生理学的、哲学的、社会学的言説──が、19世紀の後半からにわかに脚光を浴びはじめてくるとしても、けっして不思議ではない。本書でクレーリーが詳細に跡づけ、見事に活写して見せてくれるのも、「注意」が近代のとば口でいかに重要なキータームとなるのか、そして、それとともに主体がいかに変容していくのかをめぐる、スリリングで多彩な様態にほかならない。

そのために準主役として舞台に呼びだされてくるのは、以下のような面々である。すなわち、心理学からはヴィルヘルム・ヴントやヘルムホルツ、精神医学からはフロイトやピエール・ジャネ、哲学ではベルクソンやウィリアム・ジェイムズ、社会学ではデュルケームやガブリエル・タルド等々、そうそうたる顔ぶれである。いずれも、心理学史や思想史であれば、当然ながら主役を演じることになる知の巨星たちである。彼らのせりふを通して、わたしたちは、「注意」がいかにその反対物、つまり暗示や放心、幻想や分裂、記憶や欲望などと不可分なものとみなされるにいたったかの顚末を知らされることになる。

だが、本書では、彼らはあくまでも準主役であって、主役ではない。なぜなら、その大役を任され見事に演じきっているのは、同じく近代のとば口を生きた3人の画家たち、マネ、スーラ、セザンヌだからである。それにしても、どうして画家なのか、絵画なのか。

とはいえ、この魅力的な配役と演出は、一見そうみえるほどに意外なものでも、的外れなものでもない。なぜか。19世紀に知覚(とりわけ視覚)が、それまでのようなカメラ・オブスクーラの透明な受容体モデルから脱却して、身体的な厚みと生理的な不透明性を獲得するようになり(このプロセスの大筋は、前著『観察者の系譜』〔遠藤知巳訳、以文社、2005年〕でも描きだされていた)、それとともに、「注意」ないし注意力の問題が大きく浮上してくるとすれば、この変化に芸術家も無関心でいられるはずはなかったからである。否、むしろ芸術家こそが、その変化をもっとも鋭敏に感じ取っていたのではないか。そして、その徴候は、意識するとしないとにかかわらず、ほかでもなく彼らの作品のなかに現われているのではないか。これこそ、クレーリーが3人の画家を、あえて本書の象徴的な主役に抜擢するゆえんである。

かくして、注意する知覚がはらむパラドクシカルな様態が、3人の画家の3つの作品──マネの《温室にて》、スーラの《サーカスのパレード》、セザンヌの《松と岩》──のなかに綿密に読みこまれることになる。その詳細な作品分析と記述の見事な手並みは、マイケル・フリードやイヴ゠アラン・ボアなどとも共通するもので、フォーマリズムと記号論の最良の遺産が生かされている。

「注意」はまさに、近代の「主体」にとってもっとも核心的な主題なのであり、芸術が呼びだされているのも、その点を解明するためである。一方で労働が、注意を統制し規律化する場となり、矯正的なテクノロジーすら生みだしてきたとすれば、他方で芸術は、この規制を逃れ、攪乱させる装置としても機能してきた。クレーリーの議論はさらに、「注意」をコントロールしている現代のさまざまな技術や言説への批判にも及ぶ。たとえば、ADD(注意多動性障害)といった心理学的カテゴリーの恣意性、神経に作用する薬品による行動管理、いたるところに設置されつつある監視カメラ等々、といったものがそれである。グローバル市場と情報工学とコミュニケーションの要請によって突き動かされる現代社会において、注意はなおも、主体の主要な構成要素であると同時に、主体が解体し分解する契機でもありつづけている。

謝辞

序

第1章 近代性と注意の問題

第2章 1879年――拘束なき視覚

第3章 1888年――脱魔術化のイルミネーション

第4章 1900年――綜合(ジンテーゼ)の再創出

エピローグ 1907年――ローマの魔法

原注

訳者あとがき

平凡社ライブラリー版 訳者あとがき

文献一覧

事項索引

人名索引