「埋もれている海外ノンフィクションの傑作」をよみがえらせたい…「現代史アーカイヴス」のジレンマと挑戦

記事:白水社

記事:白水社

―― 「現代史アーカイヴス」を始めたきっかけについてお聞かせください。

阿部唯史さん(以下、阿部。敬称略):白水社は創業以来、翻訳書が中心の出版社ですので、ノンフィクションも海外作品の翻訳を多く刊行してきました。特に、『ニューヨーク・タイムズ』や『ニューヨーカー』のスタッフライターの方たちが、すごくいいノンフィクションをたくさん書いていますので、それらの日本語版を出してきました。

しかし、そうした海外ノンフィクションは、5年か7年たつと版権が切れてしまいます。そうすると、それらの本は書店から消え、「終わったもの」とされてしまう。そうやって、すぐれた海外ノンフィクション作品はどんどん、どんどん、埋もれていってしまうんです。

そうした埋もれている作品を、なんとかもう一度日の当たるところに引っぱり出したい――そんな、かねてからの思いを実現したのが「現代史アーカイヴス」です。

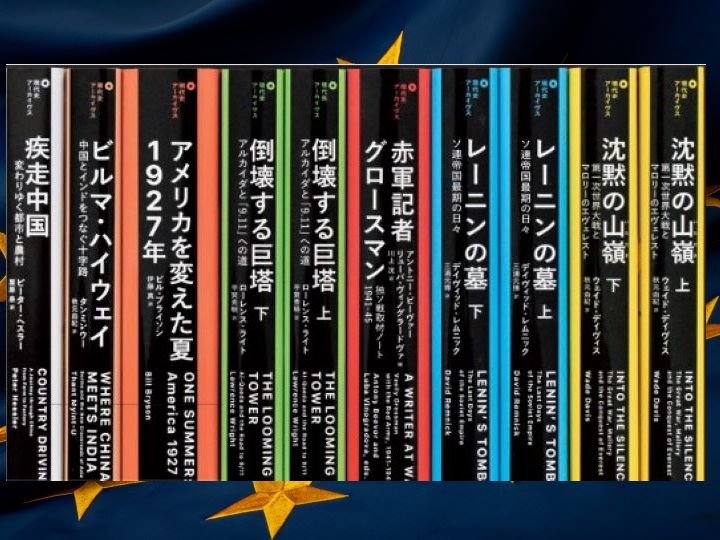

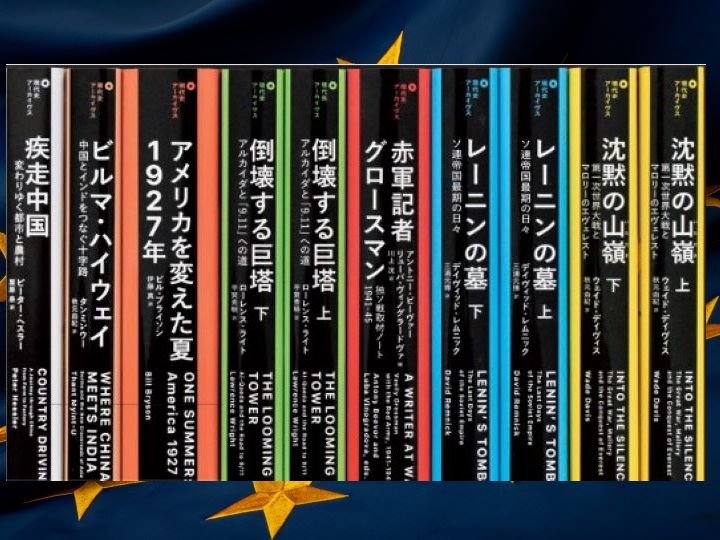

―― 創刊時のリーフレットでは、「単純化や断片化に抗して、社会のリアルを」と掲げ、「重厚なノンフィクション」が社会から消え、「早わかりと瞬発力が時代の基調」となっていることへの危機感が書かれています。ラインアップを見ると、内容的にも、物理的にも、まさに「重厚なノンフィクション」が並んでいます。どんな基準で選んだのですか。

阿部:刊行当時大きく話題になった本、そして、今でも絶対に読者はいるはずだ、という確信がある本です。

たとえば、第Ⅰ期の『倒壊する巨塔 アルカイダと9.11への道 (上・下)』(ローレンス・ライト 著、平賀秀明 訳)が、わかりやすいでしょうか。

―― 日本でも大変評価の高いノンフィクションですね。

阿部:2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件発生に至るまでの長い過程を、アルカイダの指揮者ウサマ・ビンラディンやFBI捜査官など事件にかかわるさまざまな人々に焦点を当て、膨大な資料と取材をもとに描き、ピュリッツァー賞を受賞した作品です。著者のローレンス・ライト氏は執筆当時、『ニューヨーカー』のスタッフライターでした。

2006年にアメリカで出版され、09年に当社が日本語版を刊行し、おっしゃるとおり日本でも大変話題になりました。

刊行当時話題になったのは、タイムリーだったことが大きいです。しかし、9.11はその後もずっと、24年たった今も後をひいている出来事です。にもかかわらず、当時の詳細なレポートが手に入らない状態にあるのは、あまりにもったいない。

この『倒壊する巨塔』のように、今も十分に読むべき価値があるのに埋もれてしまっている海外ノンフィクションを、再び書店の棚によみがえらせていくのが「現代史アーカイヴス」の使命です。

―― そのように、刊行した本を生き続けさせていくことは、新刊を出すことと同じくらい、出版社の重要な仕事ですね。ただ、タイムリーなテーマで話題になったノンフィクションは、刊行から時間がたつにつれ、古びたものと思われたりしませんか。

阿部:最新の情報を求めるならば、おそらくネットで十分得られるでしょう。しかし、ノンフィクションは、ニュースとは違う時間軸で存在していると思います。ノンフィクションの価値は、そこに書かれた情報の新しさではなく、その作品の核が持つ普遍性にあるのだと思います。

―― 「現代史アーカイヴス」のラインアップに並ぶノンフィクションは物理的にも重厚です。第Ⅰ期では、先ほどの『倒壊する巨塔』をはじめ上下巻に分かれたものが多く、上だけで400ページを超えるものもありますね。

阿部:海外のノンフィクションは長いものが多くて……。さらに、日本語版はもとの本のだいたい2倍近くの厚さになるんですよ。日本語の文字数や、組み方が関係しているのだと思います。

―― たしかに、英語圏の本は厚いものが多い印象があります。

阿部:なんででしょうね(笑)。英語圏の読者が長文に慣れているのか……。

作品の書かれ方も、日本とは違います。こんなこと言ったらあれですけど、なんでここまで書くんだろう、ここはもうちょっと削れるのにな、と思うほど、事細かく書かれています。

だから良い、ともいえます。日本ではそんな書き方なかなかできませんから。書き下ろしのルポで上下巻の長編を出せるのは、日本の場合、かなり名の知られた方でないとおそらく無理なのではないでしょうか。

―― なぜ、日本では長いノンフィクションを出すのは難しいのですか。

阿部:分厚くておまけにテーマが重い本は売れないだろう、と判断されるのが、日本の出版社では一般的だと思います。そもそも企画の段階で通らないのではないでしょうか。

―― 白水社もそうなんですか?

阿部:うちは、それはないです。あえて食らいついていきます。

―― 「読まれるべき本」をつくるのが白水社の主義なのですね。ただ、もし分厚い本が売れないとしたら、値段の高さも理由ではないでしょうか。

阿部:そうなんです。値段の問題は大きいです。これについては、当社も常にジレンマを感じています。3、4千円の本は、なかなか気軽には手に取りませんよね……。ですので、「現代史アーカイヴス」の値段も苦渋の決断です。

―― 「現代史アーカイヴス」の原書は主にアメリカで出版された本ですが、あちらではいくらくらいなんでしょう。

阿部:ペーパーバックになると、だいたい20ドルくらいです。

―― 日本より手が届きやすい値段ですね。

阿部:向こうのペーパーバックって、紙がわら半紙みたいな場合もあったりするので、まず、原価が日本より抑えられているのではないかと思います。

でも、何より、刷る部数が日本より圧倒的に多いことが大きいです。

たとえば、うちのような出版社は、初版の部数をどうしても抑えざるをえない。本は、刷る部数が少ないほど高くなり、多いほど安くなります。

英語で出版される本の場合、英語圏全体のマーケットは日本と全く違う規模ですから、初版部数も当社なんか足元にも及ばないような数でしょう。だから、日本よりずっと安い価格設定ができるのだと思います。……最近、本の値段、高いと思いませんか?

―― はい。そんな気がしていました。

阿部:紙、印刷・製本の値上がりは、当然、理由の一つなんですけど、そうした物価高が言われるずいぶん前から、本はどんどん高くなってきています。それは、やっぱり、どこも初版部数を抑えているからなんですよね。

私たちもなんとか少しでも安くしたいのですが、どうしても出したい本が、どうしても高くなってしまう……。でも、そこもやっぱり、白水社は食らいついていきます。「ちょっと高くなるけど、それでも、やろう!」と。

―― 白水社の気骨を感じます。

阿部:とは言ってもね……なかなか厳しいものがあります。もちろん、考えますよ。こんなバカ高い本を買ってくれるんだろうか、とか……。そんなふうに、価格設定については日々ジレンマを感じています。

―― お話を聞いて、本が高い背景が見えてきました。出版社も泣く泣く高くしているのですね。良質な本を求めている方々には、手にとった本の値段を見て「高い!」と思ったとき、その値段の背景に思いを馳せ、その本が持つ価値について考え、価値のある本だと思ったらぜひ購入していただきたいですね。その本はいつ手に入らなくなるかわからないのですから。

―― そうした数々のジレンマを乗り越えながら、「それでも、出そう!」と白水社が食らいついてきた傑作ノンフィクションたちが、「現代史アーカイヴス」としてよみがえるわけですね。昨年刊行された第Ⅰ期と、この6月からスタートする第Ⅱ期は、それぞれどんな特徴があるのでしょうか。

阿部:第Ⅰ期は、先ほどの『倒壊する巨塔(上・下)』をはじめ、ピュリッツァー賞など海外の賞を受賞したノンフィクションが中心です。

そして、この6月からスタートする第Ⅱ期は、もうすこし時間軸の長い歴史をテーマにした作品を選んでいます。とはいえ、歴史の知識がないと読めない、ということではまったくありません。

たとえば、第Ⅱ期の1作目『ロレンスがいたアラビア(上・下)』(スコット・アンダーソン 著、山村宜子 訳、6月10日発売)は、手に汗にぎるスパイアクションといったかんじです。「アラビアのロレンス」として有名なトーマス・エドワード・ロレンスをはじめアラブ世界で暗躍した4人のスパイと、彼らを取り巻く人々のドロドロの人間模様を描いているので、読み始めたらはらはら、どきどきの連続で、どっぷりはまってしまう作品です。

第Ⅱ期では『ロレンスがいたアラビア(上・下)』以外でも、中東を扱った作品をいくつか刊行する予定です。

埋もれてしまった素晴らしい海外ノンフィクションは、まだまだたくさんあります。「現代史アーカイヴス」では、今こそ読む価値がある普遍的な傑作を、再び書店で手にとっていただけるようよみがえらせていきます。ぜひ、ご期待ください。

(聞き手・伏貫淳子)