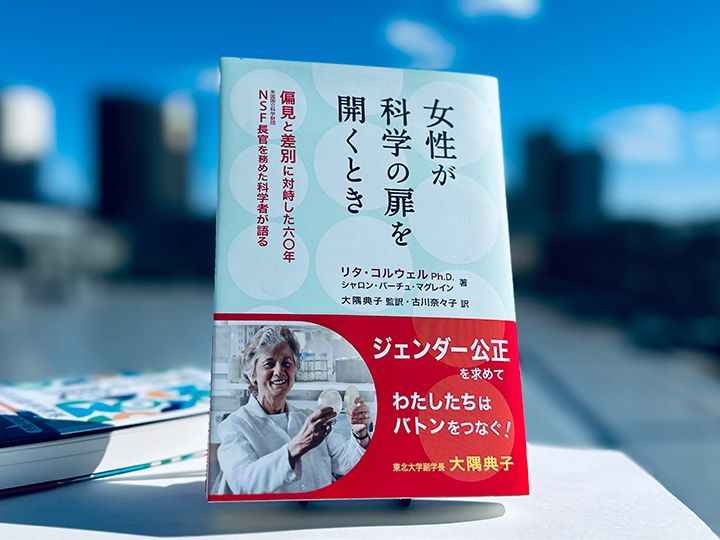

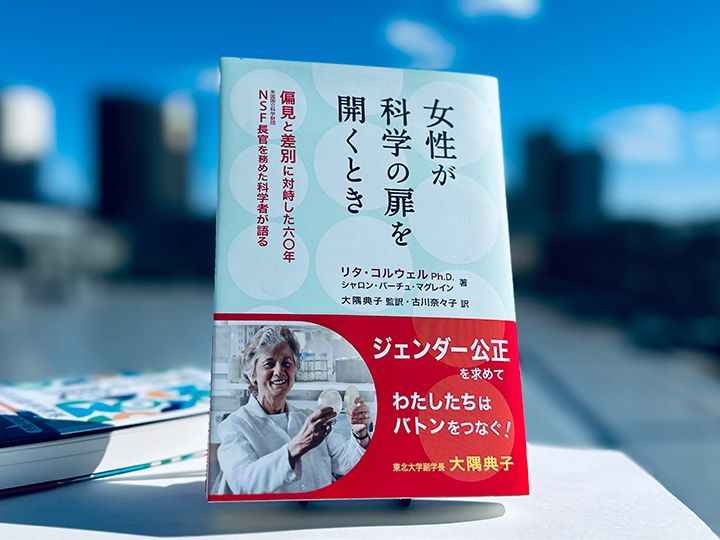

『女性が科学の扉を開くとき』が明かす米国科学界の差別

記事:東京化学同人

記事:東京化学同人

本書の語り手 リタ・コルウェル博士は米国を代表する科学者の一人である。彼女は、「コレラ菌が流行と流行の合間にどこに隠れて生きのびるか」という長年の謎を解明した優れた微生物学者であり、米国の科学予算の過半を握る組織(NSF)の元長官という科学行政官の顔ももつ。そんな彼女でさえ、大学時代は奨学金に応募して「女子学生に奨学金を与えるような無駄はしない」と言われ、怒り心頭…というエピソードから第1章は始まる。さらに大学院では受け入れてくれる研究室がなく、博士号を取得するまでに6回も研究分野を変えた(第2章)。1960年代の米国は、女性に科学の扉は開かれていなかった。

本書は、米国科学界において女性にどのようなことが起こったか――研究室や学会で起こるセクシャル・ハラスメント、女性の研究成果が科学界で軽視される状況、男性社会であるがゆえの暗黙のルールなど、コルウェル博士が六十年にわたって体験し、見聞きしたことのすべてが、忖度なく(人名付きで)記録されている。そして、「女性だから」という理由で現れる障壁を、女性たちがどのように克服してきたかが語られる。あるときは法を整備して、あるときは団結して、またあるときは科学者らしくデータを集めて…彼女たちの立ち向かい方は、実に多彩で思慮深い。

ただし、本人が言うように「本書は延々と不満を書き連ねてあるわけではない」。本書の根底に一貫してあるのは科学への情熱だ。第5章の「コレラ」では、発見の瞬間に感じる純粋な喜び、それまで常識とされていたことを覆すために研究を重ねる熱意がまぶしい。彼女は“仕方なく”何度も専門を変えたが、それがひいては、学際的な研究をけん引するしなやかな力となる。コンピュータの威力をいち早く見抜き、NSFではサイエンス各領域へのコンピュータ導入にも奔走する(第6章)。2001年、同時多発テロ後に起こった炭疽菌入りの手紙を送りつける事件で、炭疽菌の出どころを調査するチームを率い(第7章)、その後、ビジネスの世界、産業界へと軸足を移していく(第8章)。多様なキャリアとそこで起こった出来事を明快に綴り、示唆に富む語録がそこかしこにある。

第1~8章は本人の回顧録。著者近影の穏やかな笑顔から受けた印象は早々に塗りかえられる。こんなにエネルギッシュでいなければ、能力があっても女性はポストを得られなかったのかと思う方もいるだろう。しかし現在は、彼女“たち”の努力により、科学・技術・工学分野における女性を取り巻く環境は改善されてきた。とはいえ、「では、もう安心ですね?」と聞かれたら、コルウェル博士は「ノー」と答えるという。第9章では米国科学界の現状を分析し、最終章では、「わたしたちができること」を次世代の科学者に向けて贈る。具体的なアドバイスから広い視野にもとづいた提案まで、科学を志す人だけでなく、親や教師、政治家へも真のジェンダー公正の実現をよびかける。

「人口の百パーセントから生まれる最良の結果は、人口の五十パーセントから生まれる最良の結果よりもつねに優れているのだから」と。