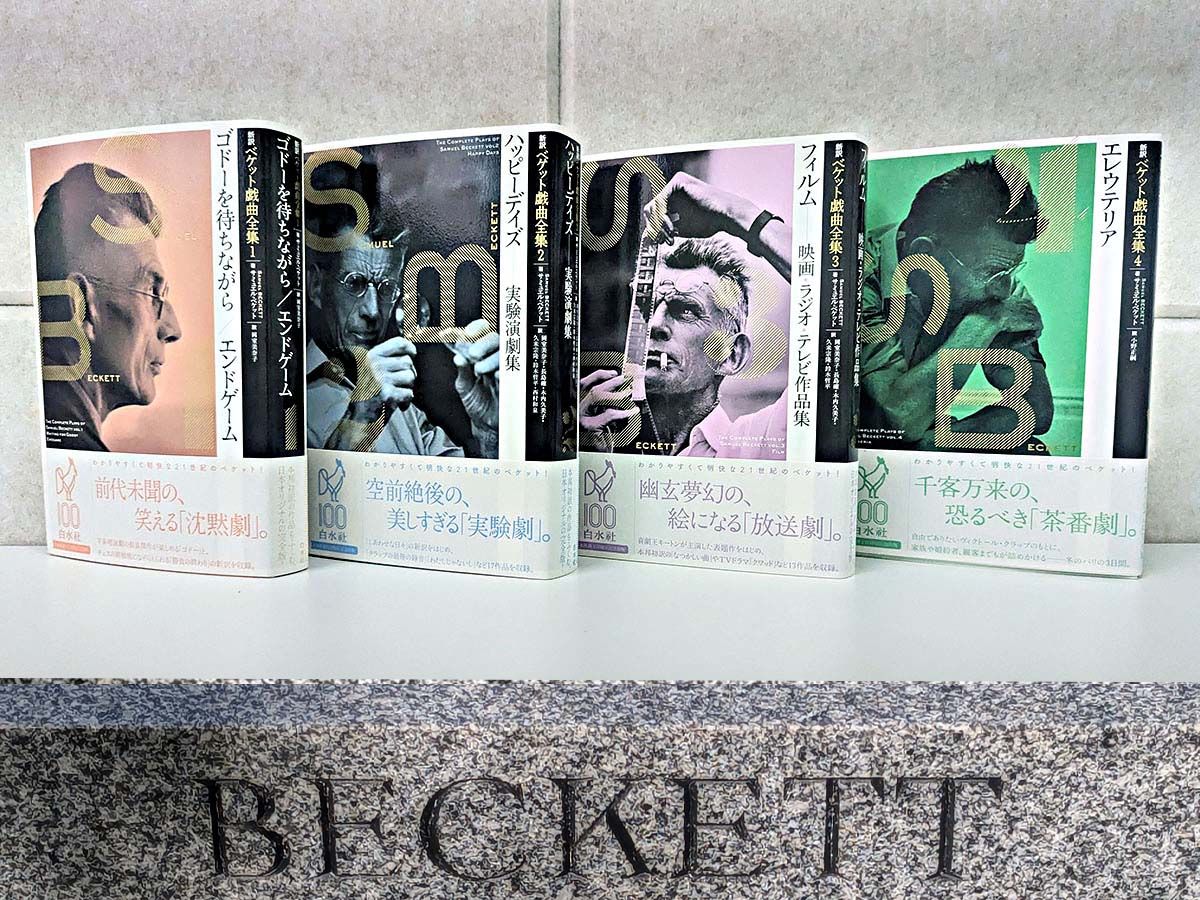

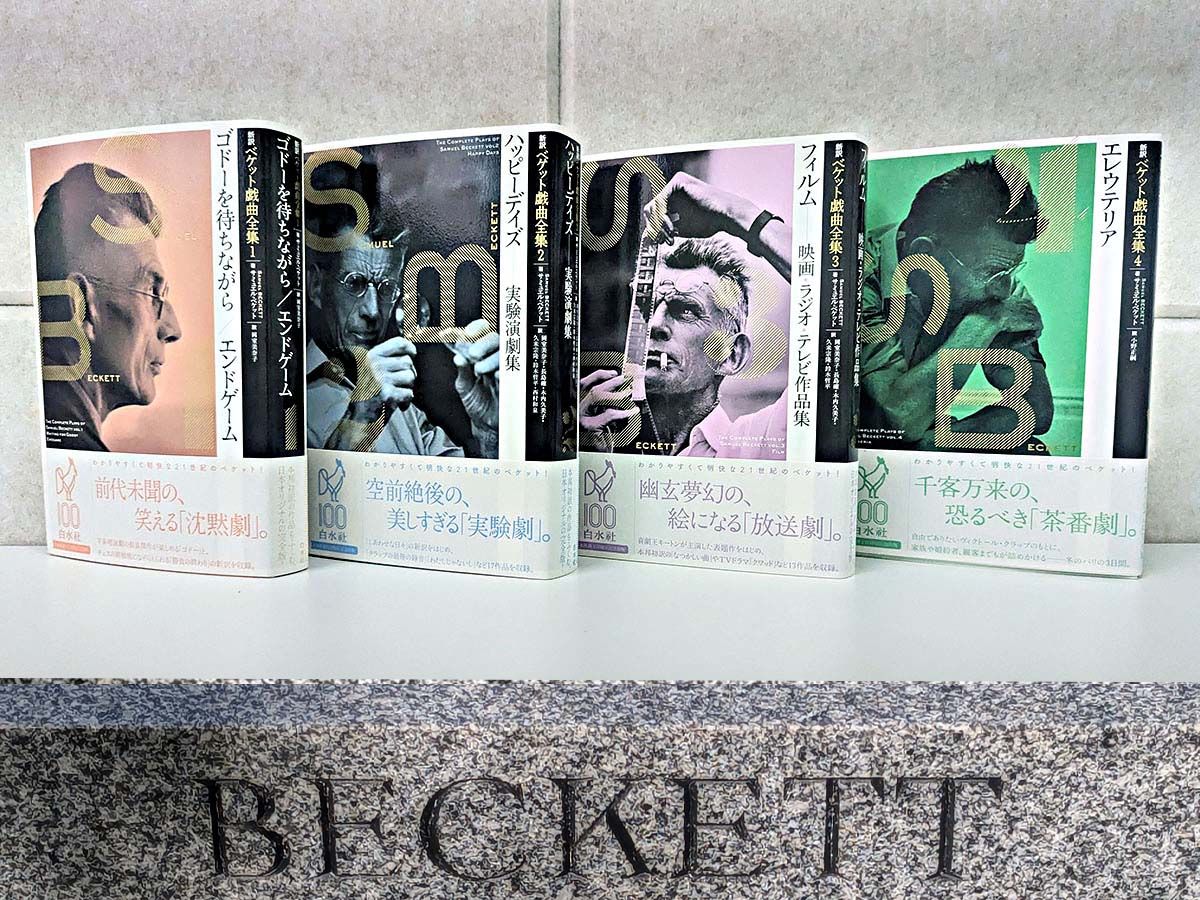

新訳ベケット戯曲全集完結! 幻の作品『エレウテリア』(小野正嗣訳)も収録

記事:白水社

記事:白水社

![サミュエル・ベケット(Samuel Beckett、1906–89)[photo: Roger Pic]](http://p.potaufeu.asahi.com/5cda-p/picture/29388158/3434888fc712ed97b548633649755278.jpg)

『エレウテリア』は、1947年にサミュエル・ベケットが書いた最初の戯曲である。ちょうどこのころ、ベケットは作家として大きな転機を迎える。フランス語での執筆を本格的に開始するのである。前年には、初のフランス語での小説『メルシエとカミエ』を完成させている。『エレウテリア』の執筆は1947年1月から始まり、2月の末には終えている。加えて、この年の5月から1950年1月にかけて、『ゴドーを待ちながら』と小説3部作『モロイ』『マロウンは死ぬ』『名づけえぬもの』が執筆されている。

ベケットの創造性が一気に爆発したと形容したくなるこの時期に書かれた作品のうち、ベケットが唯一刊行を認めなかったのが、この『エレウテリア』である。彼の死後、それがどうして刊行されるに至ったのか。そのあたりのやや複雑な経緯については、『エレウテリア』のフランス語オリジナル版が1995年にミニュイ社から刊行された際に、社主のジェローム・ランドンが読者への「警告」として寄せた「はしがき」をご覧いただきたい。[中略]

【Prix Nobel de littérature : interview Jérôme Lindon】

「エレウテリア」(Eleutheria)は、ギリシア語で「自由」を意味する。本作は、主人公のヴィクトール・クラップの「自由」をめぐる物語だと言える。ただし、彼の体現する「自由」は周囲の人間にはまるで理解できない。というのも、彼らにとっては、そして常識的には、「自由」とは、人間が何にも妨げられず自らの意志を伸び伸びと実現していくポジティブなものだが、何をするのでもなく自室に閉じこもっているヴィクトールにとっての「自由」は明らかにそういうものではないからだ。[中略]

ジェイムズ・ノウルソンの『ベケット伝』(James R. Knowlson, Damned to Fame: The Life of Samuel Beckett, Bloomsbury, 1996)によれば、ベケットは一時はこの戯曲の上演の可能性を探ったようだが、すぐに翻意して、以後その意志を曲げることはなかった[高橋康也・井上善幸・岡室美奈子・田尻芳樹・堀真理子・森尚也共訳『ベケット伝』上巻433─436頁、白水社、2003年]。

どうしてベケットはこの作品の出版を認めなかったのだろうか?

ベケットの伝記的要素が作品に効果的に組み込まれていない点や主題の扱い方が直截的すぎる点を指摘しつつ、根本的には、『ゴドー』など他のベケットの作品に比べれば、人物造形やテクストの構成において明らかに完成度が落ちるからだとノウルソンは結論づけている。

ノウルソンはその一方で、「観客」が舞台に侵入してメタ演劇的な言説が展開されるなど、当時としては真新しい手法も用いられるこの戯曲は、上演されていれば戦後のフランス前衛演劇に刷新をもたらした作品のひとつになっていたであろうとも述べている。

作品をどのように読むかは、それこそそれぞれの「自由」である。ベケットその人が、そしてベケット研究者たちが、『エレウテリア』をあまり評価していないからといって、その判断に是非もなく従う必要はないだろう。

ある人にとっては傑作と思える作品が、他の人にとってはそう感じられないこともある。満場一致の傑作や駄作などない。また、作品の受容は時代の変化に左右される。ある時代には評価されず忘れられていた作品が、そこで扱われていた事柄がのちの時代においては重要な社会的な関心や主題となることで、新たな視点から再評価されることも起こる。

『エレウテリア』が、作者であるベケットによって厳しい評価を下された作品であることは間違いないようだが、作者の手を離れた瞬間から作品は読者のものだという考え方もある。大切なのは、いまこの作品を読んでいるわたしの心に何かが響いたり引っかかったりする感触が得られるということだ。その感触を大事にしたい。読者のそれぞれが自分だけの『エレウテリア』を作る「自由」を、おのれに厳しく他者に寛容だったベケットならきっと許してくれると信じたい。

【Samuel Beckett: “The Kindest Man in the World” (1989)】

どうしてヴィクトールは世間との接触を拒み、部屋に閉じこもっているのだろうか。その動機についてはっきりとした説明が与えられないことは本作の弱点になっているのだろうか。実際、登場人物の1人であるガラス屋は、動機が解明されれば、この戯曲が少しはましなものになると考えているようだ。だがそうなのだろうか。

この翻訳に取り組んでいる時期に、友人の父子と近所を散歩する機会があった。父親は訳者(小野)より若い40代前半で、その息子さんは小学校5年生だった。3月の晴れた、少し暑いと感じられるくらいの日だった。ちょうど私たちは、サッカーをやっている息子さんのチームメイトの家のそばを通りかった。「新学期が始まったらあの子は学校に来るかな」と父親が言った。それまでの2人の会話から、そのチームメイトの少年はチームの中心選手として大活躍しているが、もうずっと小学校を休んでいることが察せられた。また、その子は学校でいじめられているわけでもないようだった。サッカーの練習や試合には積極的に参加する子が、どうして学校に行けないのだろう──父親が口にしたそのような疑問に、息子さんが言った。

「わからないんだよ。不登校の子はね、どうして学校に行けないのか自分でもわからないんだよ。だから、どうして、って訊かれるのがいちばんつらいんだよ。そういうことは訊いちゃいけないんだよ、パパ」

2人の言葉に耳を傾けながら、訳者はガラス屋とその息子ミシェルのことを思い出していた。そしてマドモワゼル・スカンクやガラス屋にいくら動機を尋ねられても、「わからない」としか答えられず、周囲から執拗に懇願されて理由らしきものを口にさせられてしまうヴィクトールが気の毒になった。そのときふと思った。私たちの生きる現在の日本のほうが、ベケットがこの戯曲を書いた時代のフランスよりも、ヴィクトールという人物がよりリアルに迫ってくることはないだろうか、と。

小野正嗣[早稲田大学文学学術院教授]

【『新訳ベケット戯曲全集4 エレウテリア』「作品と翻訳について」より抜粋紹介】