創刊100周年! 雑誌『ふらんす』編集長が伝えたい「人生にフランスがある幸せ」

記事:白水社

記事:白水社

――『ふらんす』の前身の『ラ・スムーズ La Semeuse』というタイトルは「種蒔く女」というフランス語だそうですね。

創刊当時、その意味を読者から質問された編集部は、Il ne faut pas laisser de semer, par crainte des pigeons.(直訳「鳩が来てつつく惧れがあるからと云つて、種蒔きを放つて置くわけに行かぬ」)という一文を表紙に加え、「やらねばならぬ事だもの、危険な事があつたつて、見すみす中途でやめられるものか」と訳し、「一切を賭して種蒔きを始めました。しなければならない事に手を着けました。世間の評価がよし何うであらうと、信ずる所をやつて行けばそれでよいのです…」と、フランス文化を日本に伝える使命感と覚悟を伝えています。

鈴木美登里編集長(以下、鈴木):国を背負うかのような覚悟ですね。今読むと微笑ましくてちょっと笑ってしまうのですが、見習うべきものがあると思います(笑)。

――1928年10月より雑誌の名称を『ふらんす』に変更して現在に至ります。『ふらんす』の歴史は、これまで周年ごとに振り返られていますね。

鈴木:80周年では、過去の誌面から抜粋・復刻した『「ふらんす」80年の回想』(ふらんす編集部編)を刊行しました。当時の誌面の雰囲気を楽しんでいただけます。また、90周年では、フランス文学者の倉方健作さんが雑誌の歴史を振り返る「ふらんす90年」を連載されました。こちらの記事は「webふらんす」でもお読みいただけます。100周年を迎えた今年は、『ふらんす』1月号の特集「ふらんす100年!」で、この雑誌にもっとも多く執筆してくださっているフランス文学者の鹿島茂さんと、倉方さんに『ふらんす』創刊当時について対談していただきました(記事の一部はじんぶん堂に転載:「〖対談〗鹿島茂・倉方健作 雑誌『ふらんす』創刊100周年に寄せて」)。『ふらんす』が歩んできた歴史については、ぜひこれらをお読みいただけたらと思います。

――あらためて『ふらんす』とはどんな雑誌かお聞かせください。

鈴木:1925年の創刊からずっと同じサイズ、ほぼ同じくらいのページ数で月刊誌として刊行を続けてきた、日本で唯一のフランス語学習とフランス文化を扱う総合文化誌です。フランス語については基本的に大学でフランス語を学んだことのある初級以上の方を対象にしています。

――近年、特別に人気だった号はどんな特集だったのですか。

鈴木:特集ではなく、別冊の特別号だったのですが、2015年にフランス・パリ11区の週刊風刺新聞『シャルリ・エブド』の本社をイスラム過激派テロリストが襲撃する事件が起きたときに、30名の識者の特別レポートをまとめた『ふらんす特別編集 シャルリ・エブド事件を考える』を緊急刊行しました。宗教の問題も絡み、我々日本人にはなかなか理解しにくい事件でしたから、ふだん執筆してくださっている方々に、「この出来事をどう捉えたら良いのか、考えの糸口を与えてください」と、協力を仰ぎました。これにはたいへん大きな反響があり、増刷もしました。

また、2021年に東京日仏学院内にあった支店Rive gaucheが、つづいて翌年に千代田区飯田橋にあった本店が閉店となった創業75年のフランス語書籍専門店「欧明社」を取り上げた、「欧明社の本棚から─原書にチャレンジ!」(2022年2月号)という特集を組んだ号は、フランス語に親しむ多くの方々から反響をいただき、完売しました。

――100周年のイベントなどはあるのでしょうか。

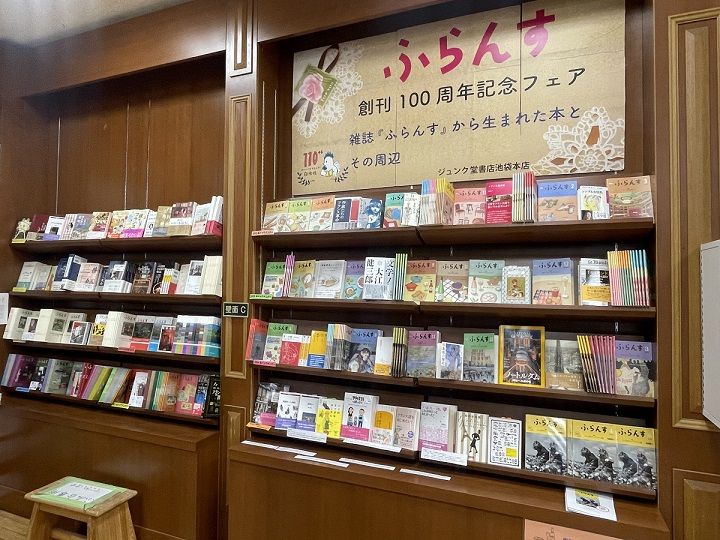

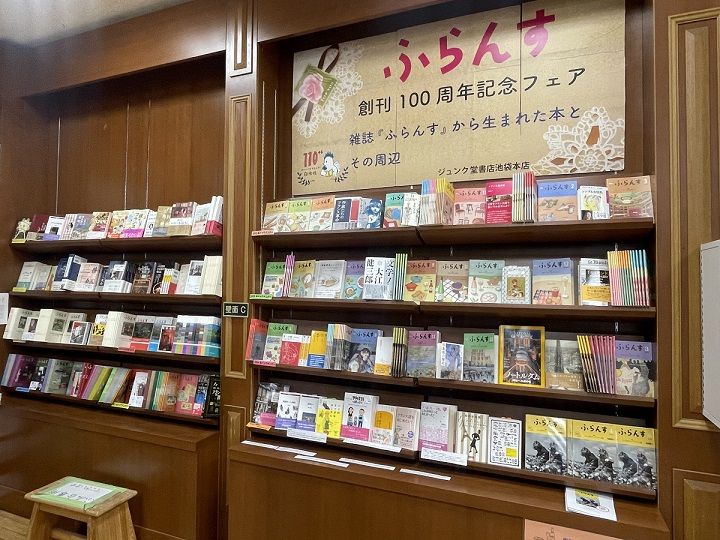

鈴木:いま、ジュンク堂書店池袋本店1階にて『ふらんす』100周年記念フェアを開催中です(4月25日頃まで)。『ふらんす』のバックナンバーや、『ふらんす』の連載から生まれた書籍、その周辺の書籍を並べていただき、「編集長おすすめの10冊」もコメント付きでご紹介しています。直近20年の特集記事一覧をまとめた小冊子も置いていますので、そちらを参考にしながらご興味のある特集のバックナンバーを手にとっていただければ幸いです。

――いま書店に並んでいる最新号は、4月号「特集 もっと知りたい!フランス語」です。

鈴木:毎年4月号はフランス語を学び始めた人に向けた入門特集を組んでいます。

――表紙は、フランスの写真家ロベール・ドアノーによる猫の写真ですね。

鈴木:今年の『ふらんす』のテーマは猫なんです。『ふらんす』は毎年度テーマを決めて、それにあわせて表紙もがらりと変えます。昨年度は印象派誕生から150年ということで毎号の表紙は印象派の絵で飾り、多摩美術大学名誉教授の西岡文彦さんにエッセイをご執筆いただきました。今年は猫の写真が表紙になります。猫のようにしなやかに、自由に、気高く、が今年の『ふらんす』の目標です。

――テーマや特集、連載は編集部で議論して決めるのですか。

鈴木:ほぼ一人で決めていますが、もちろん同僚に手伝ってもらったり、相談もしています。かつては、語学書編集部の新人が、修行として『ふらんす』を担当するという時代もあったようです。

――今年の4月号は、フランス語を学び始める人たちに向けてどのような特集になっているのでしょうか。

鈴木:まず、音声をダウンロードできるようになっていて、発音などを聴きながら読み進んでいただけます。

内容は、大きく分けて2つの構成になっています。前半は、小社が刊行している清岡智比古さんのフランス語の参考書、〈フラ〉語シリーズをベースに、フランス語の勉強の仕方を楽しくご紹介しています。新刊の『フラ語フレーズ集、こんなの言ってみたかった!』の試し読み、試し聞きも収めていて、「カッコいい!」「やったー!」「マジで?」など、言えたら気分がアガる自然なフランス語が身に付きます。

―― 一般的な外国語学習は「今朝は何時に起きましたか」といった、実際の生活ではあまり使わないような単純すぎるフレーズを学ばされるのが退屈でうんざりしますが、そのように実際に日常で使えるフレーズから学べる入門はやる気が湧きます。

鈴木:共著者であるネイティブのレナ・ジュンタさんが「これは絶対使える!」というものを厳選しているので、まさに生きたフランス語ばかりです。

後半は、時事会話集です。フランスのカフェやビストロが無形文化遺産に登録されたことや、昨年度特集でも取り上げたパリ・オリンピックやパリのノートルダム大聖堂再建の話題などを取り上げています。またイーロン・マスクがXを通じてヨーロッパの政治に介入していることへの警戒から生まれた、Xのデータを他のSNSに移せるアプリHelloQuitteX(ハロー・キティクス。発音が似ているキティちゃんを真似たロゴマークも話題)など、フランスの「今」についての会話を習得していただけます。ご担当くださったのは、フランス語学習者のためのフランス情報サイトFrench Bloom Netも運営されている、釣馨さんと武内英公子さんです。

――フランスの最新事情を素材にした語学特集は雑誌だからできることですね。

――連載はどんなものが掲載されているのですか。

鈴木:語学記事が半分、文化記事が半分です。最新のフランス映画をご紹介する中条志穂さんの「対訳シナリオ」と、鹿島茂さんの「パリ風俗事典」は20年以上続いている連載です。フランス人ジャーナリストである西村カリンさんと漫画家のじゃんぽ〜る西さんの夫婦連載も、13年目に突入した人気連載です。

フランス文学作品の抜粋の対訳も連載しています。4月号では『星の王子さま』を扱っています。この連載は書籍化しているものも多く、4月末には『対訳フランス語で読む「星の王子さま」』として刊行されます。同シリーズの『対訳 フランス語で読む「レ・ミゼラブル」』も人気が高いです。分厚くて通読が大変な作品なので、抜粋を原文とともに楽しめるのが好評のようです。

4月号は新連載も始まります。まず、喜寿を迎えられた大木充さん(フランス語学者)がフランス語の学習や研究に果敢にAIを取り入れていく「お手伝いできることはありますか? 最強のAI活用術」、「フランスのバンクシー」と言われる謎のフランス人が描くスペース・インベーダーのストリートアートとスマートフォンのアプリが連動した参加型アートプロジェクトを追う、パリ在住の深川聡子さんの「インベーダーをつかまえて」、いまヨーロッパで評価が高まっているアフリカ系の文学について識者の方々がリレー連載する「アフリカン文学への招待」、ソムリエ協会認定ワインエキスパート・エクセレンスの資格を持ち、大学でワインセミナーも開講している鈴木隆芳さん(言語学者)の「ワイン神話の解剖学」などです。

――毎号の巻末は、フランスの社会事情、映画、アート、食、またフランスに関する新刊書籍やイベントなどの情報ページを掲載しているのですね。

鈴木:「フランスに関することは『ふらんす』を読めばわかる」といわれる存在であり続けられるよう、フランスについてのあらゆる情報をコンパクトにまとめて編集しています。

――読者からの信頼を100年ものあいだ寄せられ続けてきたのは、代々の編集部のフランスについての高い専門性があってこそです。近年さまざまな雑誌が休刊に追い込まれ消えてきた中で、これほど知的水準の高いフランス総合文化誌が存続していることは奇跡的です。

創刊当時の編集部がタイトル『ラ・スムーズ La Semeuse(種蒔く女)』に託した精神が継承されてきたからこそ、『ふらんす』は100周年を迎えられたのだと感じます。

鈴木:小さい雑誌だからこそ続けてこられたのだと思います。この小ささを大切に、これからも毎号毎号丁寧につくり続けていきたいと思っています。私自身、フランス語やフランスが自分の生活に入ってきたことで、確実に人生が楽しいものになっている。その幸せを、執筆者の方たち、学習者の方たちと、ずっと共有していきたいという思いで編集しています。

(聞き手:伏貫淳子)