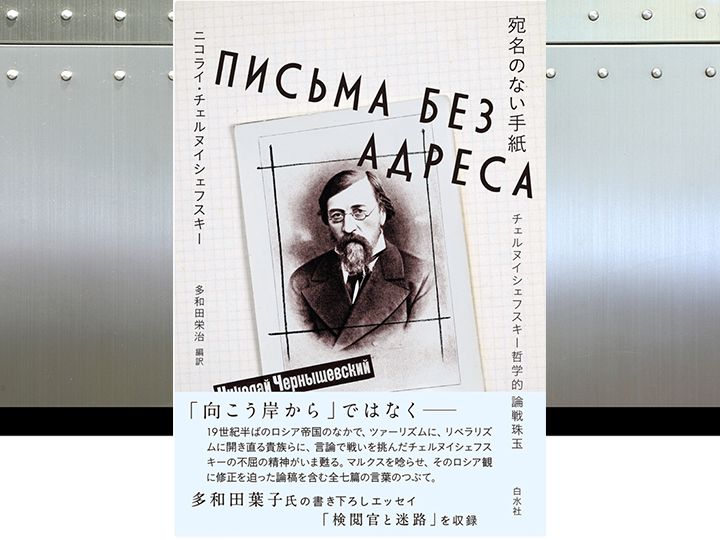

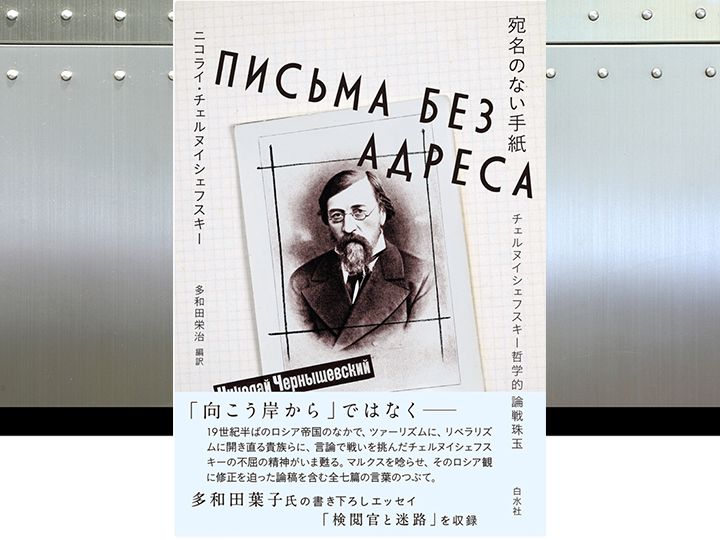

チェルヌイシェフスキーとは何者か――『宛名のない手紙』を刊行して

記事:白水社

記事:白水社

チェルヌイシェフスキーとは何者かと問われれば、「社会活動家」というのがふさわしいように思う。彼はもちろん、思想家であり、作家であり、文芸批評家であり、経済学者であり、唯物論的哲学者であるのだが、けれども同時にそのいずれでもなく、それらすべてが「社会活動」への志向によって屈折していく。

ここでいう 「社会活動家」とは、その活動を通して、具体的な社会変革を試みんとする者の謂れである。したがって彼は、その後のナロードニキの源流ともなったし、いかにもソ連的なニュアンスの薫る「革命的民主主義者」という彼に与えられた言葉もまた、あながち的外れでもない(ところで、ソ連圏以外で「革命的民主主義者」と呼ばれる人はいるのだろうか)。本邦初訳として本書に収められた、チェルヌイシェフスキーによるトゥルゲーネフの『アーシャ』論も、彼の手にかかれば、文芸批評の皮を被った鋭い社会批評になる(なってしまう)。

こうした屈折 ・逸脱は、チェルヌイシェフスキーを評価することや何かにそって位置づけることを著しく困難にする(チェルヌイシェフスキーの評価を難しくする別の大きな理由として、レーニンがチェルヌイシェフスキーを敬愛していたことが示すように、ソ連的イデオロギーの観点できわめて高く評価されていたことも挙げられるが、そうした「ねじれ」についてはここでは措いておく)。たとえば彼の代表的文学作品『何をなすべきか』について考えてみよう。感銘を受けたレーニンがのちに敬意をもって同名の書物を著し、リバタリアンのバイブルともいわれるアイン・ランド『肩をすくめるアトラス』にも大きな影響を与え、習近平も愛読しているという『何をなすべきか』だ。

現在、日本でもたとえばフェミニズムの文脈から再評価されることもある本作は、しかし、とりわけ新しく日本語で書かれた教科書的な「ロシア文学史」の類では取り上げられていないこともある。『何をなすべきか』は現代ではむしろ、ドストエフスキーが『地下室の手記』の主人公に、『何をなすべきか』のヴェーラの夢のなかで社会主義の理想的なイメージとして現われる水晶宮をあてこすって罵倒させていることや、ナボコフが『賜物』においてチェルヌイシェフスキーの生涯を戯画的に描いていることなどをもって、「ロシア文学史」に位置づけられているかもしれない。周知のとおり、ナボコフはドストエフスキーを文学的にほとんど評価していなかったが、しかし、両者とも、小説のなかで「社会」を描いていないというのは共通していると言っていいだろう(もちろん、「社会」を描いていない小説家はほかにもたくさんいる)。

百歩譲ってナボコフはそう言いたければそう言えるかもしれないけども、ドストエフスキーはむしろ社会を描いているではないか、という声もあがりそうだが、果たしてそうだろうか。代表的な四大長篇小説でドストエフスキーが描いているのは、「人間(関係)」や「世界」、人類や文明をめぐる「普遍的問題」であって、けっして「社会」ではないだろう。よく言われることでもあるが、「社会」を描いているというよりは、いわゆる「セカイ系」と呼ぶほうがよほどしっくりくる。だからこそドストエフスキーは時代を超えて読みつがれるし、一方、「社会」とその変革のためのプランが具体的に物語として語られる『何をなすべきか』は必ずしもそうではない。というのは、そうした小説を読むにあたっては、当時の「社会」状況に関する知識を必要に応じて知っておかねばならないし、そうでない場合は、たとえば「フェミニズム」というアクチュアルなトピックとの接点で読み直されるにすぎない。そうやって、『何をなすべきか』は、「古典的文学作品」というカテゴリーに属する作品の並ぶ教科書的な「文学(史)」からは抜け落ちていきがちなのだ。そしてそれは、繰り返しになるが、チェルヌイシェフスキーの「社会活動」への志向によってその「文学」が屈折させられるからである。

もっとも 、「ロシア文学の伝統」とはかつて、むしろそうした「社会」を描き、抑圧的な体制に抵抗するものとして捉えられていたところがあった。ソ連時代の(ロシアの)抵抗文学は言うまでもなく、それこそソ連的な文学観でいえば、ナボコフが高く評価したゴーゴリ作品でさえも、帝政時代の不条理な官僚制や社会体制を批判するものとして説明されることが通例であった。そうした文学観・文芸批評観は19世紀前半に活躍したヴィッサリオン・ベリンスキーに端を発するといってよいが、いうまでもなくチェルヌイシェフスキーはその直系であり、メインストリームであった。そして廃れた。もっとも廃れたのはその「伝統」ではなく、そうした文学観のほうだ。

だが、いま周りを見渡してみると、そうした意味で屈折し、廃れた「文学」観もまた(あるいは「むしろ」とも言えるかもしれないが)、新たなアクチュアリティを獲得しているのではないだろうか?

ベリンスキーにせよチェルヌイシェフスキーにせよ、彼らは極度に抽象的なヘーゲル哲学との格闘のすえ、「現実」へと向かった。「現実」へ向かうということはやはり、いまで言うところの「哲学」や「思想」からは逸脱していくことになる。本書の副題にある「哲学的論戦」も、あくまで社会活動家としての「哲学」であり、「現実」を背景に繰り出される体制へ向けられた紙のつぶては、やはり時代背景抜きには理解しがたいところがある。

しかしながら、具体的な問題は異なるとはいえ、なんらかの抑圧的な体制が存在し、それに対して「解放」を求めて戦っていくという人類史に流れる営みの形態としては、ことを同じくする点も多くあるだろう。現代のわたしたちがチェルヌイシェフスキーから学ぶべきはむしろそこである。現在、ロシア・ウクライナ戦争を機に多くのロシア人たちが国外へ出て、反体制的な呼びかけをおこなっている。だが、国内にとどまりながらきわめて厳しい状況下で反体制的な活動をおこなっている人もいる。そうした「型」はロシア史を通してしばしば見受けられ、チェルヌイシェフスキーは後者にあたる。そのことも明記しておかなければならないだろう。自ら住宅運動で闘ってきた訳者によるあとがきの末尾の一文を引こう。「本書がロシアの解放思想と運動の理解を深めるだけではなく、われわれが直面する重要課題にたいするより具体的でアクチュアルな理論活動と運動推進に、その一助となればと切望している」。来たるべき、真の解放を目指して。

(白水社編集部)