「秩序の維持」としての「ハーモニー」(後編)――柳町小学校の場合

記事:春秋社

記事:春秋社

前回は諸井三郎の言葉を中心として、戦後音楽教育の出発点について取り上げた。今回は、拙著の第4章で取り上げた東京都文京区立柳町小学校における情操教育としての音楽教育の取り組みを紹介する。

東京都文京区教育委員会は1963(昭和38)年より区立の幼稚園、小学校、中学校の教育を推進するために指導室目標を立て、国や都の方針を重視しながらも、区の地域性を考慮した教育推進の方針を示していた(文京区教育委員会編 1964 : 19)。1964(昭和39)年に同教育委員会は、区の重点として、「健康で豊かな人間性の育成」および「創造力の伸長」を指標として、「情操教育」「健康教育」「教育相談」「校内研修」の4つの柱を打ち出す(東京都文京区立柳町小学校 1967 : 9)。こうした文京区教育委員会の方針に対し、当時から情操教育の必要性を感じていた柳町小学校は区の方針に賛同し、研究協力校の一つとなった。

では、柳町小学校では音楽科をどのように捉えていたのだろうか。情操教育と音楽科との関係については、「音楽科のような審美的に表現する教科は、豊かな情操を培う媒体として、極めて適当な教科といえるし、また最も効率的な指導展開が期待できる」(同:75)と述べ、「感動を育てる音楽学習指導」(同:77)というタイトルの授業実践の記録が残されている。この指導では、ねらいとして「アンサンブルを通して、個人の位置づけの重要さを感じとらせ、合奏への意欲を高め、相互鑑賞を通してアンサンブルの美しさに感動させる」(同:77)とされている。

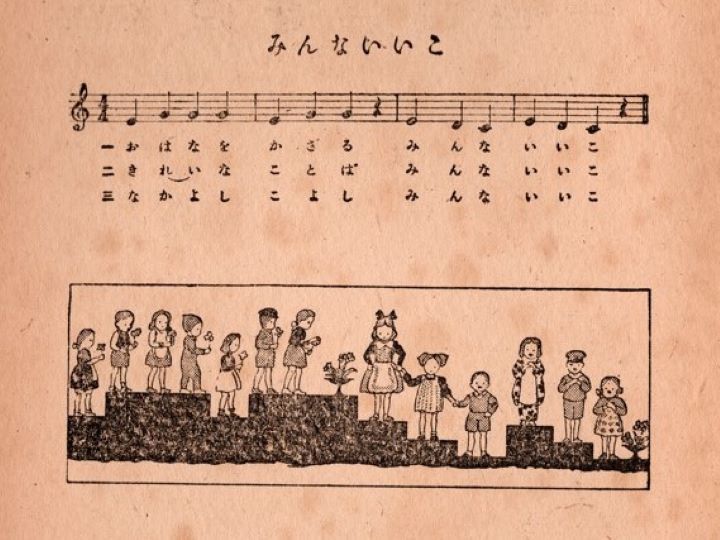

下記の譜例は《線路はつづくよどこまでも》の合奏の楽譜である。子どもたちの話し合いを主体にしつつ、演奏の能力に応じて各パートを編成できるように工夫することで「受け身でなく、創造的な学習態度が芽生えつつある」(同:79)と授業実践を振り返っている。

柳町小学校では、楽器の編成について「中学年が主旋律、低学年はリズム奏または部分旋律奏、高学年はリズム形、旋律形が複雑化した旋律奏をして、全体としてハーモニー感につつまれた合奏に仕上げている」(同:81)と述べ、各学年がそれぞれの役割を果たせるよう配慮している。

さて、こうした柳町小学校での音楽教育の取り組みについて同校教諭の友利明良は、音楽科の役割として「知育的活動と体育的活動のバランスをとり、ノーマルな人間づくりの橋渡しとしての重要な位置を、音楽科は受持っている」(友利 1968 : 103)とする。そして音楽教育によって「すなおで心のゆたかな子ども」と「たすけ合う子ども」を育てることを目標としている。「すなおで心のゆたかな子ども」では、「楽しい音楽活動を通して、子どもたちの心を解放しすなおさと心のゆたかさをはぐくんでいきたいと念じ実践してき」(同:103)ており、「たすけ合う子ども」では次のようにその目的を述べる。

全体の合唱、合奏において、またグループでの演奏で、ひとりのわがままも許さない。責任と協調性は、学習を進める上の基調であるし、こうした音楽学習の態度が、子どもたちの行動様式にまでひろがっていってくれることは大きな願いである。そのために、常に学校全体が強い連帯感で結ばれていることがたいせつだと思っている。(同:103)

以上のように、友利は音楽の学習によって、素直さや責任、協調性を学ぶことができると考えていた。さらに、5年生のアンサンブルの取り組みを紹介し、それぞれの担当が責任を持ち、協力しながら楽曲を演奏するという取り組みが創造的であるとし、その教育的効果について次のように述べる。

こうした音楽学習へのとり組み方が、学級でのいろいろな活動に、よい意味で強い影響を与えたことを、学級担任から聞かされ、たいへんうれしかった。ひとりひとりの子どもが生かされ、自ら考え、行動のできる子どもに育つことは、とりもなおさず、私たちのねらう情操ゆたかな子どもそのものなのである。(同:104)

友利はこうした合奏の活動に対し、活動内で子どもから寄せられた「グループ活動なので、みんなのチームワークが大切だということがよくわかりました」(同:104)という感想を紹介しつつ、協調性や責任感を育むという点で音楽科が情操教育において重要な役割を果たすと主張している。

柳町小学校長の百瀬三郎も、戦後の教育のひずみにより青少年が非行化し、学生が暴徒化し、フーテン族が無気力化するなど「いわゆる世紀末的な社会を現出している」(百瀬 1968 : 105)と当時の状況を嘆き、情操教育の重要性を説く。そして音楽教育と情操教育との関係性については次のように考えている。

音楽教育の多くは、いわゆる美的情操のみに心を奪われ、他の情操は疎かにしがちである。音楽学習を通しても、他の情操を豊かにし、それによって知・情・意の調和を図るようにしなければならないのである。(同:106)

百瀬は、音楽教育は単に美的情操だけでなく、道徳的情操や知的情操といったほかの情操も豊かにすることができるし、またそうすべきであると考えていた。百瀬はさらに続けて次のように述べる。

小学校における情操教育は、ある教科、領域に偏ったのでは決して調和のとれた人格形成はできないということである。音楽のみに長じているが、他は駄目だという人間では、円満な人間とはいえない。小学校は専門家をつくるところではないからである。(同:106)

柳町小学校では、百瀬校長を中心に、情操教育の推進にあたり、音楽教育の考え方を他の教育活動に広げていた。そして同時に音楽教育においても、美的情操だけでなく、協調性など、音楽そのものを学ぶこと以外で培われるような点が重視されていた。当時の子どもや社会に対し、音楽教育はそのあり方を「情操教育」に定めたのである。

柳町小学校の情操教育の取り組みというのは、音楽そのものについて学ぶプロセスで涵養される責任感や協調性を育てることに注目している点に特徴がある。特に、器楽合奏によって生み出される「ハーモニー(調和)」によって「秩序の維持」が可能となる、という考え方は、諸井三郎が学習指導要領・音楽編(試案)の中で構想していた戦後音楽教育のあり方の一つの典型を示しているといえるだろう。

もちろん、およそ60年前の教育実践の考え方が現代の音楽教育にそのまま当てはまるとはいえないだろう。また、そもそも「ハーモニー(調和)」によって「秩序の維持」が実現されるという考え方自体に疑義があるということも理解できる。

しかし、「秩序の維持」とまではいえないとしても、スマホやAIの発達により、音楽の趣味さえ「個別最適化」される現代において、子どもたちが学校の中で共通の音楽を歌ったり楽器を演奏したりする中で「ハーモニー」を作り上げることに対し、何か別の意味や価値が付与されうるとも考えられるのではないか。

音楽教育の「これまで」について考えることは、音楽教育の「これから」、さらには日本の音楽文化の「これから」について考えるきっかけにもなる―このようなことを思いながら、私は音楽の授業を実践し、音楽教育史の研究を続けている。

(今回の記事は、『音楽で「良い子」は育てられるのか―「情操」から読み解く音楽教育史』の第4章の記述を基にしている)

参考文献

東京都文京区立柳町小学校(1967)『情操教育の実践―小学校全領域での深化』東京:高陵社書店。

友利明良(1968)「音楽科の持つ使命と役割」日本音楽教育協会『教育音楽 小学版』23(8)、102-105頁。

文京区教育委員会編(1964)『文京区教育概要 昭和39年度版』東京:東京都文京区教育委員会。

百瀬三郎(1968)「情操教育を重視した学級経営」日本音楽教育協会『教育音楽 小学版』23(8)、105-107頁。