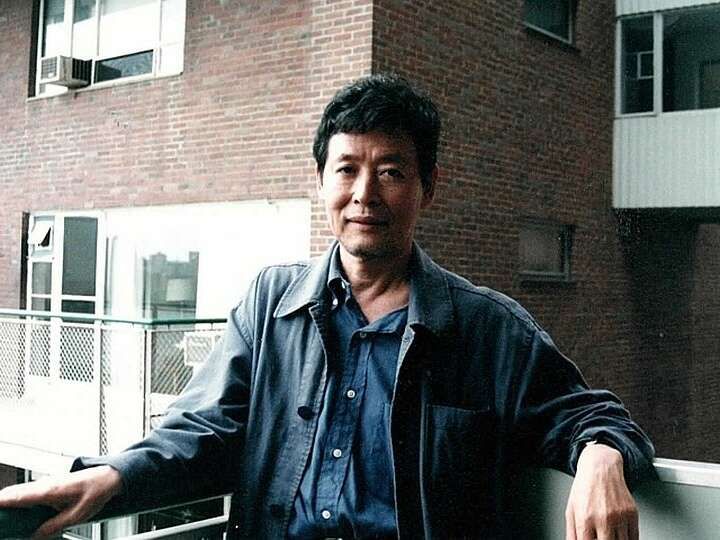

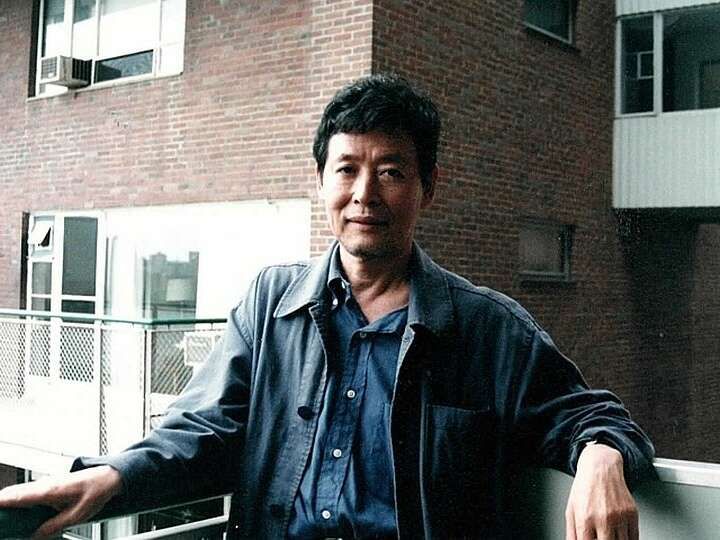

国家と資本への対抗運動NAM その可能性の中心は:私の謎 柄谷行人回想録㉕

記事:じんぶん堂企画室

記事:じんぶん堂企画室

――今回は、柄谷さんが中心になった運動「NAM」についてお聞きします。活動は約2年半でしたが、大きな話題を呼びました。

《NAM(ニュー・アソシエーショニスト・ムーブメント)は、柄谷さんを中心に2000年6月に立ち上げた運動体。国家と資本への対抗を掲げ、インターネットでのやりとりから、具体的なプロジェクトを生み出すことを目指した。一時は700人が参加。参加者は、居住地に基づく「地域系」、それぞれの興味・関心による環境や理論などの「関心系」、社会人や学生といった「階層系」の三つに重複して属し、それぞれの“系”での議論をもとにNAM外部で “プロジェクト”を実行することを目指した。プロジェクトの代表例は、地域通貨“Q”。02年12月に解散した》

柄谷 運動を始めたのは、アクシデントのようなものでした。状況に強いられたというか導かれたというか。

――状況ということでいえば、まず冷戦終結後の時代的な背景があったわけですよね。

柄谷 そういうことよりも、個人的なレベルでの出来事の連鎖によってNAM結成に至ったという意味です。

――時局の問題ではなかったと。

柄谷 もちろん、それも関係はありますよ。冷戦後には、それまでマルクスのことをいっていた人たちの多くは、マルクスを捨てました。だけど僕は、今こそマルクスや共産主義について再考すべきだと思った。NAMではそれを実践的なレベルで追求しようとした、ということだね。

――柄谷さんは、1999年4月号の「群像」で「トランスクリティーク」の連載を終えています。単行本になるのは、NAM立ち上げ後の2001年10月ですが、NAMと「トランスクリティーク」の関係について教えてください。

柄谷 簡単にいえば、NAMは『トランスクリティーク』の実践版でした。前回も話したように、『トランスクリティーク』は、僕のそれまでの仕事の総決算でした。執筆の過程でマルクスとカントのテキストを読み込むうちに、社会が“交換”によって成り立っていることに気づいた。資本主義社会が、商品交換(貨幣と商品の交換)に依拠しているというのは、分かりやすいですよね。だけど、それだけでなく、国家も、略取と再分配という交換の原理(交換様式B)によって、また共同体も贈りものと返礼という原理(交換様式A)によって成立しているんです。さらに、現在の世界は、資本主義(C)、国家(B)、ネーション=国民(A)が相互に補完するような、僕が資本=ネーション=国家と呼ぶ体制に支配されている。これは、必然的に戦争や恐慌を生みます。(第24回参照)

マルクス主義は、資本主義を抑えるために、国家権力を使った。それが失敗に終わったことは明らかです。国家に対抗する運動としてはアナーキズムがありますが、これはこれで資本=ネーション=国家の理解が甘い。資本=ネーション=国家は絶対に乗り越えられないほどに強固だけど、それをふまえた上でなお乗り越えなくてはいけない、そういうものなんです。

――なかなか難しそうですね。

柄谷 まあ、常識的に考えれば不可能です。カントの言葉でいえば、「当為であるが故に可能である」という感じでしょうか。そうすべきである、だからできる、というむちゃくちゃな論理です(笑)

――NAMというのは、ニュー・アソシエーショニスト・ムーブメントの略ですね。アソシエーションというのは、“結社”と訳されることもありますが、同じ関心や目的を持つ人々の集団と考えればいいですか。

柄谷 独立した個人が自発的に作る集まりといえばいいかな。ただ、国家と資本に無批判な集まりではだめですよ。協同組合や消費者運動、マイノリティーや環境の運動のグループなどもアソシエーションといえます。いわゆる社会運動以外にも、アソシエーションにはさまざまな形態がありえます。ばらばらに存在しているアソシエーションをつなげる――アソシエートする――ものとして、NAMを構想したわけです。

――柄谷さんは、NAM立ち上げに際して、NAMの“原理”を公表しました。そこで、五つのプログラムを掲げています。倫理的かつ経済的な運動であること、国家と資本への対抗運動であることなど、です。

柄谷 NAMの原理は、『トランスクリティーク』の理論を実践するために、過去の社会運動の歴史を検証したり、NAMのメンバーたちと討議したりしながら、執筆しました。

大まかにいうと、こういうことです。NAMは、資本(交換様式C)とも国家(B)ともネーション(A)とも異なる交換の原理を追求する。相互扶助的だけど、排他的ではなく、個人の自由を束縛しない、そういうあり方です。商品交換についても、資本に転化しないような可能性を開拓していく。そういうことが実現できれば、そして広げていけば、資本=ネーション=国家は基盤を失うだろうと考えました。

――柄谷さんは、NAMの運動について、ポイントを二つあげていますね。まず、従来の労働運動のように生産過程に重点を置くのではなくて、流通過程を重視する。具体的には消費者運動をやる。もう一つは、資本や国家に依存しなくてもいいような経済圏を作り出すこと。これは、生産・消費協同組合や地域通貨につながるものです。

柄谷 いきなり国家や資本をなくすことができるわけがない。だから、一方で、資本主義と国家の内側からそれに変化をもたらすような運動をする。他方で、資本主義と国家の外の空間をつくり出す。特に後者が重要だと考えました。

――00年1月に刊行された『NAM 原理』の序文で「『NAMの原理』はまだ完成していないし、完成するものでもない」と書かれていますね。

柄谷 運動をしながら修正していけばいいと思ったんだろうね。

――冒頭で、NAMは自分から始めたことではなかった、という話がありました。

柄谷 母親が病気になった都合で、僕は当時、尼崎の実家に引っ越したばかりだったんだけど、大学時代からの友人だった編集者が、大阪で社会運動の団体を立ち上げるから協力してくれと言ってきたんです。最初は断ったんだけど、旧関西ブントの連中が何人かで押しかけてきて、何かせざるをえなくなった。

――それがNAMになったんですか。

柄谷 彼らと協力はするけど、どうせやるなら自分のやり方でやろうと思って、独自に運動を始めることにした。それがNAMでした。まわりからは、そんなドサクサに紛れて運動なんて始めて大丈夫ですかとか自殺行為だとか言われて、ずいぶん心配された。だけど、ドサクサに紛れでもしなければ、運動なんて永遠に始めることはないだろうと思って強行しました。

――当時のものを読んでいると、柄谷さんが運動に前のめりなように感じます。

柄谷 あの頃は、運動の可能性を信じていたし、運動が今よりも力を持ちえた時期だった。

――批評空間社を立ち上げたのも、柄谷さんの提案というより、いろいろなことが重なった結果だったと聞いています。

柄谷 そうでした。「批評空間」の編集長だった内藤裕治君にちょっとした事情があって、彼の救護策として出版社をつくることにした。もちろん、いやいややったことではありませんよ。社会運動の実験として面白いと思った。

最初は協同組合にしようとしたんだけど、そうすると法律上浅田(彰)君と僕は大学をやめないといけないと分かったので、NPOにした。

――批評・思想界のスターだった柄谷さんがこういった運動を始めたということで、衝撃を受けた人は多かったようです。

柄谷 それまでの読者が当惑して、離れていったということはありましたね。社会運動なんて、格好悪いとか気持ち悪いとか、そんな感じだったんじゃないですか。「批評空間」の読者の多くは、僕にポストボダン的な洗練を求めていたんだと思います。一方で、ずい分たってからですけど、僕がNAMを始めたときに、それまで気取った思想家だと思っていたけど本気なんだと思って見直した、というようなことをいろいろな人から言われました。

だけどNAMは結局、うまくいかなかった。運動を始める前の段階で、頓挫してしまった感じでした。

――うまくいかなかった理由はどんなところにあったのでしょうか。

柄谷 いろいろありますが、ひとつには、ベースになるような個々の運動がなかったことですね。というより、あったけれどうまく拾えなかった。そのときには気づかなかったけど、NAMには、いい運動をやっている人がかなり入っていた。まあ、メンバーの大多数は、「批評空間」の読者で、運動なんてどうやったらいいか分からないという人たちでしたけどね。

――それぞれの運動が集まって、NAMが一つ上の次元で束ねる、というようなイメージですか。

柄谷 個々の運動の上位に立つ組織ではなくて、それらをつなげる媒体のイメージです。それで自主的につながった運動同士で、協力できることがあれば協力する、という。

――なるほど。それから、NAMはまだインターネットが普及し始めた頃に、ネット空間でのやりとりやつながりを重視した活動だったということも、注目に値しますね。

柄谷 運動をやると、連絡のための郵便代とかがバカにならないんですよ。メールならタダだと主張したんだけど、当時パソコンは今ほど普及していなかったから、ブルジョア的な発想だと非難されたり(笑)。

NAMのメーリングリストをつくったんですが、瞬く間に少数の人たちの壮絶な争いの場所になってしまった。それでほとんどのメンバーは、恐れをなして参加できなくなった。いい運動をしている人たちがいたのに、その人たちが出て来られないまま終わってしまったんですよ。

今では、メーリングリストでは議論はしない、もっぱら連絡用とする、というのは常識になっていますよね。だけど、当時はまだネットの黎明(れいめい)期だったから、そういうことも分からなかった。これがNAM失敗の決定的な要因の一つだったと思います。もちろん、僕の理論的洞察や組織運営が不十分だったこともあるけれども。

――インターネットはその後インフラとして必要不可欠になった半面、ネットで生み出される悪夢のようないさかいや争いが顕在化してきましたよね。いろいろな意味で早すぎたということかもしれません。

柄谷 やっぱり会って話さないとだめだね。SNSも、いじめや争いを増幅させているでしょう。早すぎたということでは、たとえば、ここ10年くらいで広がってきた、シェアリング・エコノミーのようなアイディアもあったんです。カーシェアリングとか、シェアハウスとかですね。その時には全然反響がなかったけど。

NAMは入会も退会も自由だったから、いろんな人が入ってきたけど、NAMの原理を真剣に受け止めて実践してくれるような人はほとんどいなかったと思う。ただ、少なかったけども、そういう人たちがいたことが後で分かった。何十年も有機農業ベースの消費協同組合をやっている人とか、ホームレスの支援をしている人だとか。その人たちとつながりそこねてしまった、というのは後悔として残っています。

――NAM自体は、02年12月、解散に至りました。

柄谷 直接的には、地域通貨を巡る対立が原因でした。だけど、それを抜きにしても、さっき言ったようなあれこれの争いが収拾がつかなくなっていた。もう全部清算するしかない、というくらいに。

――9.11も、大きかったのではないですか。「不意打ちだった」と後に語っていますね。

柄谷 アメリカでもナショナリズムが高揚して、至る所に国旗が掲げられるようになって、大学の雰囲気も変わってしまいました。それまではインターナショナルな運動の連帯が可能に見えたけど、潮目が変わった実感がありました。

NAMの反省としては、僕はオーガナイザーになれるような素質の人間ではなかったということです。大学時代のブントでも、そういう役割はしなかったし、できなかった。理論だけを提供しておけばよかったのかもしれないけど。

――書籍としての『NAM 原理』は、絶版にされました。

柄谷 テキストとしてのNAMの原理自体は、知らないうちに英訳をはじめとする翻訳がインターネットに載せられていて、そのせいか意外なところから反響がありました。いまだに時々このことで連絡が来るんですよ。去年(2024年)の横浜トリエンナーレでは、NAMの原理に触発された中国のアーティストが、(NAMの原理の)英訳テキストを展示しました。今度、スペイン語でも翻訳されて本になるし。

運動が大きな力を持ちうる時代が終わった、といいましたが、それは運動が意味を失ったということではないんです。小さくても無力でも、運動が存在することは、極めて大きな意味を持ちます。僕自身、NAM解散後も、細々とではあるけれど、運動に関わってきました。生活協働組合の運動とかデモとかね。NAMで知り合ったメンバーとの交流も、まだ続いています。

――実際に運動してみて、資本=ネーション=国家を超える難しさというのを体感した面もあったのではないかと想像します。

柄谷 さっきも言ったけど、運動をする前の段階でつぶれてしまったのがNAMだった。だから、資本=ネーション=国家を超えることの難しさを実感する以前でしたね。

まあ確かに、今は当時と違って、運動の力で資本=ネーション=国家を超えることはできないと考えています。運動によって力づくでDを実現しようとしてはいけない。実現できると考えるべきでもない。Dについては、 “向こうから来る”のを待つしかない。だけど、それは何もしないでいいということではありません。Aを実践しつつDを待つ、そういうことです。

NAM解散後、そうしたことを考えるうちに、交換様式についてもっと徹底的に考察することが急務だと思うようになりました。それが結実したのが、『世界史の構造』でした。

(この連載では、柄谷行人さんの半生をお聞きしていきます。取材では、妻の柄谷凜さんにもご協力頂きました。次回は、「世界史の構造」についてなど。月1回更新予定)