天国のユング=シュティリングが見ていてくれた――一級の心霊書『心霊学の理論』刊行に寄せて 牧原豊樹

記事:幻戯書房

記事:幻戯書房

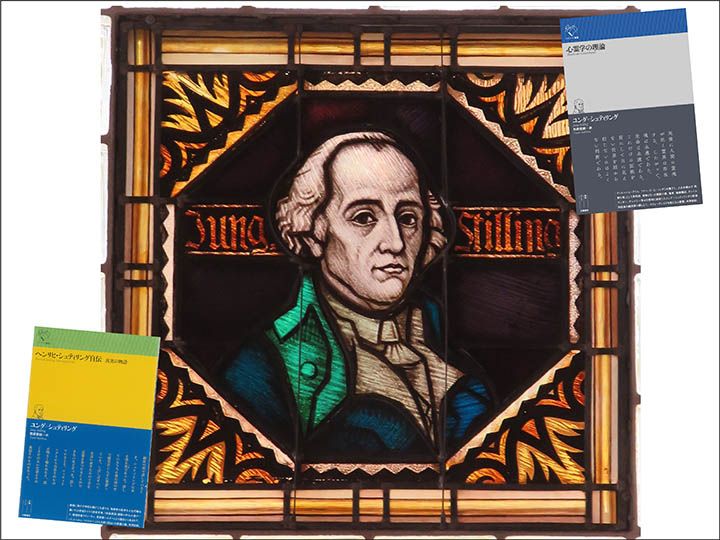

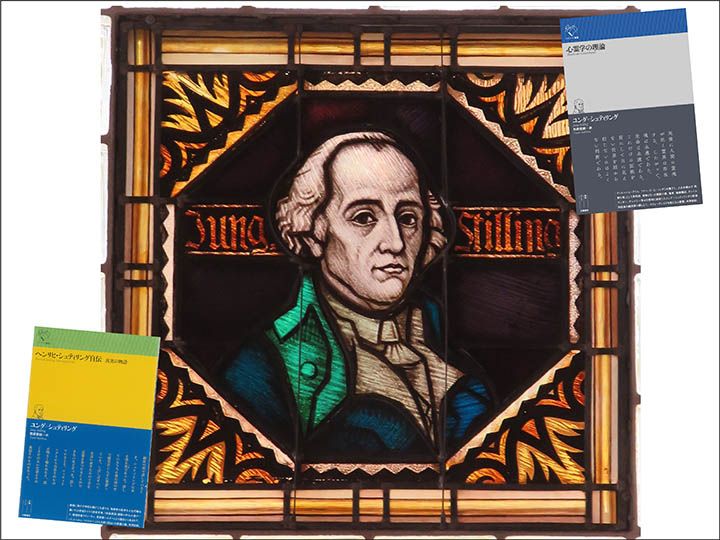

このたび、18世紀半ばから19世紀前半にかけて生きたドイツの作家、ヨーハン・ハインリヒ・ユング=シュティリングの『心霊学の理論』(Theorie der Geisterkunde)を幻戯書房のご厚意で上梓させていただきました。編集部の求めに応じて、この本の翻訳にまつわる事情を思いつくまま述べてみたい。

4年前の2021年に、私は同じ幻戯書房から、同じユング=シュティリングの『ヘンリヒ・シュティリング自伝』(Henrich Sillings Lebensgeschichte)を刊行してもらいました。この『自伝』は、8年ぐらい前に、それまで勤めていた会社を辞めて、1年間ほど「プー太郎」生活を送っていたときに、暇にまかせて訳したものです。働いていないと、ついつい不規則な生活に陥りがちなので、きちんと朝起きて、お天道様がのぼっている間は何か活動するのが精神衛生上もよろしかろうと思って始めたものでした。

私の本業は編集者で、しかも学術出版ではなく、商業出版です。長年、生き馬の目を抜くような激しい競争が日常のベストセラー出版の世界で生きてきて、そろそろ一度休まないと、この先続かないなと思ってしばらく休んでいた時期でした。『自伝』の「訳者あとがき」にも記しましたが、私がこのユング=シュティリングという作家に出会ったのは23歳か24歳の頃です。当時、東京都立大学大学院で「牧歌」という文学ジャンルをテーマに修士論文を書こうとしていた私は、その関連で18世紀の郷土文学としてユング=シュティリングの自伝に出会ったのでした。

結局、私の修士論文は原稿用紙で40枚ほどの、学期末のレポートに毛が生えたようなものを提出し、その中にユング=シュティリングに関する言及もありません。私は大学を離れ、最初は丸の内で商社マン、それから神田村(出版業界)へ転職し、1社10年ほど勤めると、たいてい浮気の虫がうずき出し、出版社数社をはしごしながら、二十数年の時が流れました。

その間、若い頃に読んだユング=シュティリングの自伝の記憶はかなり薄れかけていました。とはいえ、それでも、「23、24歳の頃、なんだかすごく面白い自伝を読んだなあ」というぼんやりとした思いはずっと残っていました。だから、50歳を過ぎてから、自伝を読み直しました。そして、やっぱり面白いなあ、この自伝、と認識を新たにし、それから数年経って、上述のように1年間の休職期間に入ったとき、これを訳すことで、心のバランスを崩すことなく休養の日々を送ることができたのでした。

朝8時から午後の2時ぐらいまで、毎日、規則的に訳していきました。1日、だいたい5、6ページ進みますから、自伝の本文自体は3か月で訳しました。それから1週間休んで、そのあと、ディーター・クンツ氏の長文の解説を訳すのに3週間かかったので、すべてを訳し終えるのに4か月かかりました。

じつは、この自伝の翻訳をしているとき、1日の訳業を終えて少し疲れた午後に、寝転がりながら読んでいたのが、今回上梓した『心霊学の理論』なのです。

ユング=シュティリングの他の作品も何か読んでみようとしたとき、タイトルが面白そうという単純な理由で読み始めたのでした。

しかし、読み始めると、これがめっぽう面白い。私が子供の頃から好きだった幽霊譚、オカルト話のオンパレードで、時に我を忘れて読み耽りました。だんだん、早く続きを読みたくて、自伝のほうの翻訳を急いで終わらせるような日も出てくる始末でした。

休養期間は1年ほどありましたから、自伝の翻訳が4か月で終わると、まだ8か月も残っていました。それで、続けてこの『心霊学の理論』の翻訳を開始したのです。

誤解しないでいただきたいのは、この時点で、私の訳稿が本になる予定などまったくありませんでした。私はあくまで、暇だったので、単に個人の趣味の活動として翻訳していたのです。

面白くて我を忘れるほど読み耽った『心霊学の理論』ですが、実際に訳すとなると、『自伝』のようにはかばかしく進捗しませんでした。やはり、評論系の文章は自伝の文章とは勝手が違います。分量は『自伝』より少なかったにもかかわらず、結局、この『心霊学の理論』を訳すのに6か月かかりました。

そしてこの『心霊学の理論』も訳し終えたあとで、まだ少し休職期間があった私は、ユング=シュティリングの故郷の町や、彼が歩き回っていた山々を実際に見て回ろうと思い立ち、渡欧しました。パリに飛んで、パリからTGVで20年ぶりにドイツに入りました。

パリから入ったというのは、私は30代の後半からフランス語の勉強を本格的に始めて、いつの間にやら、読むのは圧倒的にドイツ語が速いけれど、最初に口をついて出てくるのは下手くそなフランス語だという、ヘンな日本人になってしまっていて、その時の渡欧も、半分はユング=シュティリングの故郷をこの目で見るためでしたが、他はフランスがらみの用事があったからです。

私がそんなヘンな日本人になったのにはちゃんとした理由があって、じつは、学部時代、つまり私の場合、金沢大学文学部時代の恩師、故金子直一(かねこ なおかず)先生の教えを忠実に守って生きてきたからです。自分がお世話になった方々にも義理を欠くことが多かった私の人生の最終盤で、この恩師のことにこの場で触れさせていただくことをお許しください。

金子直一先生は、京都の第三高等学校から東大の独文科へ進学しましたが、東大時代は仏文科にもよく出入りし、渡辺一夫先生の教えを受けたそうです。金子先生はゲーテ、リルケ、マイスター・エックハルトの専門家として多くの論文を発表され、私が在学した時代は文学部文学科独文研究室の主任教授でした。あるとき、授業の際、金子先生が私に何気ない素振りで言いました。「フランス語も勉強しないとだめだよ、君」と。「なぜなら、ドイツ語しかできないと、あるいは、フランス語しかできないと、ヨーロッパが半分しか分からないから」と。

私は金子先生がおっしゃった通りに書いているのですが、このせりふを見るだけで、イタリア語とか〇〇語の専門家で不愉快な思いをする方が大勢いるのは想像に難くありません。しかし、近代日本がたどった現実の歴史を振り返れば、フランス語とドイツ語の両方できて初めてヨーロッパが全体として理解できるのだから、という我が恩師の言葉はまったくその通りで、反論の余地なく正しい評定だと私は思います。極端なことを言えば、英仏独の3つの言葉ができなければ、日本の近代を語る語学的資格がない、とさえ言えると思います。

私はそんな恩師の言葉を、金沢を離れたあともずっと忠実に守って、ずっと独学でフランス語を勉強していましたが、30代の後半からはアテネフランセに通い始め、その後もフランス人とフランス語会話のプライベートサロンを15年以上も続けたり、フランス文学に関心のあるサロンの仲間と読書会をしたりしながら50代を迎えていたのです。ユング=シュティリングの翻訳をコツコツ一人でしていたときの私は、一方で長年の職業生活の疲弊の中で沈み込んでしまいそうな体を抱えながら、もう一方でそんなふうに、自分なりの全体としてのヨーロッパ理解を目指して相も変わらず努力していた時期と言えるでしょう。

そんな中で、50歳前ぐらいからフランスの啓蒙主義時代の思想家、ヴォルテールに心酔し始めていた私は、上述のフランス文学の読者会で『カンディード』(Candide)も2年ぐらいかけてしっかり熟読していました。

だから、今回の『心霊学の理論』の冒頭の第1章がじつは哲学的な話で、一般の読者にはとっつきづらいにもかかわらず、私にはユング=シュティリングが何を言っているかが非常によく分かりました。18世紀のヨーロッパを生きた知識人たちは、本当に、ライプニッツの「存在するものはすべて最善である」(Tout est au mieux.)という最善世界の哲学と対峙、対決することなしには、もはや自らの存在理由を擁護することができないほど追いつめられていたのです。この最善世界の哲学というのは、たとえば、20世紀の経済学者のジョン・メイナード・ケインズの本を読んでいても出てくるし、エマニュエル・トッドの最近の本(『西洋の敗北』文藝春秋)を読んでいても出てきます。それぐらい、近代ヨーロッパに与えた影響は大きい哲学でした。いや、その影響は未だに続いています。

だから、この『心霊学の理論』は、ユング=シュティリングの哲学的思索の総決算でもあります。ユング=シュティリングにとって、あの世の存在を立証する、あの世とこの世の間の交流の結果生じる諸々の事象を、事実に即して並べたてることは、人間という存在の基盤は何なのか、何が人間という存在を支えているのか、という生命の根本問題を解き明かすこととイコールなのです。

この『心霊学の理論』に関して、読んでいて素朴に面白かったことは、たとえば「動物磁気」と呼ばれるものが一言で言えば何であるのか、自分なりの理解が深まったことです。「動物磁気」は「メスメリズム」と呼ばれるものと同じなのですが、簡単に言えば、生体内に滞在する目に見えない流体のことです。しかし、メスメリズム自体が科学理論として否定されている現在では、何のことだがよく分からなくなっている人が多いのではないかと思います。一説に「動物磁気」という言葉は不幸な誤訳である、という説があるようです。そう書いてある論文を最近読みました(Nicole Oesterreich: "Der Einfluss Swedenborgs auf die Geisterlehre Jung-Stillings.")。もともとラテン語の animal をドイツ語の tierisch「動物の」と訳してしまったわけですが、この animal は、本来 anima「魂」から来ている言葉だから、動物磁気ではなくて、せめて「霊魂磁気」ぐらいの意味なのだ、という主張です(この主張は面白いので、本書の訳註として本来書いておくべき説でしたが、上記の論文を読んだのが校正段階の最終盤だったので入れてありません。代わってここに記しておきます)。

本書『心霊学の理論』の第2章の第64節からはこの動物磁気、メスメリズムの話から始まります。冒頭が難しいと感じる読者が多いのではないかと心配なので、私は今回の「訳者あとがき」では、そう感じる向きにはこの節から読み始めてください、と記しました。それはともかく、この部分を読んでいて私が思い出したのは、1970年代によくテレビで見ていた心霊現象検証番組です。霊媒師が出てきて、被験者の体を衣服の上からやさしくなでる。そのうち、被験者は催眠状態に入り、霊媒師は被験者の記憶を退行させると言ってさらに催眠をかけると、被験者はどんどん子供の頃に聞いたという言葉を話すようになり、そのうち産道を通って前世へ渡り、前世で聞いた言葉を語り出すという番組であったり、昏睡状態に陥った被験者が「カタラプシー」という硬直状態になり、お尻のあたりを支えているつっかえ棒を取っても、頭のほうを支える棒一本だけで、体が水平のまま横たわっているというシーンを見せる番組であったりなどが、結構頻繁に放送されていました。

ああ、なんだ、メスメリズムというものの実践は、子供の頃に見ていたあれかと、私は非常に納得できました。

このメスメリズムとつながっているのが「エーテル説」と呼ばれるもので、ユング=シュティリングもこの「エーテル説」の信奉者ですが、私にはこのあたりのことは分かりません。アインシュタインでさえも、実は最後はエーテルを認めたのだ、というようなことを書いている人もいるようですが、私には何が正しいか、この件について言及する知識も資格もありません。私にできるのは、できるだけ正確にこの作品を訳すことで、関心のある方の必要を満たすことだけだと思っています。

ということで、本書の内容的なことに関して、これ以上言及することは避けますが、私がわくわくする気持ちを抑えながらこの本に読み耽ったのは、そういう誰もが不思議を覚える、下世話で「いかがわしい」話がいっぱいだったからで、私は、だからこそこの本は刊行当時も売れたのだし、バーゼルの宗務当局からすぐに発禁処分を受けたのであろうし、この本を現代に甦らせる役目を担う者として、まずはその「不思議過多」の話を純粋に楽しんでいただきたいという思いが一番強いです。数年前に『夢と幽霊の書』(作品社、2017年)という、夏目漱石がロンドン留学時代に読んでいたという心霊書の翻訳が出版されましたが、もし森鷗外がユング=シュティリングの本書をドイツ留学時代に読んでいたなら、この本が日本に紹介されるのもずっと早かっただろうに、などとも思います。

私がここから書いておきたいことは、ですからこの『心霊学の理論』に限らず、『自伝』も含めて、ユング=シュティリングという作家の文学的特質についてです。

私は、このユング=シュティリングという作家が、18世紀のドイツ(統一国家ではまだなかったが)を代表する、やはり第一級の作家であったと思います。それは、彼の書く文章が、情感、論理のいずれをとっても多くの読者に訴えかける力に漲っているからです。今回の『心霊学の理論』の帯裏のコピーに、アヒム・フォン・アルニムの「ユング=シュティリングの『心霊学の理論』は、素晴らしく含蓄の込もった、かつ人間味溢れる本だ。……まるでギリシャ神話のようだ」という評言を挙げておきましたが、アルニムがこういうのも宜なるかな、この本が示す読者を惹きつける力と完成度の高さには舌を巻く思いがします。『自伝』の解説者であるディーター・クンツ氏は次のように述べています。

「彼には感情移入の驚異的な才能があり、民衆の知性に足りないところがあっても、そのレベルに自分のほうを合わせることがやすやすとできた……数々の試練に晒された個人史の中でシュティリングが遭遇した多くのことが、その際、彼の役に立った。互いに関連の薄い広範な学問領域に包括的な教養を持っていたこと、あらゆる階層の患者と生涯接触を絶やさなかったことなどがそれである」

ユング=シュティリングの文章の分かりやすさについては、まさにクンツ氏が書いている通りだと私も思います。

しかし、それだけではなく、ユング=シュティリングの文学の中には、ヨーロッパ文学の伝統が大きく流れ込んでいる側面も見逃せません。それは例えば、『自伝』の第1部「ヘンリヒ・シュティリングの少年時代」の最後、亡くなった老シュティリングが眠っているお墓の描写にも表れています。そこにはこう記されています。

この本の読者がフローレンブルク(実際の地名はヒルヒェンバッハ)へ行くことがあったら、教会の敷地の一番高い所、ちょうど教会の入り口の扉に向かいあった位置に、老シュティリングが眠っているから確かめてみてほしい。そのお墓には立派な墓石は何もない。しかし、春になると数羽の鳩が飛んできて、くっくと喉を鳴らし、老シュティリングの遺体の上から萌えでた草花の間で、愛撫しあっているのが見られるだろう。『自伝』の第1部「ヘンリヒ・シュティリングの少年時代」

西欧文学をきちんと勉強した人ならすぐに気づくと思いますが、この鳩(Taube)は、キジバト(Turteltaube)のことです。西欧文学の伝統的なモチーフに夫婦愛を表すキジバトの表象があります。『自伝』の物語のこの時点ではまだ老シュティリングしか亡くなっていないので、ここでは書かれていませんが、このあと第3部でおばあちゃんのマルグレーテも亡くなり、いまは老シュティリングの横に眠っていると記されています。つまり、このお墓の上で愛撫しあっているハトは、夫婦愛を象徴するキジバトなのです。このようにユング=シュティリングは、知ってか知らずか、西欧文学の伝統に忠実な小道具をきちんと使っているのです。

2018年の秋、ノルトライン=ヴェストファーレン州の彼の故郷を訪れた私は、案内してくれたユング=シュティリング記念館(Jung-Stiling-Stube)のペーター・ルッツ氏に、このお墓がある教会にも案内してもらいました。そこはただ芝生で草が生えているだけで、今は墓石も十字架も何もありません。「お墓があったのはどのへん?」と聞く私に、ルッツ氏は「あのあたり」としか言えませんでしたが、それでも私はそのとき、『自伝』の第1部の最後の文章を思い出しながらとても感動していました。

キジバトの表象は、ドイツ文学ではたとえばヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハの『パルツィファル』にも、あるいはヨハネス・フォン・テプルの『ベーメン(ボヘミア)の農夫』にも出てきます。こういう分析をトポス論と言います。トポスというのは、「場所」を意味するラテン語ですが、西欧の文学伝統では「モチーフ」と同じような意味で使います。エルンスト・クルツィウスの『ヨーロッパ文学とラテン中世』(みすず書房)を読んだ人には馴染みの議論です。1980年代ぐらいまで、一時期、このトポス論が流行った時期がありましたが、きっと今では流行ってはいないでしょう。

因みに、『心霊学の理論』の同じ帯裏に、私はヨーハン・ハインリヒ・フォスの評言を選びました。フォスはユング=シュティリングを評してこう書いています。

その容貌からはものすごいエネルギーと、同時に子どものような無垢が、あらゆる発言の機会にほとばしり出ています。すでに老境に達しているのに、まるで若者のような力強さです。ヨーハン・ハインリヒ・フォスの評言

この文章を読んでも、普通の読者は「ああ、そうか」としか思いませんが、トポス論を知っている人が読めば、これも典型的なトポスだとすぐに分かります。少年のような若々しさの老人、あるいはその反対に、老人のような賢さをもった少年、というのは、古典ギリシャの時代から幾度となく使われてきた典型的なトポスです。上記のクルツィウスの本にも載っています。私が自分で見つけた例としては、古代ギリシャの詩人のテオクリトスの『牧歌』(Eidyllion)の第1歌にも出てきます。

ホメロスの翻訳で有名なフォスが、ユング=シュティリングを顕彰するために書いた手紙の文章(手紙の相手はシラーの未亡人シャルロッテ)に、こういうトポスを使っていることはごく自然に納得できます。ヨーロッパの文学伝統の重みは、各国語の枠を遙かに超えて、こういうトポス論の中に容易に見てとることができます。

神童と言われた子どもの頃から驚異的な読者家だったユング=シュティリングに、トポスで表現されるヨーロッパの文学伝統が流れ込んでいたことは、それ自体、驚くべきことではありません。もしかしたら、シュトラースブルク大学時代に交流したヘルダーの影響もあるかもしれません。

しかし、私はこういう意味でも改めて、ユング=シュティリングという作家の重要性を強調しておきたいと思います。

因みに、私はここ数年、20世紀の南仏の作家、マルセル・パニョル(Marcel Pagnol, 1895-1974)の作品に嵌まっていて、毎朝、出勤の電車の中で1冊1冊読んでいて、今6冊目を読んでいるのですが、パニョルの作品を読んでいても、こういう西欧文学の伝統的なトポスというか、モチーフを感じることがあります。じつはマルセル・パニョルはウェリギリウスの『農耕詩』(Georgicon)の仏訳本を出していることを最近知って、私はちょっと驚きました。というのも、ユング=シュティリングもウェルギリウスの『農耕詩』の独訳本を出しているのです。やはり、偉大な作家たちには、自らが属する文化の何百年にわたる伝統、遺産が層のように積み重なっているのだと思います。

10日ばかりのヨーロッパ旅行から帰国した私は、せっかく訳した『自伝』と『心霊学の理論』を出版できないかと考えていました。ユング=シュティリング記念館の上記ペーター・ルッツ氏にも、がんばって出版しろよと励まされていましたが、普段、人様の本ばかり作っていて、自分の本など出したこともない無名の私にチャンスがあるはずがありません。岩波書店、光文社、KADOKAWAなど、いくつもの出版社に断られました。

そんなとき、東京都立大学時代の知り合いが、幻戯書房が「ルリユール叢書」という海外文学のシリーズをちょうど始めたところだから、ダメ元で当たってみたらとメールをくれました。私は、田尻勉社長に手紙を書き、その際、すでに出来上がっていた訳稿はつけずに、しかし、ユング=シュティリングの故郷にまで行ってきたということが分かる写真付きの「訳者あとがき」を同封して、私の熱意を訴えました。半月ほど経っても返事がなかったので、やっぱりダメなんだろうなと諦めかけていましたが、最後にいちおう確認と思って田尻社長にお電話したら、「出すことになると思うからちょっと待ってて。担当編集者から連絡させるから」と言われて、言われたこちらがびっくりしてしまいました。自分の学歴などを記したプロフィールはもちろん送ってありましたが、私は「訳者あとがき」は同封しても、訳稿それ自体は同封していなかったのです。訳稿は、読んでみるから送ってと言われてから送るつもりでいたからです。ですから、私は翻訳者としての力量を判定される以前に、これを出さずには死ねないと思い定めた熱意だけを受け入れていただいたことになります。

もちろん、その後、担当編集者の中村健太郎氏には訳稿を読んでいただくことになるわけですが、私は、こんなこともあるのだなあと不思議な気持ちになりました。ユング=シュティリング記念館に置いてあった訪問者ノートに、「きっと必ず、自伝の日本語訳を本にしてみせます」と誓って書いてきたのを、天国のユング=シュティリングが見ていて、願いを叶えてくれたのだと思いました。

しかし、出版が決まってからも、いくつか越えるべきハードルがありました。ルリユール叢書は、訳者による長文の解説を売りにしているシリーズで、すでに刊行されていた巻の解説をいくつか見てみると、文学研究者ではない私にはとてもこんな立派な解説は書けない。なにより帰国して再就職が決まって、すでに再び生き馬の目を抜くような編集者生活に戻っていた私には絶対的に時間が足りないと思いました。私は、担当編集者の中村氏に、『自伝』の原著のレクラム文庫のディーター・クンツ氏の解説を超える解説を書くことは私にはできない。だから、これを翻訳することで解説とさせていただけないだろうかと相談しました。中村氏は、すぐにこのクンツ氏の解説を読んでくださり、「確かにこの解説は素晴らしい。分かりました。著作権も切れていますから、これを解説とすることを認めましょう」と言ってくださいました。クンツ氏の解説は本当に素晴らしい解説で、ユング=シュティリング記念館のペーター・ルッツ氏と現地で話し込んだときも、2人で「あの解説は素晴らしいよね」と意気投合していました。

そんな経緯で、長文の解説を書かずに済むことになり、その後はすでに訳稿はでき上がっていたので、ルリユール叢書の刊行スケジュールに沿って、順調にスケジュールをこなしていって、2021年5月に『ヘンリシ・シュティリング自伝』は無事刊行されました。

それから4年後、今回の『心霊学の理論』も無事に刊行の運びとなりました。このたびも、自分で長文の解説は書かずに、19世紀の英訳本の訳者であるジョージ・ブッシュ氏の短めの解説を翻訳掲載することで本書の解説とすることをお認めいただきました。

ですから、私はこの間、仕事との両立を図りながら、ユング=シュティリングのその他の作品を読むこともできました。ユング=シュティリングの作品の中では『自伝』に次いで最も商業的に成功したと言われる『郷愁』(Das Heimweh)も読み通すことができました。なんと3年もかけて読みました。

『自伝』が刊行されてしばらくしてから、『ジーゲン新聞』(Siegener Zeitung)のイレーネ・ヘルマン=ソボツカ記者から突然電話がかかってきて、電話取材を受けました。訳書を1冊献本しておいたペーター・ルッツ氏から話を聞いて、記事にしたいという話でした。写真は掲載された記事です。私の姓「牧原」は本名ではなく、本名は「小笠原」といいます。しかし、小笠原豊樹となると、高名な同姓同名の翻訳家がいらっしゃるので(詩人の岩田宏氏)、翻訳者名の姓を「牧原」にしたのです。ですが、この記事では「小笠原」で出ています。

以上、思いつくままユング=シュティリングの作品の翻訳本を出すことになった経緯について書きました。長くなるのでこのへんで筆を擱きます。