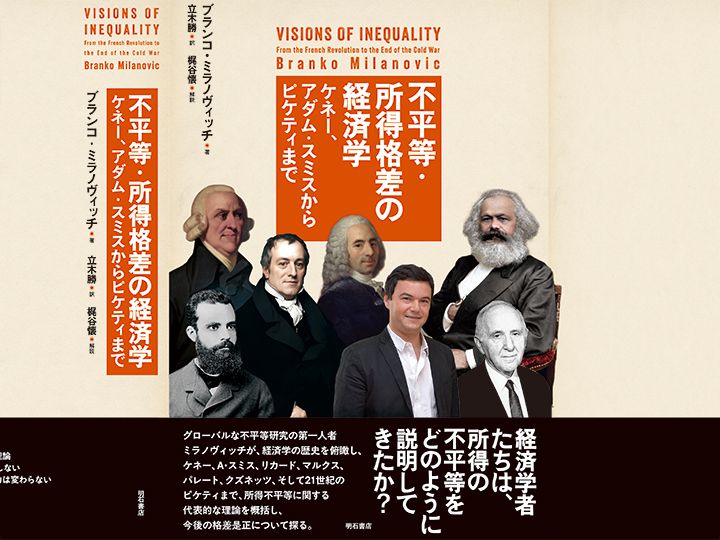

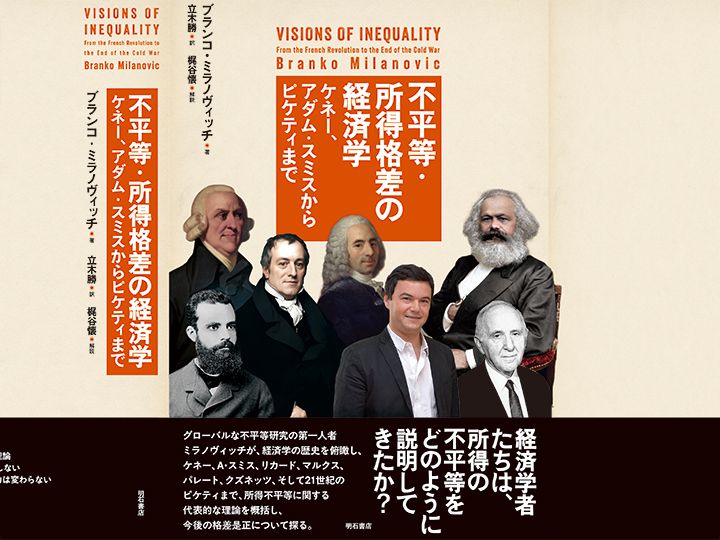

経済学者たちは所得の不平等をどのように説明してきたのか。『不平等・所得格差の経済学――ケネー、アダム・スミスからピケティまで』

記事:明石書店

記事:明石書店

著者のブランコ・ミラノヴィッチは、世界銀行などで所得分配や不平等に関する数多くの論文やレポートを発表してきた経済学者である。これまでに『不平等について――経済学と統計が語る26の話』(村上彩訳、みすず書房、2012年)、『大不平等――エレファントカーブが予測する未来』(立木勝訳、みすず書房、2017年)など多くの著作が邦訳されており、日本でもその名はよく知られている。

ミラノヴィッチは一貫して経済・社会の不平等の問題に焦点を置いた研究を行ってきた。本書は、そんな著者が、近現代の経済学者が格差・不平等の問題をどのように論じていたのか、経済学史的なアプローチをとることでその不変性と変化に注目してその点を明らかにしようとした著作である。

本書の第1章から第4章までは、ケネー、スミス、リカード、そしてマルクスという古典派経済学者の言説の分析に充てられている。彼らの格差に対する姿勢をここでは「古典派パラダイム」とよんでおこう。古典派パラダイムの特徴として、第一に所得格差の問題を労働者、地主、資本家などといった「社会階層」間における格差として捉えること、第二に「経済成長」と「社会の平等」とを一種のトレードオフとして捉えることがあげられる。

一方、ワルラス、メンガー、ジェボンズによる「限界革命」によって生まれた新古典派経済学は、格差問題に対して、古典派パラダイムとはまったく異なる捉え方をした。それをここでは「新古典派パラダイム」とよんでおくことにしよう。本書の第5章で扱われるヴィルフレド・パレートは、あくまで個人間の格差に注目し、経済成長と格差拡大のあいだの「法則性」を分析しようとした、いわば本書においては古典派パラダイムと新古典派パラダイムを架橋する役割を果たす存在として位置づけられるだろう。

本書第6章で詳しく取り上げられるのは、所得格差と1人当たり所得との関係が逆U字型の曲線を描くという「クズネッツカーブ」で知られるサイモン・クズネッツの研究である。クズネッツは冷戦期における格差研究に大きな足跡を残した研究者として、本書でも高い評価があたえられている。では、クズネッツとミラノヴィッチが批判してやまない他の主流派経済学者とでは、何が違っていたのだろうか。それは、彼が農村から都市へ、あるいは農業から工業へという、高度成長社会における経済構造の変化と所得格差との関連に注目し、しかもそれを動態的なイメージで捉えた点に求められよう。

クズネッツのパラダイムを継承し、所得格差研究で大きな成果を上げた研究者として、ジェフリー・G・ウィリアムソンの名前をあげておきたい。ウィリアムソンは、1935 年生まれのアメリカを代表する数量経済史の第一人者である。

本書でも、ウィリアムソンがピーター・リンダートとともに19世紀イギリスおよびアメリカにおける動的な「社会構成表」を作成したことを高く評価している。このような社会構成表の作成は、クズネッツが先鞭をつけた所得格差の動的な変化に関する実証分析を行ううえで必要不可欠なものだからだ。このことを踏まえるなら、今後は後述するピケティによる一連の格差研究と、ウィリアムソンらの数量経済史における研究成果を橋渡しするような試みが、ますます必要になってくるのではないだろうか。

第7章では、冷戦期の経済学における所得格差の停滞が、かなり辛辣なトーンで語られる。著者自身のことばを借りれば、冷戦期を通じて「分野としての経済学は、少なくとも現代資本主義の下での所得分配の理解については停滞か、後退さえしたといえる」(本書260 ページ)。その理由として著者は、1.冷戦時代の地政学、2.経済学の抽象性への方向転換、そして3.富裕層による研究への予算提供、4.実証主義への傾倒という4つの背景をあげている。

経済学における格差研究の復権を追求するミラノヴィッチの姿勢は、膨大な統計データをもとに、冷戦終結後の世界各国において資本の分配率が次第に上昇し、それと並行して所得格差が拡大していることを明らかにした『21世紀の資本』(みすず書房、2014 年)をはじめとするトマ・ピケティの一連の仕事とも多くの共通点をもつものである。

「新しい始まり」と題した本書のエピローグにおいても、ピケティの一連の試みには高い評価があたえられている。彼によれば、ピケティによる富裕国の長期的な不平等の流れに関する研究、近代以降の経済史研究における社会的構成表の作成、そして21世紀以降の新しい研究分野であるグローバルな不平等研究という3つの研究こそ、すぐれた不平等研究に関する最近の3つの大きな潮流だという。ミラノヴィッチはこれらの成果のベースの上に、①国同士の不平等、②一国内の不平等、③市民のあいだのグローバルな不平等、という3つのレベルの不平等に関する理解を統合する必要性を説いている。そのためには、伝統的な国民国家を分析の対象としてきたこれまでの社会科学の限界を乗り越え、現状に対する新しい問いを追求する必要がある、という、若い経済学徒に向けたメッセージともとれることばで本書を締め括っている。