「嘆かれるに値する生」と「嘆かれるに値しない生」を分かつもの――『生/性をめぐる闘争』

記事:明石書店

記事:明石書店

この本を、時も場所も異なるふたりの生と死について語るところから書き起こしてみようと思う。

2021年の春から冬にかけて、わたしはこの本の元となる博士論文を執筆していた。首都圏のいくつかの大学で非常勤講師として勤めていたが、ろくに貯金もできない経済状況と将来への切迫した不安から、週末は大学院受験のための予備校で講師職を掛け持ちしていた。ピョン・ヒスの訃報に触れたのは、休みなく働きながら博論を執筆していた2021年3月3日の夜更けのことだった。

2020年1月22日、韓国の軍隊が下士官として服務していたトランスジェンダー女性のピョン・ヒスに対して除隊処分を下した。1998年に忠清北道清州市で生まれたピョンは、出生時に医師から割り当てられた男性という性別や周囲から期待される性別役割に違和感を持っていた。幼少期にはそれを抑えようと努め、サバイバルゲームなど「男らしい」とされる趣味を選んで没頭した。長じてからは、軍人として国家に貢献することを夢みるようになった。2016年春、高校を卒業したピョンは陸軍に入隊し、やがて戦車操縦士として服務する生活を始めた。

軍人としての職業生活は順調だった。一方で、女性として生きることをあきらめきれないという思いは募るばかりだった。しかし性的マイノリティの処遇に保守的なことで知られる軍隊で、女性に性別を移行した軍人としての将来像を描くことは困難だった。ロールモデルもいなかった。けれどもピョンは「女性として生きること」と「軍人として働くこと」を両立させる選択を決意する。

2019年6月、ピョンは国軍首都病院で心理カウンセリングとホルモン治療を開始した。翌月には上官にカミングアウトし、性別適合手術を受ける意思があることを報告する。8月には軍の両性平等相談官にも相談した。その結果、手術後の措置について――宿舎や女性休憩室の利用を含めて――便宜を図ってもらう約束をとりつけることに成功した。11月に入ると休暇を利用してタイへ渡航し、性別適合手術を受けた。帰国後まもなく部隊への復帰が認められ、12月29日には法的性別を女性に訂正すべくソウル地裁への申請を済ませた。

軍隊の好意的な反応は、ピョンだけでなく、彼女を支援してきたNGOの軍人権センターのスタッフも驚くほどであった。実際、同センターの事務局長は当時の状況を次のようにふり返っている。

ピョン・ヒスの道はピョン・ヒスがひとりでつくりあげたものではなかった。ピョン・ヒスの勇気の裏には、長い悩みのなかで慎重に行動に移したカミングアウトと、予想もしなかった上官や戦友たちの支持や応援の場面が積み重なっている。〔……〕ピョン・ヒスは上官に初めてカミングアウトした2019年7月から半年以上、何事もなく服務をこなした。〔陸軍では〕いかなる排除も、差別も、嫌悪もなかった。軍隊でも自分の姿のままでいられるという信頼を持つには十分な時間だった。

軍が自分を見捨てることはないとピョンは確信していた。上官に手術の意思を表明したことも、軍の許可を得て手術を受けるためにタイへ渡航したことも、帰国して国軍首都病院に入院して部隊への復帰を準備したことも、これらはすべてそのような信頼にもとづいていた。ところが軍はピョンの期待を裏切り、信頼を打ち砕いた。2020年1月22日、ソウル地裁が結審を迎える前に軍は彼女に除隊処分を通知したのである。ピョンは地裁判決が出るまでは審査委員会の開催を先延ばしにするよう、あらかじめ軍に要請していた。軍人権センターや国家人権委員会も彼女の主張を擁護して審査委員会の開催延期を勧告していた。にもかかわらず陸軍はこれらの要請や勧告をいっさい聞き入れなかったのである。

翌日、陸軍はピョンを強制除隊した。その根拠は、男性身体にあるべき睾丸が欠損していたという理由にもとづく「身体障害3級」の判定であった。ピョンは即座に処分の取り消しを求めた。除隊処分の通知を受けた1月22日には記者会見を開き、トランス女性としてカミングアウトしてみずからの主張を世論に強く訴えた。軍を相手に訴訟も起こした。しかし係争中の2021年3月3日、彼女は自宅で死亡しているところを発見された。2月27日に自死したものとみられる。

ピョン・ヒスに対する軍の処遇について、進歩派メディアとして民主化の推進に寄与した『ハンギョレ』は「トランスジェンダーの権利擁護」という観点から批判的な報道を重ねている。女性兵士や性的マイノリティの兵士の人権擁護活動に取り組んできた軍人権センターをはじめとする性的マイノリティの社会運動団体も、ピョンを支持する姿勢を貫いた。国家人権委員会がピョンの主張を擁護したことも、すでに述べたとおりである。

ところが記者会見で陸軍による除隊通告を不当と主張して以来、ピョン・ヒスはヘイトスピーチの集中砲火を浴びつづけた。深刻な差別の可視化を危惧した国家人権委員会はトランスジェンダー当事者を対象とした公的な社会調査を実施し、韓国でトランスジェンダーとして生きる人びとが置かれている困難な状況を報告書にとりまとめた。これによると、過去1年間でSNSを含むインターネットでトランスジェンダーに対するヘイトスピーチに接した経験を持つ19歳以上の当事者は97.1%にものぼり、ピョンの経験が必ずしも特異な例ではないことがわかる。

「女性兵士」としての服務を主張したピョンに対してヘイトスピーチを投げかけた人びとは、保守的な意識を持つ市民だけではなかった。性的マイノリティの権利を否定する言論を展開した宗教右派の団体や信者、さらには女性の権利や自由を主張してきたフェミニストの姿もみられた。

彼女たちの主張は、男性として生まれた「身体男性」を女性として認めてしまうと軍隊内の「本物の女性」の安全が損なわれるとするもので、トランス女性を「女性兵士」として遇するわけにはいかないというものだった。「トランス女性の権利」と「本物の女性の安全」があたかも対立するかのように装って前者を否定した論客として知られるラディカル・フェミニストのクク・チヘは、ピョンの自死が報道された夜にFacebookに次のようなコメントを投稿した。「性別を変えるという希望のないことにしがみついて人が死んでいく……。女ではない。そう、女じゃない。……ひとりの男が死んだね」。

2000年4月20日、台湾最南端に位置する屏東県で高樹中学校に通う3年生の葉永鋕が、学校の男子トイレで意識不明で倒れているところを発見された。葉はすぐに病院へ運ばれたが、翌朝に死亡した。

葉永鋕は1985年に屏東で生まれた。夜遅くまで仕事する母を思いやり、夕飯をつくったりマッサージをしてあげたりする優しい子どもだった。小学3年のとき、母の陳君汝は学校から呼び出され、「お子さんは女の子がするような遊びばかりするから精神科に診せた方がいい」と担任に言われた。その忠告に不安を覚えた彼女は病院へ連れて行って診断を受けさせたが、「息子さんにおかしいところはない。かれを異常と思うひとがいたら、そう考えるひとの方に問題がある」と言われて安堵した。

中学にあがると、葉永鋕は同級生から「おかま」っぽいことを理由にいじめを受けるようになった。「本物の男」かどうかを調べる「身体検査」と称して、クラスの男子たちから男子トイレでパンツを脱がされるといった性暴力の被害に遭った。葉永鋕から被害を打ち明けられた陳君汝は学校にその事実を伝えて改善を求めたが、問題は解決されなかった。葉永鋕は身の安全を守るため、同級生が行き交う休憩時間や放課後のトイレの利用を避けることを覚えた。葉の取った対処法は、授業が終わる数分前のタイミングをねらうか、仲の良い男友だちに連れ添ってもらうか、あるいは授業開始を告げるチャイムが鳴ってから男子トイレや教職員用トイレへ駆け込んで用を足すというものだった。

しかし、2000年4月20日の音楽の授業中にそれは起きた。葉永鋕は休み時間を告げるチャイムが鳴る5分前に教室を出てトイレへ向かったきり、教室へ帰ってこなかったのである。授業が終わってまもなく、葉はトイレで血だまりのなかで倒れているところを発見された。すぐに病院へ搬送されたが、意識不明の重体のまま、翌朝4時45分に死亡が確認された。直接の死因は頭部の打撲とされ、司法は葉が滑って転倒したと判断した。葉の死去から6年後の2006年9月12日、「生徒の安全を守るため、衛生に配慮する環境を整備しなかった」として学校側の責任を認める司法判決が下された。

生前、葉永鋕は性的指向やジェンダー・アイデンティティを明らかにしなかったが、「おかま」っぽいことを理由にいじめや性暴力の被害を受けていたことがニュースで報道されるや否や、学校でいじめを受けていた非規範的なジェンダーを生きる青少年の悲劇として、性的マイノリティのコミュニティに大きな衝撃を与えた。そして事件の余波は、立法府を動かした。

葉永鋕が死去した2000年とは、折しも野党の民主進歩党が40年以上もつづいた国民党の独裁体制を打ち破って政権を奪取し、民主化志向の政治へ舵を大きく取り始めた時期だった。本書で詳しく論じるように、台湾における民主化はジェンダー平等をともなって推進されるが、葉永鋕の死は性的マイノリティの人権保障の制度化に向けた転機になった。事実、葉永鋕の死亡を受けて、教育部(教育行政を担う中央省庁)は女性や性的マイノリティを包摂した「ジェンダー平等教育」を提唱している。2004年にはジェンダー平等教育法(性別平等教育法)が制定され、性別や性的指向、ジェンダー・アイデンティティ、ジェンダー表現にもとづく差別の禁止が規定された。

台湾で推進された「ジェンダー平等」は女性と性的マイノリティの人権を包含した。2019年には婚姻平等(同性婚)がフェミニストや女性運動の後押しを受けて実現し、2021年には性別適合手術を受けていないトランスジェンダーの性別訂正を認める画期的な判決が下された。女性運動や性的マイノリティの社会運動は「ジェンダー平等」という包摂的な言説のもとで、さまざまな政治的達成を実現したのである。

性的マイノリティ――本書では規範的でないジェンダーやセクシュアリティを生きるひとを包括的にそう呼ぶこととする――の死は、あまりにありふれている。しかしその死がつねに追悼されるとは限らない。性的マイノリティであることを親族や友人や知人に知られることもないまま、公的な記録にその名が刻まれることもなく忘却されることの方が多いだろう。事実、上述した韓国の社会調査によると、トランスジェンダー当事者で、家族にその事実が知られていないと考えている当事者の割合は34.4%にものぼっている。

本書が明らかにしていくように、男性同性愛者はたかだか数十年前まで、善良で道徳的な(性的マジョリティ)市民に害をなす「他者」として露悪的に表象され、さまざまな形態の差別を被ってきた。女性同性愛者のように、露悪的に表象されることすらなく、存在が語られてこなかったセクシュアリティもあった。そして性的マイノリティが日常生活で経験する暴力や差別は、「社会」や「政治」の問題として――すなわち性的マイノリティを他者化する社会の規範や政治の構造の問題として――みなされてこなかった。事実、ピョン・ヒスに死をもたらしたのは、クク・チヘによれば、女性兵士としての生き方を模索しておよそ考えうる限りの手段を講じた彼女に対する軍の理不尽な方針や、はたまた実名と素顔を晒して軍に異議を申し立てた彼女の生を無惨に喰い散らかしたヘイトスピーチのせいではなかった。そうではなくて、ピョンが「性別を変えるという希望のないことにしがみつい」た結果であると、あたかも彼女の性/生に問題があったかのように語られてしまうのだ。

ジュディス・バトラーは2009年に刊行したFrame of War: When Is Life Grievable(『戦争の枠組――生はいつ嘆きうるものであるのか』)のなかで次のように述べている。「もしも特定の生が、生としての資格を与えられていないとしたら、あるいは、特定の認識論的な枠組みのなかでは最初から生として想像されえないものであるとしたら、その時、これらの生は完全な意味においては生きられることもなく、失われることもない」。2001年に発生した「9.11」とそれにつづく米国主導の対テロ戦争において動員された情動の政治を読み解くなかで、バトラーは他者の生を生として感知する、あるいは感知し損ねる認識の枠組みが「政治性に満ちている」ことに注意を向ける。人間の生を「嘆かれるに値する生」と「嘆かれるに値しない生」とにふりわける政治を問い、これらの枠組みがどのような権力の働きによって機能づけられるかを問うているのだ。

葉永鋕の死は台湾の社会を大きく動かした契機としていまも語られ――まるでその死がなければ社会は変わらなかったかのように語られ――、公的な追悼の対象となり、「クィア史」にその名を刻んでいる。実際、「LGBTフレンドリーな台湾」について、その政治的背景を論じた研究やエッセイのなかで葉永鋕の死について言及しないものを探すことはきわめて困難である。

だが、性的マイノリティの死が「哀悼すべき死」として語られることが自明ではないとするなら、わたしたちは「葉永鋕の死が台湾をいかに変えたか」を考えるのでなく、むしろこう問うべきなのだ。いったいなぜ葉永鋕の死が、悼むに値するものとして2000年当時の台湾で受容されたのか。あるいはピョン・ヒスの生が、その死後もなお宗教右派や一部のフェミニストによって毀損されつづけているのか、そしていかなる政治が「嘆かれるに値する生」と「嘆かれるに値しない生」を分かつのだろうか、と。

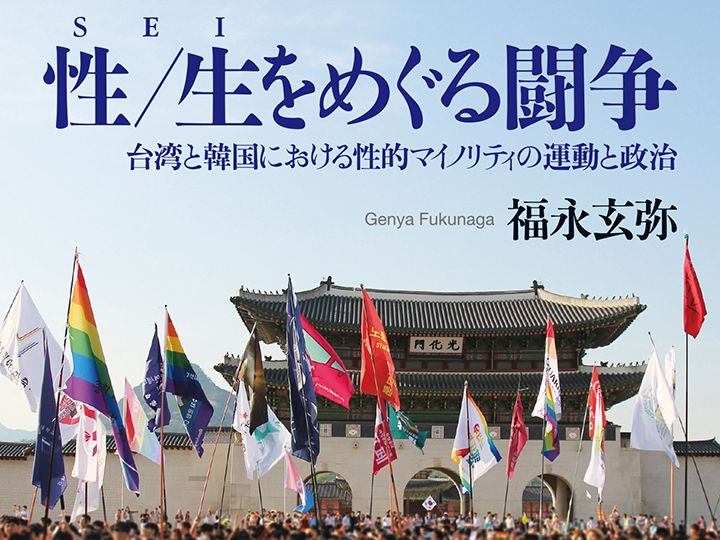

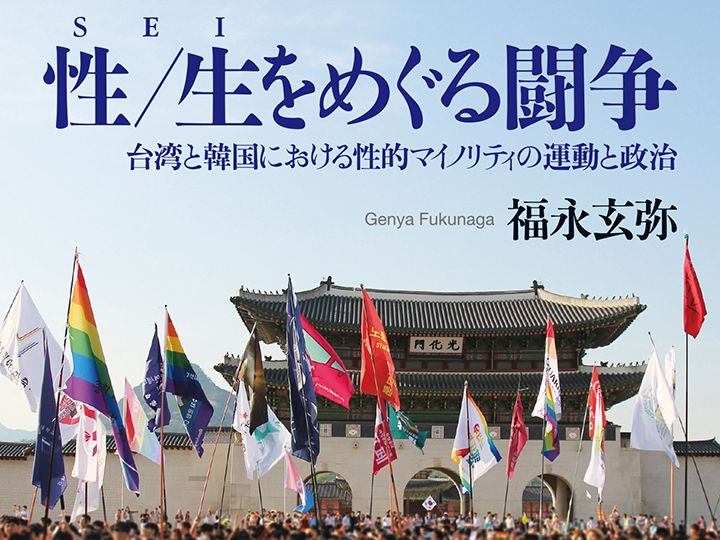

本書は、性的マイノリティの生をめぐる政治を問う試みである。台湾と韓国、両者の比較、さらには「東アジア」という枠組みをとおして、性/生をめぐる政治を考察していく。1945年から現在にいたる現代史を広く扱うため、長い道のりになるが、最後までお付き合いいただきたい。

(本書のプロローグより抜粋。註、出典、写真、韓国語表記は割愛した)