将棋の符号をあまり使わずに言語化

これまでにない将棋の解説書として、将棋を指すファンだけでなく、観戦して楽しむ「観る将(観る将棋ファン)」にも好評という本書。将棋の解説書といえば、「▲2四歩△同歩▲7五歩」などの指し手の符号が連なって、少しハードルが高いイメージがあった。しかし本書は、符号による説明が少なく、将棋の概念や指し手の意味を分かりやすく説明している点が最大の特徴だ。「相対性理論」「即効性理論」「耐久性理論」など、7つの理論を立てて現代将棋の考え方をナビゲートする点も新しい。

「私の性格上、人と同じことはしたくない、他人の模倣はしたくないという気持ちが強いんです。よく言えばオリジナリティがあって、悪く言えば天邪鬼。ですので、どうせ本を作るのであれば、よくある類のものではなく、変わったもの、新しいものにしたいという意向がありました。

なぜ説明に符号をあまり使わないかというと、将棋の指し手の意味や、局面の状況の説明を主としているからです。よくある定跡書などは、『▲○○金△××銀▲○○角にて先手良し』のように、手順がつらつら並んで先手がいい、などの記述が多いですが、その記述に疑問を感じるというか、異を呈したい気持ちがありました」

ただ手順と結論しか書いていないのであれば、それは説明になってはいない。プロ棋士が指し手を選ぶ思考のプロセスや、その手を選んだ理由の説明をする必要があると、あらきっぺさんは感じていた。だから必然的に言葉で説明するようになり、結果的に将棋のスキルが高くない人にも理解しやすい内容になったようだ。

「将棋は、五感的には分からないものなんです。例えばサッカーは、ルールが分からなくても見ていれば分かる部分はありますよね。ボールを網の中に入れるんだな、とか、どうやら手を使ってはいけないらしい、とか、一人だけユニフォームが違う人がいるけれどおそらくゴールを守る人なんだろう、とか。音楽であれば、知識がなくてもベートーベンやモーツァルトを聞けば、いいなと思う気持ちが湧くだろうし、食事はどうやって作ったのか分からなくても、食べれば美味しいと思う。でも将棋は、ルールが分かっていても何をやっているのかが分からない。ましてやプロ棋士でもプロの将棋を見て何をやっているのか分からない部分がある。だから基本的には分からないものなんです。それをどうやって分かるようにするのか、というところで、思考を言語化して説明するのがベストだと思いました」

AIの指し手は「別世界の将棋」

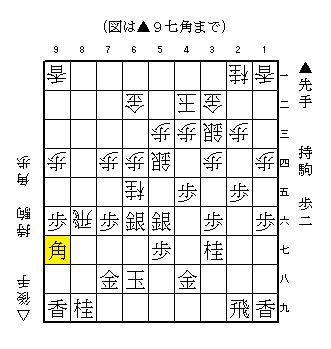

A Iの登場とその進化は、プロ棋士の指す将棋にも大きな影響を与えた。プロ棋士が研究にA Iを取り入れ始めたことで、特に序盤の多様化が進み、従来の将棋にはない新しい概念が生まれた。新たな戦術や大局観が続々と出現したのだ。A Iが本格的に将棋界に参入した2016〜18年あたりが過渡期であり、激変の時代だったという。

「例えば2015年以前は『堅さは正義』という価値観で、玉をしっかり囲ってからドンパチやるのが普通でした。しかし、2016年以降からは玉を囲わないことが主流、とまでは言い過ぎですが、まずは玉を囲うか囲わないかの選択をするようになりました。

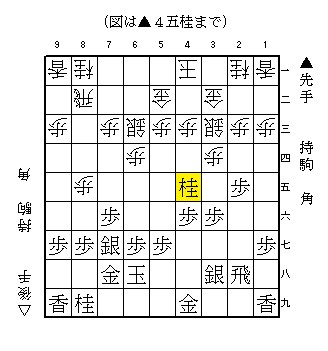

上の図は、現代将棋における『即効性理論』の代表的な形です。即効性理論とは、積極的に形勢の良さを求め、『早く効き目が現れる手を優先して選ぶ概念』のことです。まず目を引くのが、▲4五桂という攻め方です。これは従来の感覚ではあり得ない手法でした。真冬のロシアでTシャツ一枚で過ごすくらいにあり得ない。でも、最近ではこれが優秀ということが分かってきたんです。

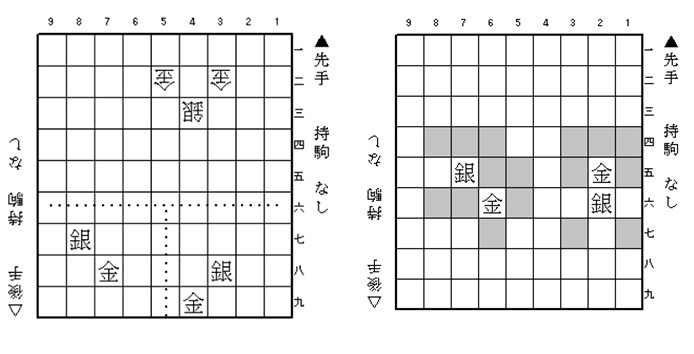

そもそも、これはまだ駒組みの途中です。攻めるときは駒を前に出さなければならず、銀が4段目5段目まで進んでから攻めるのが常識ですが、それをしていない。また、将棋には『開戦は歩の突き捨てから』という格言があり、歩を捨てることで攻め駒の進む道を作ったり自分の歩が使える部分を増やしたりしますが、どこの歩も捨てていない。囲いに関しても、一応矢倉の構えは作っているけれど、玉が矢倉に入っているわけではない。要するに、何もかもが中途半端なんです。そんな中で桂馬を跳ねているから、支離滅裂なんですよ。でも現代的な感覚で見ると、駒組みの途中だからこそ相手の陣形も整っていない。一方、こちらは『保全性理論』に登場する『クリップ』という急戦に強い形があり、反撃を恐れる必要がない。桂馬を使ったスピーディーな攻めを決行する条件もいい。だから▲4五桂は普通だ、という感覚なんです」

あらきっぺさんは、奨励会三段時代の2013年から、コンピューター同士が対戦する「コンピューター将棋」を好んで観戦していた。同じ森信雄七段門下でコンピューター将棋に詳しい千田翔太七段の影響もあったというが、当時は「別世界の将棋」という価値観で見ていたという。

「最近は、人間がA Iの将棋を取り入れているのでコンピューター将棋を見てもそんなに違和感を感じませんが、2016年以前は全く別世界の将棋を見ている感覚でした。新鮮なんですが、違和感しかないんですよ。すでに『即効性理論』などが使われていて強いことは強いのですが、やっていることがあまりにも人間の将棋とかけ離れていて、それが正しいのか間違っているのかも分からない状態でした。

私は割と早い時期にコンピューター将棋を見始めた方だとは思いますが、当時は奨励会三段で、とにかく結果だけを求める必要があり、将棋を純粋に楽しむ心境にはなりづらい部分がありました。ですので、いろんな棋譜を見たいという動機もありましたし、言ってしまえば気分転換的に観ている部分もありました」

奨励会で藤井二冠の強さを知る

プロ棋士を養成する「奨励会」は、6級から三段までで構成されており、三段になると、半年ごとに18戦して順位を競う「三段リーグ」で戦うことになる。奨励会で頂点の三段まで進んだとしても、1年間で4人しかプロの四段になれず、「26歳までに四段になれなければ退会」という年齢制限もある、とてもシビアな世界だ。年齢制限で退会したあらきっぺさんにとっては、「第59回奨励会三段リーグ戦」が最後の三段リーグになった。

「今にして思うと、自分はとてもいい時代に奨励会に入ったなぁ、と思います。奨励会入会は2004年なのですが、同期のメンバーがとても優秀でして。出世頭は、関西なら菅井竜也八段や斎藤慎太郎八段、関東なら永瀬拓矢王座です。同じ森門下の間柄ですと、澤田真吾七段や千田翔太七段とはよく練習将棋を指しました。彼らは明らかに自分よりも才能があって、若くて、正直嫉妬心というものもありました。この人たちは間違いなくプロになるだろうけど、果たして自分はどうなのか、と自問自答し、そこまでの確信が持てませんでした。奨励会員だった時は尖っていたこともあり、当時は『こいつらさえいなければ』と思う気持ちも無きにしもあらずでしたが、彼らの存在があったからこそ、自分も強くなろうと思うことが出来たことは確かなので、本当にありがたい存在でした。今になっても本当にそう思います」

あらきっぺさんにとって最後になった「第59回三段リーグ戦」は、奇しくも現在二冠を持つ当時中学2年生の藤井聡太さんが、参加1期目で四段昇段を決めたリーグでもあった。あらきっぺさんは、リーグ15局目で藤井二冠と対戦している。

「最後の三段リーグは、開幕で5連敗しています。私の三段リーグの最高成績は9勝9敗。昇段のボーダーラインは13勝5敗くらいなので、初めに5連敗したらゲームオーバーな訳です。だからその時に、自分は棋士になれないのだと悟りました。でも残り13局、最後だから精一杯将棋を楽しもうと思ったんです。開き直ったのがよかったのか、そこから妙に勝ちだしまして。藤井戦に臨むに当たっても、勝敗はともかく将棋を楽しもうという気持ちでいました。結果は負けでしたが、内容は納得のいくものでした。私は三段リーグに3年半いて通算120局くらい指していますが、藤井さんはその中で間違いなく1番強かったです。

三段リーグの対局って、すごくドロドロした戦いで、泥の中で相手の足を一生懸命引っ張り合うような将棋なんです。右も左も分からないような混沌とした状況になることが多い。精神的なプレッシャーもあり、いいパフォーマンスが出せない場でもあるんですよ。でも藤井さんにはそういうものを全く感じませんでした。もちろん彼が天才であることは疑いようのない事実ですが、ただ単に才能があると言う言葉では片付けたくない。純粋に技術がべらぼうに高いと感じました」

藤井聡太二冠をはじめとする棋士の活躍で、将棋がワイドショーや雑誌などで取り上げられる機会も増えた。しかし、サッカーや野球がゴールやホームランなどのゲームのハイライトを取り上げられるのに対して、将棋は棋士の人となりや食事など周辺情報に注目されることが多く、将棋の肝心な部分が伝えられていないのでは、というもどかしさを、あらきっぺさんは感じている。

「確かに将棋界は、数年前に比べると注目される機会が格段に増えました。それ自体はとてもいいことだと思います。ただ、プロが何を考えて、何に苦悩して、何を決断して、という思考のプロセスのようなもの、将棋盤の上で何が起こっているかということを、きちんと伝える必要があると思っています。ですので、今後も『将棋を言語化する』ということに重きを置いて、なるべく将棋用語を使わず、誰にでも理解できるように、将棋の魅力を伝えていきたいと思っています」