ISBN: 9784163906454

発売⽇: 2017/05/11

サイズ: 20cm/243p

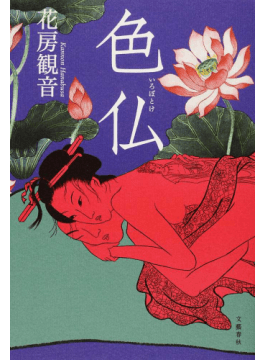

色仏 [著]花房観音

時は幕末。北近江のある村の寺に十一面観音があった。本書の主人公、烏(からす)は、その寺に住み、観音を眺めながら育った。烏にとって十一面観音は、完璧な女の姿を装いながら、時間を超越した不動の存在としてそこにあり続けた。

その後、烏は京都に遊学する。当時の京都は、まだ平和を保っていた。烏は故郷の十一面観音を超える観音像を自分の手で彫りたいと思うようになる。そのために僧侶をやめ、ひそかに送られてくる女たちの裸体を忠実に描写し、鑿(のみ)でその姿を彫る仕事を始める。

十一面観音こそ究極の女性像と信じる烏は、現実の女の裸を見ても欲情に動かされない。あたかもプラトンのイデア論のごとく、烏にとって真に実存するのは十一面観音だけであり、現実の女はみな仮象にすぎない。しかし、京都で知り合った真砂という女の背中には、故郷の十一面観音が彫られていた。真砂が男と交わるとき、その観音は妖しく生気を放ち、全く別の様相を帯びることを、烏はやがて知るようになる。

黒船が来航し、江戸の混乱が京都にも伝わると、永遠に続くかに思われていた平和も崩れ始める。そのなかで烏は、なおも十一面観音を超える観音像をつくろうとし、かつて真砂の背中に観音を彫った男と真砂の性交を目のあたりにする。烏は真砂が交わる瞬間の観音を見れば、そこから糸口が得られると思ったが、もはや愛情が失われた二人の性交からは、期待するほどの妖気が感じられない。結局烏は、現実の厚い壁にぶつかり、時間に押し流されてゆくのだ。

本書は官能小説でありながら、長い平和を保ってきた幕藩体制が黒船来航を機に崩壊へと向かう時代の文脈と、主人公が抱いてきた究極の女性像が現実のなかで虚像と化してゆく過程とが、見事に重なっている。少しだけ出てくる京都の公家や天皇がさらに輪郭を帯びれば、より深みが増したようにも思われる。

評・原武史(放送大学教授・政治思想史)

◇

はなぶさ・かんのん 71年生まれ。「花祀り」で第1回団鬼六賞大賞を受賞。著書に『女の庭』『指人形』など。