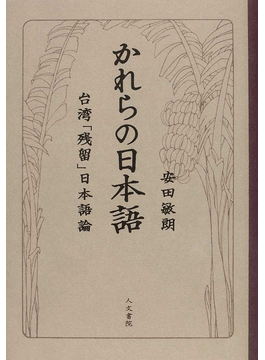

『かれらの日本語―台湾「残留」日本語論』書評 国語教育の歪み示し郷愁排す

ISBN: 9784409041024

発売⽇:

サイズ: 20cm/291p

かれらの日本語―台湾「残留」日本語論 [著]安田敏朗

本書中に次の一節がある。〈台湾を植民地として国語教育を開始して以来、そこで話されている日本語はあくまでも「かれらの日本語」でしかなかったのではないか。たとえスローガンとして日本への「同化」、「皇国臣民」化(皇民化)を唱えたとしても、「わたしたち」は「かれら」を深いところで峻別していたのではないか。〉

この書が生命力、説得力をもつのは、この斬新な国語観がタテ軸、ヨコ軸を使って丁寧に説明されているからだ。植民地支配下の国語政策は、台湾では成功した、あるいは日本人がすでに忘れてしまった道義や倫理が生きているなどと評して、過剰に台湾「残留」日本語を郷愁まじりで論じる言説がある。著者は植民地下の日本人教育者、国語学者、さらには戦後の研究者が明かしている台湾の日本語についての多くの論文に目を通し、それをもとに論じているので、歪(ゆが)み、増長などがこれほどひどく広がっていたのかと、驚かされる。

台中市の公学校などで校長を務めた日本人教育者の台湾語についての論文(1939年)では、台湾語は言語文化に欠けるから日本語がふさわしい、などの暴論が当たり前に通用していた。「生命語としての日本語の話しことばの絶対的優位を主張したいがための議論のみがここにある」。こうした傲岸(ごうがん)さは、それぞれの国民が抱える言語文化を否定する植民地支配特有の発想だと冷静に理解できる。

植民地支配のもとで日本語を国語として要求すれば、植民地住民は生存、生活のために当然ながらその国語を覚える。その過程で、自分たちの言語の発音、意味、さらにはアクセントなど独自の言語に変質させていく。今なお残る「かれらの日本語」とは、そのことを指すのだが、それは「わたしたちの日本語」とは異なる。試行錯誤を自覚しつつ、「ことばはだれのものか」を問う熱意に打たれる。

◇

人文書院・2940円/やすだ・としあき 68年生まれ。一橋大教員。近代日本言語史。『「多言語社会」という幻想』ほか。