「世にも奇妙な人体実験の歴史」書評 悲惨でも、人類の幸福のために

ISBN: 9784167907396

発売⽇: 2016/11/10

サイズ: 16cm/457p

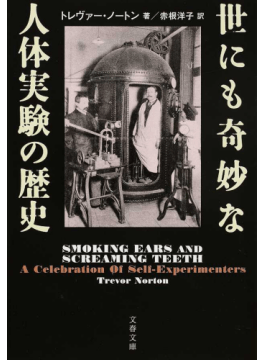

世にも奇妙な人体実験の歴史 [著]トレヴァー・ノートン [訳]赤根洋子

ピロリ菌、という名称を私たちが耳にしたのは、そんなに昔のことではない。十二指腸や胃の潰瘍(かいよう)の元凶とされる細菌である。酸性の強い胃の中で生きられるはずがない、と言われていた。潰瘍の原因はストレスや喫煙や誤った食生活や酒だとされてきた。

オーストラリアのバリー・マーシャルとロビン・ウォレンは共同で研究し、ピロリ菌を発見、これが潰瘍に関与しているのでは、と疑った。マーシャルは自らピロリ菌を飲んで確かめた。案の定だった。ピロリ菌を除去すれば快癒することを証明したが、一般の病院で治療が行われるようになったのは、マーシャルの実験から十三年後である。彼らは二〇〇五年にノーベル賞を授与された。

マーシャルの「人体実験」は報われたからいい。病原菌の発見、あるいは治療法を探るため、自らの体を使って試験したあげく、命を失う医師は数えきれないほどいた。

放射能の名づけ親のキュリー夫人や、娘のイレーヌとその夫はノーベル賞の受賞者だが、研究対象による放射性物質に冒された。これだって、自らを犠牲にした尊い人体実験、といえなくもない。

現代の医療ではカテーテルが当たり前に使われているが、心臓カテーテル法は、フォルスマンという外科医が自分の腕の血管を切開し、カテーテルを挿入、レントゲン室で鏡を見ながら心臓まで導いた自己実験のたまものだった。しかし彼は奇人扱いされた。

本書には、さまざまな人体実験の実例が示されている。医学に限らない。漂流者が生きのびるための実験や、水深一万メートルの潜水探検、あるいは成層圏への気球飛行、人食い鮫(ざめ)撃退法など、悲惨な例ばかりだが不思議に不快でない。どんなに突拍子もない実験でも、人類の幸福の為(ため)にという大義名分があるからだろう。軽妙な訳文が読みやすく、仲野徹の解説も要領よく秀逸である。

◇

文芸春秋・1890円/Trevor Norton 英国リバプール大学名誉教授(海洋生物学)。