「愛」あふれる猫目線で紡いだ物語

――赤ちゃんがいる家に迎え入れられた猫が、共に成長し、いずれ子どもが巣立つまでが描かれています。猫目線の気持ちの移ろいにとても癒されました。大森さんも猫を飼っていて、息子さんもお二人いるとか。その経験は絵本に反映されていますか。

はい、プライベートとリンクしているところはありますね。編集者の方から「大森さんが子育てで見てきたままを描いてほしい」と言ってもらえて、ありのままでいいのだなと気が楽になりました。

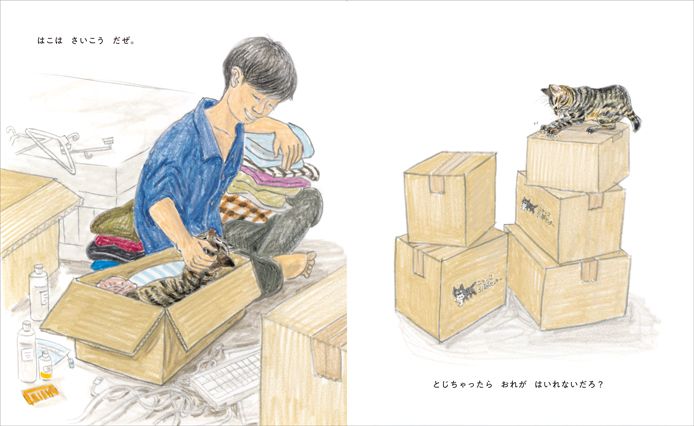

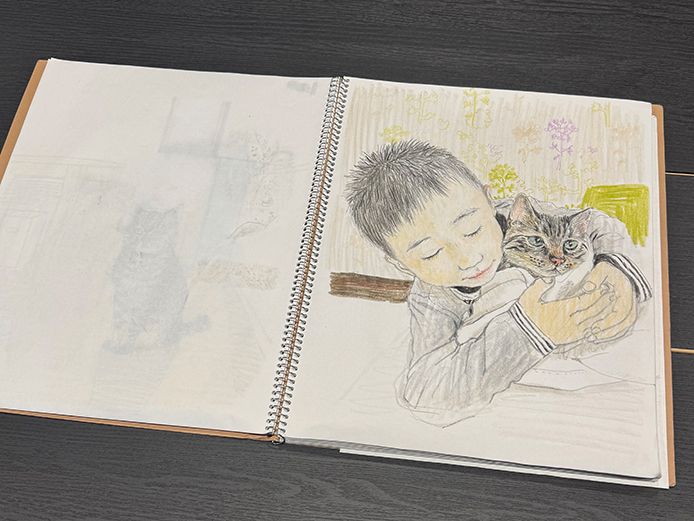

わが家では、長男が6歳、次男が2歳のときに保護してきた猫と暮らし始めました。そのうちの一匹がこの絵本のモデルにもなったトムです。長男も次男も猫と共に育ったので、いつも猫と一緒だった風景が思い出されて、物語の場面が生き生きと動き出していきました。次男は自分のおもちゃで猫と一緒に遊ぼうとしたり、CDをかけるときも猫に許可を取ろうとしたり……。そんな風景が日常でした。そして、猫と子どもが過ごした時間の流れを表現するため、細部まで描き込み過ぎず、力を抜いたタッチにしました。

この物語では、猫から見たら子どもの成長はどんなふうに見えるかを大切にしたんです。人間の親から見ると、子どもの存在は一歩間違えば執着の対象になったり、子どもに自分を重ねてしまったり、ささいなことで一喜一憂したりしてしまいがちだと思うんです。でも、猫だったらそれは絶対に無いなと思ったので、その視点を大事にしました。“猫の視点こそが愛”だと私は思っています。

――絵本の中で綴られている言葉は、少年と共に過ごす猫のつぶやきというのが印象的でした。発売してまもなく数々の賞を受賞し、本書が読者から愛されている理由はどんなことだと思いますか?

子育て真っ最中の方や子育てが落ち着きつつある方に特に共感をいただいているのではないでしょうか。一方で、自ら成長していく子どもの姿に自分を重ねて読んでくださる方も多くて。どちらの側からも感情移入できるのが幅広い世代に受けている要因かなと思います。あとやはり、猫が可愛いからではないでしょうか(笑)。

――『わすれていいから』というタイトルの由来を教えてください。

私はたまに、近所などで捨てられた子猫やケガや病気で弱った子猫を保護することがあります。元気になるまでお世話した後、家で飼えないときは里親さんを探して引き渡すのですが、あるとき、里親さんの家に移った当日の夜に連絡をもらったことがありました。「子猫たちが大森さんのことを探して、一晩中悲しい声で泣いている」と。その時に「こっちのことは早く忘れていいから。絶対に幸せになる未来が約束されているから」と思ったんです。その出来事がきっかけで、このタイトルを付けました。

時の移り変わりを窓辺に映して

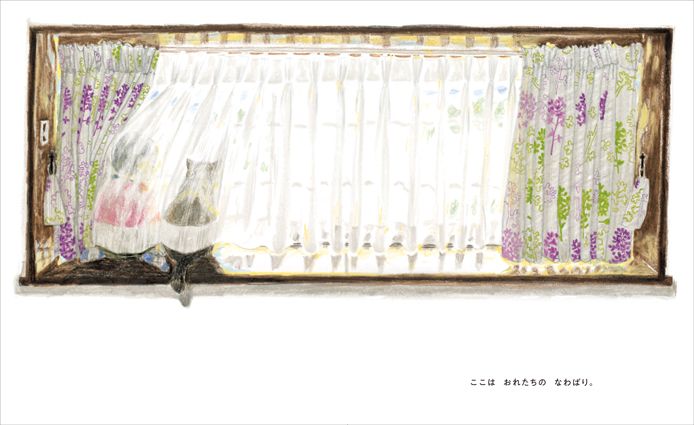

――大きな窓辺に映る光と影が美しく描かれていますが、ページをめくるたびにだんだんと昼間から夕方に移り変わっていくように見えました。光が差すカーテンの布の透け感も繊細に表現されていますね。

はい、時の移り変わりを意識して描きました。最初のページは、息子がまだ幼かったので、春の朝というような気持ちで。そして小学生くらいに大きくなったときには、夏の昼のイメージで、子どもの成長のエネルギーがあふれているような様子を表しました。最後の方は成長した子どもが巣立っていく時期ということで春の夕方をイメージして描いていました。

猫って、窓から外を本当によく見るんですよね。パトロールの意味合いもありますが、鳥とかを見るのも好き。長男も次男も猫と一緒に外を見ていました。たまに野良猫が通ると「シャーシャー」って威嚇したり、でもボス猫が来ると負けたりすることも(笑)。次男が窓辺に乗って本を読んでいたら、猫もいつのまにか隣にいるという場面は実際によくありました。

――窓が猫と子どもの舞台のようですね。絵本の中でも窓はとても印象的に描かれています。

長らく住んでいて絵本のモデルにした家は、実は賃貸の古い家だったんです。老朽化の問題があるということで、ある時、大家さんから立ち退きを言われ新居を探していたのですが、なかなか見つかりませんでした。その時ちょうどこの絵本を作っている最中で、描きたいシーンがまだいっぱいあって……。私の意識がまだこの家にあったんだと思います。ところが、この原画をすべて描き終わったタイミングで、いい物件が見つかったんです。この家は、私にとって家族と猫たちと長い時間を一緒に過ごした大切な場所だったので、この絵本を描き終わるまで、私を引き留めてくれていたのかなと。その後、新しい“縄張り”を私にプレゼントしてくれたのかなと思っています。

猫と少年の“つながり” さりげなく表現

――成長していく少年と猫との日常を描く上で、こだわった部分はどんなことですか。

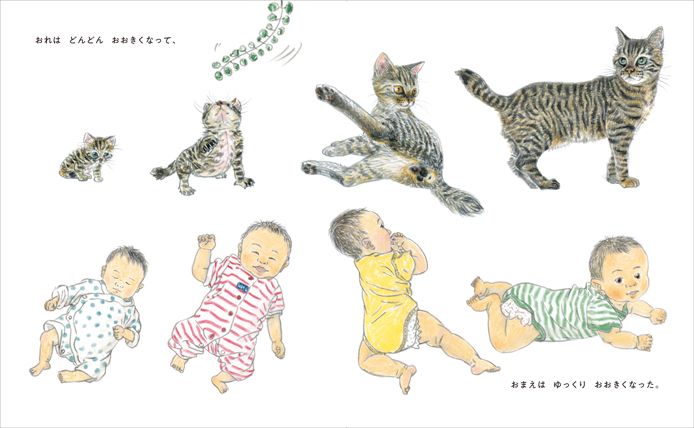

こだわったという訳ではないのですが、成長とともに変化する猫の瞳の色と赤ちゃんの服の色を合わせたところに遊び心を取り入れました。猫って、目の色が成長とともに変化してくんですね。猫は生まれたとき、種類に関係なくみんな青い瞳をしているんです。キトンブルーといって、生まれたばかりの子猫の虹彩が青色に見える現象です。その後、アンバーになり、そしてさらに大人になると、自分の色になっていくんです。この下のページでは左から右に猫と赤ちゃんが成長していく様子を、同じ時間軸で縦に揃えて描いています。左から1番目と3番目と4番目は、猫の瞳の色と赤ちゃんの服の色をおそろいに。2番目も、子猫のおなかのピンク色と赤ちゃんの服の色がおそろい。片手をあげたポーズ、寝返りのポーズ、首を上げたポーズなどもリンクさせています。

猫も男の子もすみっこが好き。猫は自分の方が「兄貴」だと思っているので、一緒に過ごすときはいつも、男の子にすみっこを譲ってあげています。男の子が成長して家を出たということも「すみっこにおまえがいない」という事実によって初めて気づく。そこから続く最後のシーンでは、別れのさみしさではなく、明るさや希望を感じてもらえたらと思っています。

――今後はどんな作品を作っていきたいですか。

自分が幼い頃に思い込んでいたことが、今の年齢になって当時を振り返ると違っていたなぁと思うことがあります。たとえば、人生で大したことないと思っていたことが、実は相当私の生き方に影響を与えてきた出来事だったとか、ずっと当たり前だと思って生きてきたけれど、普通ではなかったこととか。そうやって見えてきたことを物語にできたらいいなと思っています。

【好書好日の記事から】

えほん新定番:大森裕子さんの絵本「へんなかお」 変顔はコミュニケーションのひとつ