困っている人に手を差し伸べる、やさしい人

―― 梯さんのやなせさんとのご縁は、小学校時代まで遡るそうですね。

私が初めてやなせ先生の作品に触れたのは、小学5年生の頃に見たアニメ「やさしいライオン」です。中学のときに詩集『愛する歌』(山梨シルクセンター/現・サンリオ)を読んでやなせ先生の名前を認識し、高校生になると雑誌「詩とメルヘン」(サンリオ)に詩を投稿するようになりました。大学卒業後は「詩とメルヘン」編集部に入りたい一心でサンリオに入社。1年ほど社長秘書として勤務してから、念願かなって「詩とメルヘン」編集部に異動となりました。

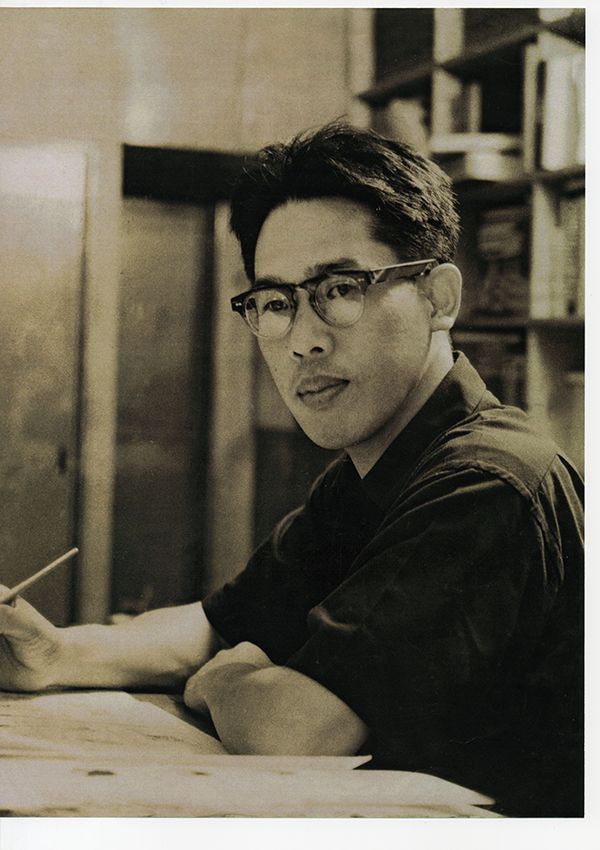

やなせ先生がどんな方だったかというと、とにかくいい人。先生を知る方は口を揃えてそう言います。普通は取材していると「でも実はね……」みたいな話が出てくるんですが、そういうのがまったくないんです。私が「詩とメルヘン」編集部にいた頃も、怒らない、叱らない、威張らない、大きな声を出さない。誰に対しても平等に接する、やさしい方でした。アンパンマンがアニメになって売れ始めても決して偉ぶらなかったし、忙しそうな素振りも一切見せず、原稿はいつも締切の1週間前に上がってきました。

―― 当時のやなせさんとの思い出は?

1990年頃、やなせ先生と編集者、アシスタントの数名で軽井沢に取材旅行に出かけたんです。詩人・立原道造の特集のための取材で、堀辰雄も執筆時に滞在したという信濃追分の油屋旅館に泊まりました。

当時はまだ新幹線がなかったので、信越本線で碓氷峠を越えたんですが、横川駅で先生が「すごくおいしいんだよ」と全員に「峠の釜めし」を買ってくれて。余談ですが、アンパンマンの“かまめしどん”は「峠の釜めし」があまりにもおいしかったので作ったそうですよ。

取材旅行では、本来ならば編集者である私たちが先生をアテンドすべきなんですけど、このときはまったく逆で、お弁当は買ってくださるわ、道案内もしてくださるわ、夕食に鯉の洗いが出れば「食べられる?」と気遣ってくださるわ。自分は作家で編集長なんだから世話してもらうのが当然、といった考えのまったくない方でした。

私が会社を辞めてフリーランスになったときも、定職のない独身女性に部屋は貸せないとアパートを追い出されて困っていると、ご自分の住まいと仕事場のあるマンションの一室を借りられるよう手配してくださいました。困っている人がいれば、誰にでもさりげなく手を差し伸べてくれる方でした。

「アンパンマンのマーチ」に込められた思い

―― 2015年に出版されたジュニア向けの伝記『勇気の花がひらくとき やなせたかしとアンパンマンの物語』(フレーベル館)は、小学5年生の国語の教科書に採用されています。

アンパンマンの絵本の版元であるフレーベル館からの依頼で書きました。国語の教科書に取り上げられたことで、子どもたちが音読の宿題として家で読むようになったようで、それを聞いたお母さんたちから感動したという感想が届くようになりました。

ただこの本は子ども向けということもあって、調べたことの100分の1くらいしか書けなかったので、いつか大人向けの評伝を書いて、やなせ先生の人生をもっと詳しく知ってもらいたいと思っていたんです。それが今回、この評伝を書き下ろした理由のひとつです。

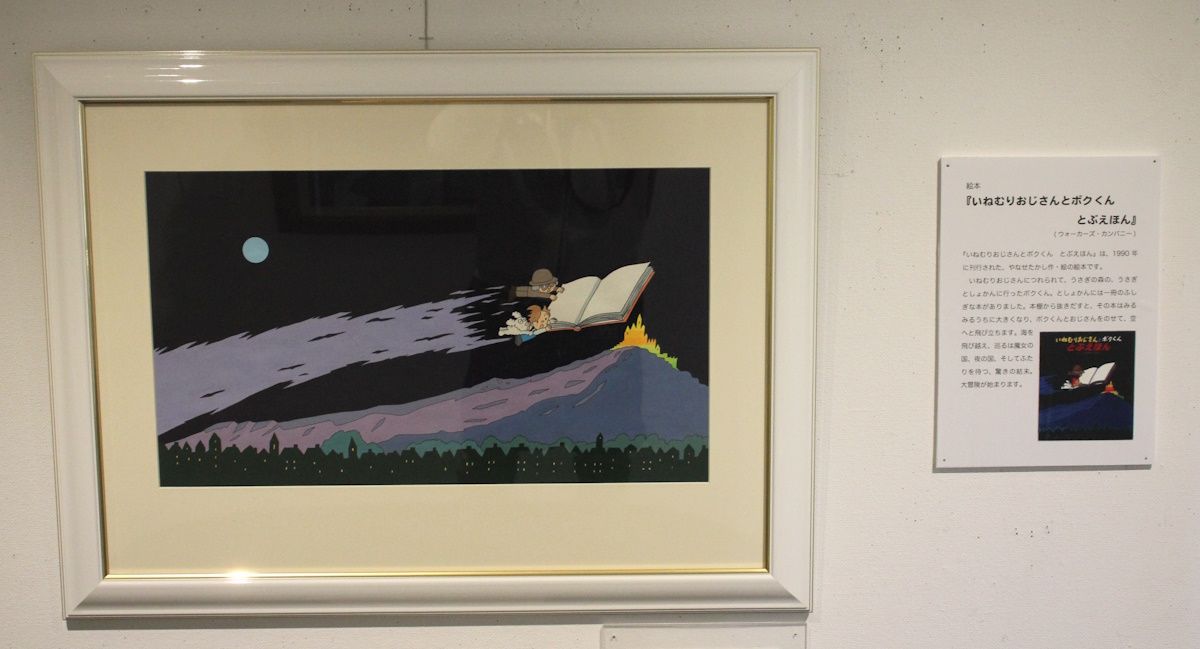

もうひとつの理由は、「アンパンマンのマーチ」の歌詞の手書き原稿を見たこと。2019年3月に高知県香美市のアンパンマンミュージアムを訪れたとき、企画展の展示で目にしたのですが、「たとえ 胸の傷がいたんでも」の部分が、もともとは「たとえ いのちが終るとしても」となっていて、衝撃を受けたんです。さらにその後、アニメ化の前に作られた「怪傑アンパンマン」のミュージカルの主題歌に、「ぼくのいのちがおわるとき ちがういのちがまた生きる」というフレーズがあることも知りました。

命はいつか終わるけれど、それはすべての終わりではなく、必ず引き継がれていくものなんだ。だから生きることはむなしいことではない―― 私はそれらの歌詞に、やなせ先生の祈りと命に対する態度を見ました。アンパンマンの深さに改めて思い至り、もう一度やなせ先生の生涯を辿るべく、この評伝を書くことにしたんです。

これほど幸せな仕事はもう二度とない

――『散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官・栗林忠道』(新潮文庫)をはじめ、ノンフィクション作家として多くの評伝を手がけてきた梯さんですが、師と仰ぐやなせさんについて書くのは、これまでの評伝を書くときと何か特別な違いがありましたか。

これまでの評伝は、書くのがつらい対象が多かったんですね。『散るぞ悲しき』は激戦の末に全滅した硫黄島の話ですし、『原民喜 死と愛と孤独の肖像』(岩波新書)では原爆の話を書かなければならなかった。『狂うひと 「死の棘」の妻・島尾ミホ』(新潮文庫)の島尾ミホさんも心を病んで、いろいろとつらい人生だったので、私自身も迷い悩みながら執筆してきました。

それに比べて、やなせ先生を書くのはまったくのノンストレスでした。本来評伝は、悩み葛藤しながら書くべきものだと思うのですが、やなせ先生は本当にいい人だったと心から思える方なので、そうした苦しみはなかったんです。もちろん数多くの資料をもとに客観的に執筆しましたが、今回の評伝の根底には、私のやなせ先生に対する絶対的な信頼感がありました。それが作家としていいのかどうかは置いておくとして、こんなにも穏やかな気持ちで書かせてもらったのは、やなせ先生が最初で最後だと思います。

いつもなら評伝を書き終えてからも、あんな風に書いてよかったのかとか、賞をもらったらもらったで、人の不幸をネタに賞なんていただいて……とか、実はかなりの葛藤があるんですよ。でも、やなせ先生なら許してくれるし、「よく書いたね、がんばったね」と褒めてくれると思えるんですね。そんな風に素直に信じられる対象は、後にも先にもやなせ先生だけ。幸せな仕事でした。

―― 文体も、これまでの評伝とは少し違う雰囲気になったそうですね。

評伝は、書く対象によって書き方が左右されるところがあるんですね。今回はやなせ先生のことを書いたので、自然と文体がわかりやすくシンプルなものになっていきました。

やなせ先生は詩人なので、余計なことは書かないんです。推敲して削ぎ落とすというのではなくて、最初から短い言葉であっさり書く。シンプルな言葉が一番伝わると思ってらっしゃったのでしょうね。散文でも詩のように軽やかな、いい意味で隙間のある文章を書かれる方でした。

私自身はむしろ先生とは逆で、しつこく説明し尽くしたいタイプなんですね。自分では論理的だと思っていますが、理屈っぽいところがあって、しっかりと筋を通したい。でも今回はやなせ先生の影響もあって、あまりしつこく書き尽くさず、行間から伝わるものがあればいいな、と。

文章に「私」を入れず、すべて三人称で書ききったのも、私の大人向けの作品では初めてのことです。あくまでノンフィクションなので一文一文すべてに根拠がありますが、読みやすさを考慮して、あとがき以外にはまったく「私」を登場させず、小説のような感覚で読めるようにしています。

やなせ先生の文章は、耳で聞いてわかりやすい文章でもあります。先生はラジオドラマの構成作家をされていた頃、ドラマの合間に入れる歌の歌詞も書かれていたんですね。歌のための詞ですから、耳で聞いてわからないといけない。それで難しい言葉を使わず、耳馴染みのいい、リズム感のある文章を書かれるようになったんだと思います。

最近、NHKラジオ「朗読」で戸田恵子さんが『やなせたかしの生涯』を朗読してくださいました。この本も耳で聴く朗読に適していると認めていただけたようで、うれしく感じています。

戦争の傷を背負って生きる

―― 今回の取材・執筆を通して改めて知ったやなせさんの一面はありますか。

やなせ先生はもともと、苦労話をされない方でした。戦争の話をするとつらくなってしまうというのもあったでしょうし、自分は戦争で大した苦労をしていないとか、亡くなった方やもっとひどい目にあった方に申し訳ないといった気持ちもあったんだと思います。

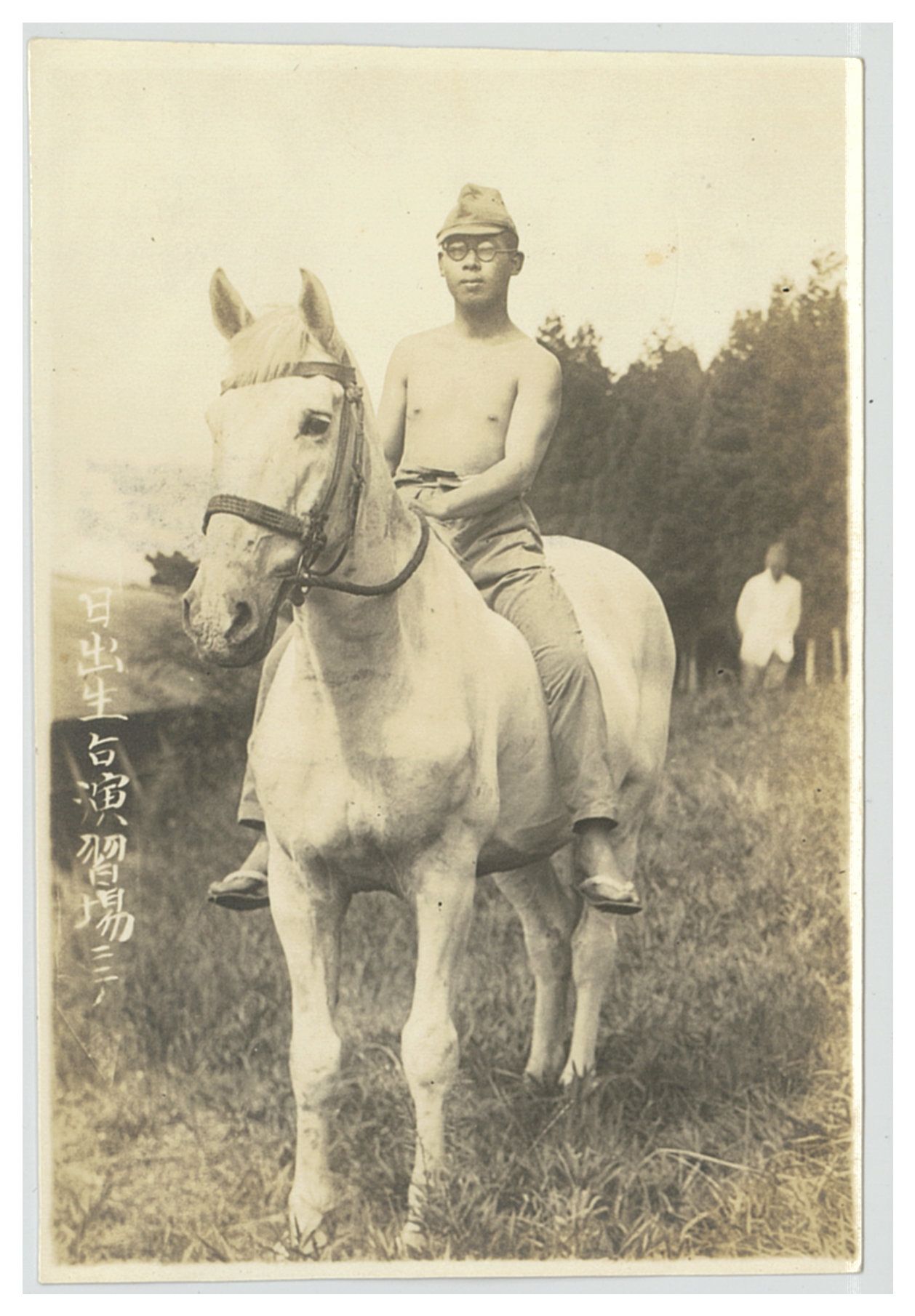

私が初めてやなせ先生から戦争の話を聞いたのは、大宅壮一ノンフィクション賞をいただいて、先生が私を雑誌の対談に呼んでくださったときのことです。受賞作の『散るぞ悲しき』が太平洋戦争末期の硫黄島の戦いをテーマにした作品だったことから、先生の戦争体験に話が及びました。徴兵されて中国へ渡り、戦場で飢えを経験したことや、大事な弟さんが海軍に入って戦死したことを、そのとき初めて知りました。

ただ、やなせ先生は風のように軽やかで若々しく、同時代を生きている感じのする方だったので、戦争体験について伺ってからも、先生が背負っていたものの重さを私は理解していなかったと思います。でも考えてみれば、やなせ先生はいわゆる学徒出陣世代で、群を抜いて戦死者が多かった。先生自身は学徒出陣ではなかったけれど、20代の前半はずっと戦争だったんですね。今回改めて調べてみて、やなせ先生も戦争によってその後の運命を大きく変えられた人の一人だったんだと実感しました。

やなせ先生は、昭和という時代を丸ごと生きた人でもあります。私は以前、『昭和二十年夏、僕は兵士だった』(角川文庫)というノンフィクションで、俳人の金子兜太さんや建築家の池田武邦さん、俳優の三國連太郎さんら、様々な形で戦争を生き抜き、その傷を背負いながら戦後の日本を作ってきた人たちを取材しています。戦後の日本を作ったというと、なんとなく経済成長のイメージが強いですが、やなせ先生は紛れもなく戦後日本の文化を作られた人の一人だと思います。

アンパンマン誕生の背景にあるもの

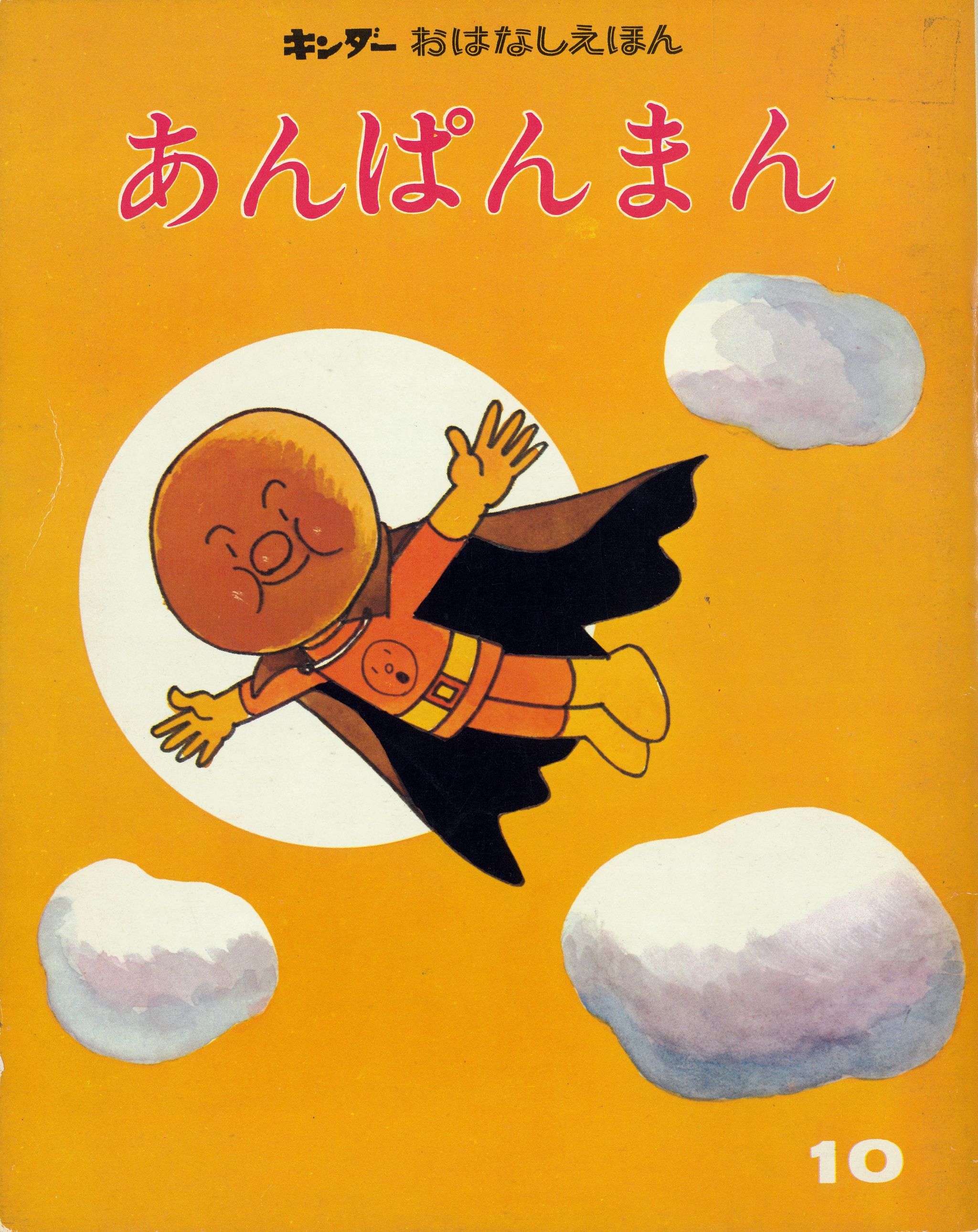

――『アンパンマン』はやなせさんの代表作となりました。

アンパンマンは、多くの子どもたちの心を育ててきました。以前X(旧Twitter)でどなたかが投稿されていたんですが、3歳ぐらいの子どもが道で転んで、泣かずに起き上がったときのこと。「えらいね」と褒めたら「僕ががんばれたのは、一人じゃないからだよ。みんながいるからがんばれたんだ」と言ったらしくて。それってアンパンマンに出てくる台詞なんですよ。アンパンマンの教えが日常に根付いているんですよね。

東日本大震災のときも、「大丈夫、いざとなったらアンパンマンが助けに来てくれるから」と避難所の子どもが親を励ましたという話があって。どんな子どもも大人になるにつれ世の中の厳しさを知っていきます。虚無的な気持ちになることも当然ある。だからこそ、小さいうちは世の中に対する信頼感のベースを作ってあげるのが大人の役割だと思うんです。

アンパンマンが誕生した背景には、やなせ先生が戦場で経験した飢えや弟を亡くした悲しみ、敗戦によって正義が逆転してしまったことの衝撃といったことがあって、私はそれがアンパンマンにつながっていったと思います。でも、そんな背景など何も知らない子どもたちが先生の作品をまっすぐ受け止めて、アンパンマンを大好きになる。それって素晴らしいことですよね。

人生や悲しみがこれだけ詰まっていながら、アンパンマンが誰でも楽しめる明るい物語になっているところに、先生の表現者としての偉大さを感じます。

―― やなせさんとサンリオ創業者・辻信太郎さんの出会いと「詩とメルヘン」創刊までを描いた章も印象的でした。梯さんはサンリオで辻さんの秘書をされていたので、やなせさんと辻さん、どちらもよく知っていらっしゃるのですよね。

やなせ先生と辻信太郎さんの関わりについては、一応知ってはいたんですけど、今回取材してみて、ここまで深いものだったのかと驚きました。サンリオの出版部が、もとはといえばやなせ先生のためにできたということも、辻さんの戦争体験についても知らなかったので。やなせ先生と辻さんの原点がともに戦争体験だったということも、今回調べた中で知ったのですが、なるほどなと納得しました。

辻さんは、サンリオ直営店で売っている子ども向けのタブロイド紙「いちご新聞」に、毎回「いちごの王さま」としてメッセージを書いているんですね。私は社長室にいた頃、辻さんが書かれたいちごの王さまのメッセージを清書していたんです。そのメッセージによく出てきたのが、「お友達に意地悪をしてはいけません」「相手が嫌がることはしないでおきましょう」、それから「喧嘩をしたら謝って仲直りしましょう」。普通なら「お友達と仲良くしましょう」と書くと思うんですけど、「嫌がることをしないように」と書くのは戦争の経験から来ていたのかなと、過去を振り返って感じましたね。

朝ドラ「あんぱん」が毎朝の楽しみ

―― NHK朝ドラ「あんぱん」脚本家の中園ミホさんとは20年来のお知り合いだそうですね。

そうなんです。ノンフィクション作家としてデビューする前、2002年に雑誌「AERA」の「現代の肖像」で、すでに売れっ子の脚本家だった中園さんを長期取材させていただいたのがご縁です。でも、中園さんが小学生の頃にやなせ先生と文通していたということは、一昨年会ったときに初めて聞いて驚いたんですよ。中園さんは詩集『愛する歌』を読んで、やなせ先生に手紙を書かれたそうです。私も『愛する歌』でやなせ先生の名前を知りました。そしてその『愛する歌』は、やなせ先生と辻信太郎さんが出会っていなければ世に出なかった。それがなければ朝ドラ「あんぱん」もなかったかと思うと不思議ですよね。

朝ドラ「あんぱん」は今、毎朝泣いたり笑ったりしながら、とても楽しく見ています。今年は戦後80年ということで、戦争を真正面から描こうという中園さんの決意も感じられました。ヒロインをあえて軍国少女として書いたのも画期的でしたね。私はあの世代の女性たちも多く取材しているんですが、茨木のり子さんも田辺聖子さんも元軍国少女でした。今、文芸誌「新潮」で『独りの椅子 石垣りんのために』というタイトルで詩人・石垣りんさんの評伝を書いていますが、彼女も「私は軍国少女だった、私も戦犯の一人です」とエッセイに書いているんです。真面目な人ほど軍国主義を素直に受け入れた時代だったんだと思います。

戦争でしばらく見るのがつらいシーンが続きましたが、戦後になって、ヒロインののぶさんにも明るさが戻ってきました。今後の展開にも期待しています。

それでも生きるって素晴らしい

―― 朝ドラ「あんぱん」を見てやなせさんに興味を持った方や、これからこの本を手にとるであろう読者の方々にメッセージをお願いします。

この本は、アンパンマンの助けを借りながら子育てしてきたお母さんたちや、アンパンマンを読んで大人になった人たちに読んでもらいたくて、文庫書き下ろしにしました。そもそもこの本は、自分から出版社に持ち込んだ企画なんですが、そのときに最初から文庫でお願いしますとお伝えしたんです。

今、本って高いじゃないですか。私も若い頃はお金に余裕がなかったので、単行本を買うのはハードルが高くて、文庫になってから買うことが多かったんですね。でも最初から文庫なら、気軽に手にとってもらえるかなと思って。ページ数もなるべく減らして、薄くて持ち歩きしやすい本にしたので、電車や病院の待合室などでも読んでいただけると思います。今までの私の本の読者の方々とは少し違う層の方々にも幅広く読んでもらえたら、という気持ちで書きました。

やなせ先生はご自身の作品の中で、生きるということを肯定し続けてきました。順風満帆な人生を送ってきた人がこの世は素晴らしいと言うのとは違って、これだけ大変な目に遭っていながら、それでもやっぱり生きるって素晴らしいと伝え続けてきたのがやなせ先生で。この本の執筆を通してやなせ先生の人生を俯瞰で見て、改めて先生の思想の深さとあたたかさに気づくことができました。これからこの本を手にとる読者の方々にも、そんなやなせ先生の思いが届いたらいいなと願っています。

【好書好日の記事から】

「生産性」とは無縁の男の評伝 梯久美子さん「原民喜 死と愛と孤独の肖像」