「焼き芋とドーナツ」書評 海を越え響き合う働く女性の声

ISBN: 9784041126493

発売⽇: 2023/09/28

サイズ: 20cm/364p

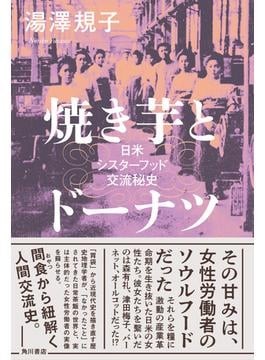

「焼き芋とドーナツ」 [著]湯澤規子

歴史は多面体だとつくづく思う。誰の言葉に耳を傾けるかで、その姿が大きく変わるからだ。例えば『ある明治人の記録』(中公新書)では、明治維新という時代を、敗者の側である会津人が語っている。薩長に踏みつけられた者たちから見たこの国の近代がある。

産業革命期を扱う本書は、働く女性たちの声に耳をすませる。古典としては『女工哀史』が有名だが、意外にも著者は、その記述スタイルに疑問を呈する。男性の職工である細井和喜蔵の手によるこのルポルタージュには、実在する固有の女性たちがほとんど登場しないからだ。

搾取される「声なき弱者」と位置づけるのではなく、彼女たちの生活世界に分け入ろうとするのが本書である。舞台は日本そして米国。書名にある焼き芋とドーナツは、日米の女性労働者たちの日常を象徴する食べ物だ。

初期の労働運動で、日本の女性たちは「寄宿女工を自由に外出させること」を求めた。工場に囲われる身から脱し、外に出て何をするか。一つは学ぶ機会を得ること。もう一つは自分のお金で何かを買うことだった。間食や嗜好(しこう)品を楽しむのは単なる娯楽ではなく、自分の力で生きていることを実感できる営みだった。

米国のある工場では、窓に新聞の切り抜きが貼られていて、それを女工たちが「窓の宝石」と呼んでいたという。本が持ち込めない工場という空間で、言葉や文章への欲求がいかに強かったかがわかる。彼女たちはやがて、自作の詩や小説を載せた雑誌の発行に乗り出すことになる。

本書には米国の女性たちがいそしんだパッチワークキルトの話も出てくる。日米の多様な営みを拾い上げ、つなげていく本書も、どこかパッチワークに似る。海をまたぎ、一見関係のなさそうな話が、どこかで響き合っている。ときに想像力も動員しながら、魅力的な歴史叙述に仕上がっている。

◇

ゆざわ・のりこ 1974年生まれ。法政大教授。著書に『在来産業と家族の地域史』『胃袋の近代』など。