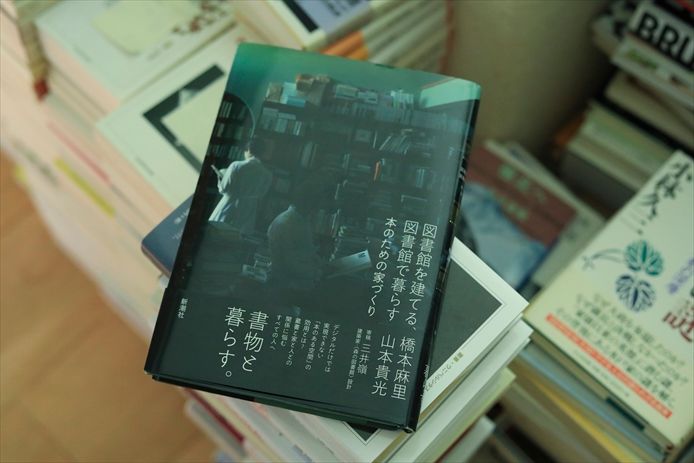

本がたくさんある家と「図書館」の大きな違い

──おふたりのご自宅である「森の図書館」は、いわゆる蔵書がたくさんある家と、何が違うのでしょう?

山本:あくまでイメージではありますが、あるテーマや主題、方針をもって本を収集し、それを利用するために整理して並べているのが図書館で、蔵書という場合はもうちょっとゆるい感じかな。

橋本:図書館には客観性があるんじゃないかな。特に山本がそうですが、好きかどうか、読みたいかどうかとは関わりなく客観的に本を集める、本があることに意味がある。私が“図書館”という言葉を選んだ根底には、それがあるのかなと。

──好きな本かどうかではなく、方針をもって客観的に収集した本がある、と。

山本:コレクションや蔵書というのは、どちらかというと集める人の側にウエイトがあって、図書館は集められた本のほうにウエイトがあるとも言えそう。たとえば哲学の本であれば、ヨーロッパ方面なら古代ギリシャやその前後から始めて書棚に文脈をつくるわけですが、それは自分の意向というよりは、そもそも哲学の歴史がそうなっているわけです。本の側になんらかの秩序があり、そちらに重きをおいている。うん、うまいことを言いましたね。

橋本:言語化をありがとう(笑)。だから、本が好きですかと聞かれると、好きは好きだけど、好きでやってるっていうのともちょっと違うんだけどな、という感じなんです。まあ、嫌いではないですけど。

山本:これで「嫌い」って言ったら、「どういうことなの!?」となりそう(笑)。

橋本:愛書家とか、収集を生きがいにしてるということとも違う。冷淡ではないんだけど、体温は低い感じ。

山本:それから、図書館といえば今では「本を借りる場所」だと思う人も少なくないと思います。でも、元来はそうとも限らないんですね。たとえば、かつてヨーロッパでは貴族がプライベートライブラリーをつくっていたわけだけれど、そこにライプニッツのような森羅万象に興味を持っている哲学者を呼んできて、自分の趣味ではなく「今の世でものを考えるためにあって然るべき本」を選書させたりしていたようです。この場合の図書館(ライブラリー)は「貸す・貸さない」ではない。

デジタルと紙、人間に合った「本との向き合い方」

──タイトルに「図書館で暮らす」とありますが、暮らしと図書館が同じ空間にあることについては、どう思いますか。橋本さんは、自宅とは別に事務所を借りてたくさんの本を所蔵されていたこともありました。

橋本:同じ空間のなかで仕事も生活もすべて完結できるのが理想的。書庫兼事務所はあまり頻繁に足を運んでいませんでした。生活空間に全部がないと、本当に困ります。

山本:とっても単純なことなのですが、目に入らないと存在を忘れてしまうんですね。そういう意味でいうと、コンピュータのなかにあるデータって、どうも記憶できないんですよ。

たとえば、デスクトップにファイルが増えると、勝手に(自動で)並びが替わったりするでしょう。これは本でいえば、置いてある本を誰かが勝手に入れ替えてしまう状態で、どこに行ったか途端にわからなくなるわけです。便利な一方で、じつはデジタルは自由度が低いとも言えるのですよね。

「人間は物理空間のほうが身の丈に合っている」という言い方をいつもします。その点、現在のコンピュータは、私が触れてきたこの40年ほどでこれでもだいぶよくなってはきましたが、人間の身の丈に合っていないように感じています。なにせコンピュータは、スイッチを入れていないときは意識に上らないので、「あるのにない」、「あるのに見つからない」状態に陥りやすいんですよね。ここで「物理空間」というのは、つまりは目の前にある書棚に紙の本が並んでいる状態を指しています。

書棚でも別の原因で見つからないことはありますが(笑)、いちいちスイッチを入れたり、アプリを起動したり、画面をスクロールしたりしなくてもそこに並べられた本を一望できる。しかも相互の位置関係も記憶の手がかりになる。それで、「たしかあの本の隣にはこれがあった」という具合に空間で認識しやすいんですね。

橋本:それに本には、大きさ、色、形、質感がある。

──必ずしもタイトルで覚えているわけでもない。装丁も大事な要素ですね。

橋本:このくらいのサイズでこういう色だったなとか、だいたいのイメージでね。

山本:みんな姿が違っているので、人を認識するのと近い感覚というか。手に持ったときの感覚の違いも、記憶を蘇らせるフックになっていると思います。

橋本:当然、内容に相応しい装丁にしているわけで。だから単に差異があればいいだけではなく、それらが統合されたかたちで記憶のなかに残っているんですよね。

山本:本や書棚と電子書籍やデジタルファイルは明らかに違うものだということが、ようやく認知されてきたという気がしています。最初のiPhoneが発売された時期にはまだ、デジタルで本が読めるようになったら紙はいらなくなるだろうという議論がされていたと記憶しています。

──当時は「デジタルか紙か」という議論がありましたね。今は電子書籍も広く普及しましたが、変化をどう受け止めていますか。

山本:それから15年ほど経って、本は依然なくなってはいない。もっとも、町から本屋さんはどんどん減っているし、本が売れる総数は減ってきているとも言いますね。とはいえ、本そのものがこの世からなくなるということはないと思います。そう思う理由は単純で、いまのところは他の道具で代替できない働きを持っているからです。楽観的すぎるかもしれないけど。

──書店が減っているとはいえ、小さい個人書店も増えている。

山本:そうなんですよね。そのお店ならではのセレクションなら、その場でしか味わえない空間になるし、その場に身を置くことではじめて得られる刺激や感覚があるのを知っている人は、足を運ぶわけですよね。

──将来的に本がなくなるだろうと考えたことはありますか?

橋本:ないですね。もちろん自分も電子書籍を買ってありがたく利用していますが、だからといって紙の本がなくなると心配したことはあまりないかな。

それは本への愛着といった理由ではなく、山本も話した通り、デジタルにフィットする脳の構造には、そう簡単に変化できない気がするので。100年、200年……当面はこのままなのではないでしょうか。

山本:だって、本のほうがどう考えても……

橋本:タイパがいいよね。パラパラめくったりしてランダムアクセスもできるし、圧倒的に速い。

山本:ちょっと補足すると、こういう話はついつい電子より紙のほうがいいと主張しているように受け取られてしまうこともあるのですが、そうではなくて、用途に応じて両方使えばよいわけです。

実際、私も自分にとって重要なものについては、本を複数に加えて電子書籍でも入手して、検索と拾い読みや部分的な確認は電子書籍やファイルで、腰を据えて書き込みしながら読むときには本で、という使い分けをしたりしています。

本は、役に立つ? 立たない?

──SNSやニュースなど、スマホを開けばいろんな情報に触れることができ、生成AIはいつでも知りたいことを教えてくれます。今の時代に、本を読むことはどのような意味があるでしょうか。

山本:メディア学者の佐藤卓己さんが、「本を読む最大の目的は、情報を得ることではなく、『考える時間を確保する』ということにある」と語っていらして、これは至言だと思います。本を読む間、文字から文字へ、行から行へと注意を向け、読みとった文章を材料にして考えや感情が動く。もちろん動画や電子書籍でも似たことはできます。

ただ、動画は話す人のペースで進むし、スマホやその他のデジタル環境は、広告やポップアップや各種アプリなどで注意が散漫になりがちなんですね。そこへもってくると、本は広告が行と行のあいだに割り込んできたりしないし、メッセージを受信したりもしない。自分のペースで読み進められる。そうした状態でものを考える時間を経験するのが読書という営みなんだ、というわけです。

──「書棚をつくる」の章に書かれていた「役に立つ? 立たない?」という話にも通じますね。ただ知りたくて読んできたことが、「状況との巡り合わせによって仕事に(も)なった」りすると。

山本:そうですね。ネットでパッと検索すれば知りたいことをすぐに確認できて便利。他方で、読書のほうは、そういう短期的な便利さのようなものは少ないかもしれない。今すぐ役に立つかわからないけれど、読みながら片時考えを巡らせる。自分の経験から言うと、そんなふうに読んだことは、そのつもりがなくても、状況や巡り合わせで思いがけず役に立っちゃうことも多い。

──役に立っちゃう(笑)。

山本:そう。ただ、これは事前に「きっとそうなりますよ」と約束はできないし、似たような経験がないと、なかなか信じてもらえないかもしれません。でも日頃から、なんだかわからないけどいろいろ読んでいるということが、いつかは役に立っちゃうんですよね。

例えば、ゲームをつくるとか、いまなら大学で哲学を教えたりしているのも、過去にあれこれ読んだ経験があってこそだったりして。そんなこともあって、役に立つか立たないかということを私自身はほとんど考えずに本とつきあっています。

橋本:やっぱり、物質的な存在として本が目に見えていたり、あるいは読んでいたりするのが、容易にクリエイティブな化学反応を起こせる環境だと思います。

山本:そうだね。たとえば、ネットの検索は便利なんだけど、見方を変えれば、検索しない限りは目に入らない。デジタルツールはけっこう意識的に使う面があるものね。

橋本:人間の脳はマルチタスクだから、意識していない関心事がバックグラウンドで動いている。だから、「本は呼びかける」と山本が著書に書いていたように、そのとき自分に必要な本が目に飛び込んできたりするんですよね。

山本:まさにブラウジング(閲覧)というか、頭のなかで寝かせたり働いたりしている何かと目に入ったものとが勝手に照合されて、「ああ、これこれ!」と発見が起きてしまう。自分で意識して見つけたというよりは、体がやってくれている。これは書棚の前に立ったり歩いたりするなによりの効能ですね。

本を読む習慣のない人を「本好き」にさせる方法

──本を全然読まない人も増えています。読む習慣がない人は、どうしたら読書を楽しめるようになると思いますか?

山本:これは私がゲームの専門学校で講師をしていたときの話ですけれど、ゲームの専門学校で学ぶ人たちは、ゲームをつくったり、遊んだりするのが好きな一方、本を読む習慣がない人も少なくありませんでした。ただ、ゲームをつくるにはアイデアや世界の見方、人間や歴史や技術への理解も必要だったりします。そうした材料を得るためにも、本を読むといいですよ、と最初の頃は話していました。

でも、そんな言い方ではみんな本を読むようにはならない。そう気がついてからは、教室で本を紹介するときに「読むといいよ」と勧めなくなりました。その代わり、自分がいかに面白かったかだけを伝えるんですね。なんなら「みなさんは無理に読まなくてもいいですよ」と言ったりもします(笑)。

すると面白いことに、後で「先生が紹介していた本を読んでみました」という人が必ず現れます。「でも難しすぎたので、別の本はないですか」「どう読んだらいいでしょう」と訊いてくれたらこっちのものです。

──同じ本の紹介でも、アプローチの仕方でそこまで反応が変わってくる。

山本:希望者を募って神保町を案内したこともありました。本代は出すから、それぞれ好きな本を何冊か買って、喫茶店でおしゃべりしようというふうに。

──レクリエーションみたいですね。

山本:これは本に限りませんが、知識のない状態で、いきなり膨大な選択肢の前に立たされると、麻痺してしまって選びようがない。でも、ちょっと様子のわかっている人が、押しつけがましくないかたちで目を向けるポイントなどを案内すると、自分でも選びたくなったりします。

「この書店は、映画の本を専門にしていて、こっちの店は理工系の本が集まっていて」なんて言いながら案内したあと、「気になる本を選んでみて」と、それ自体を遊びにしてしまう。しかも、自分のお財布は痛まないから、安心して参加できる。

橋本:先生のお財布は痛むけど。

山本:安いものですよ。その人たちが将来、本を買って読む人になるかもしれないと思えば。

──実際に効果はありましたか?

山本:あったと思います。自分で出会って自分で選んでみたという体験をすると、次から同じように試しやすいわけですね。楽しい世界があるということだけ、チラ見せする。ちょっと手間はかかりますが、本人が面白いと感じたら、あとは放っておいても自分で読むようになったりする。つまり、きっかけを提供するやり方です。

増え続ける本、「森の図書館」のこれから

──「森の図書館」という字面から、木陰に寝そべってみんなで本を読むみたいなほっこりしたムードかと思いきや、実際に著書を読むとまったく違っていました。

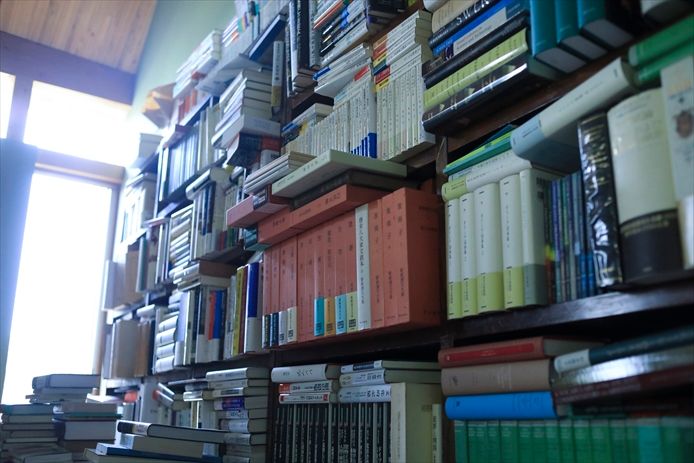

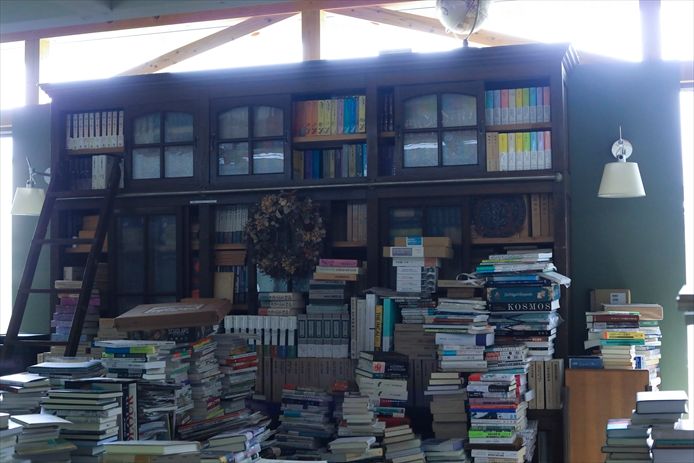

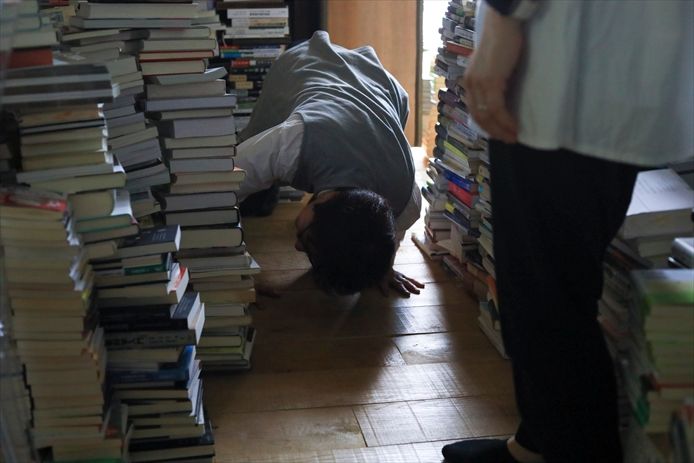

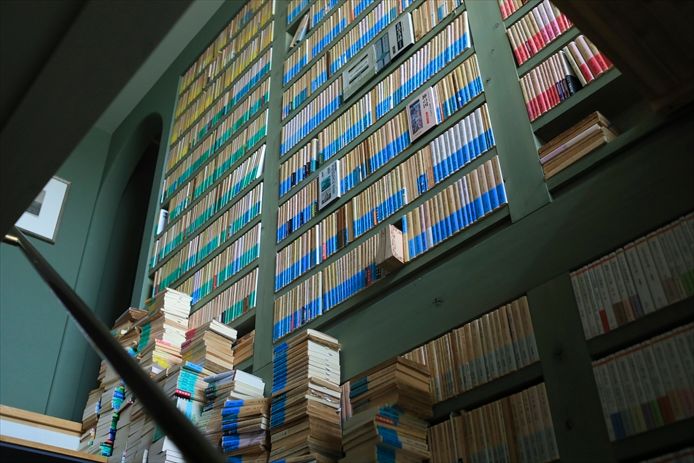

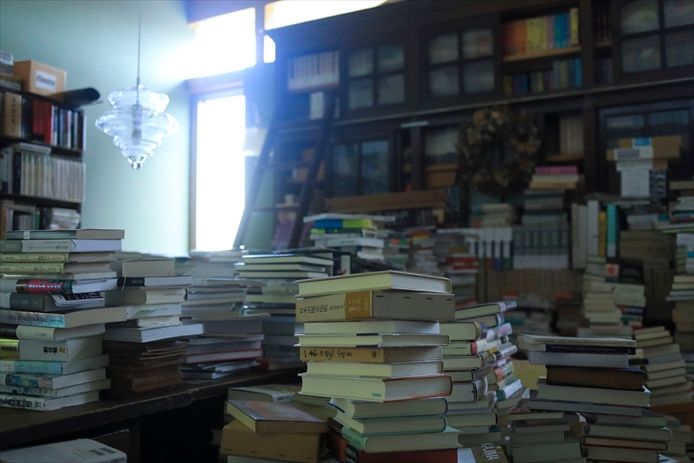

山本:拙著を読んだ人からも「思った以上に図書館だった」というコメントを頂戴することがあります。日々やってくる本を整理して、棚に収めて、仕事の必要に応じて棚を眺めたり、取り出して読んだりと、なんというのでしょう、ほっこりとはだいぶ違う取り組みかもしれません(笑)。

──九州大学から譲り受けたというこの重厚な書棚も、図書館らしさを醸し出していますよね。すごく幸運な出会いがあったと思うんですけども。

橋本:単に収蔵効率を上げるだけだったら他にやり方があったと思いますが、いわば知の殿堂として美しくあることが第一でしたから。知というのは、美とかなり近接しているものだと思っています。本って美しいものでしょう、本のある空間って美しく設えられるべきでしょう、と。

個人住宅でできることには限界がありますが、当初の方針としては、統御された美しさというのか、そういう方向に行きたかったんです。こうなってしまった以上、なんとも言えないんですけど(笑)。

山本:ご覧になってわかるように、見つけたいものが見つからない事態にもなっています。どうしようかなと言いながら、毎日増え続けていますけどね。

──どのくらいのペースで増えていますか?

山本:1年で約2500冊くらいでしょうか。5年で1万冊くらい増える勘定です。

橋本:それは君の本だけでしょ。

──ということは、橋本さんの分も合わせると……?

橋本:この増え方に恐れをなして最近買い控えてるので、私の本はあまり増えていないですね。それでもすでに溢れてきているから……そのうち山本さんが一発当てて、隣に書庫“塔”を建ててくれるでしょう!

──でも、その頃にはさらに増えていて、解決には至らないかもしれません。

橋本:空間の分だけ、ものは増えますからね。もし書庫“塔”が建ったら、集密書架にします。