いま、日本に花開きつつあるラテン語の種 ──村上寛『ラテン語の世界史』より

記事:筑摩書房

記事:筑摩書房

日本に、大学での古典語教育をもたらした最大の功労者が、1893年にお雇い外国人として来日し、東京帝国大学で教鞭を執ったラファエル・フォン・ケーベル(1848-1923年)です。

ケーベルの教え子であった田中秀央(1886-1974年)による『ラテン文法』(1915年)が日本語によるラテン語文法書の嚆矢で、以後何度も改訂が繰り返され、教科書として用いられました。

羅和辞典についてはイエズス会士のサルバトル・カンドー(1897-1955年)が1934年に『羅和辞典』(Lexicon Latino-Japonicum)を出版していますが、田中も1952年に『羅和辞典』(1952年、増補改訂版1966年、水谷智洋編集改訂版2009年)を編集、出版しており、今でもその後継版が定番として使われ続けています。

田中は『アエネイス』をはじめとした多くの作品の翻訳も行っており、多くの教え子を育てたことも含めて、日本に広くラテン語学習者を生み出すための土壌を作った偉大な開拓者と言えるでしょう。

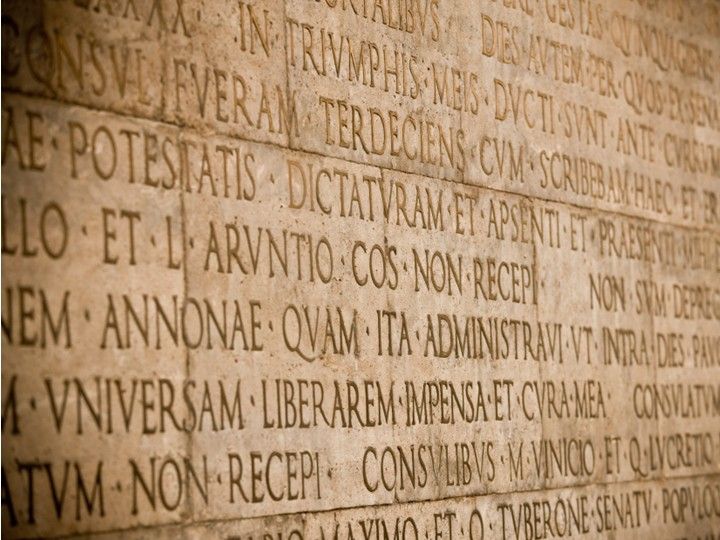

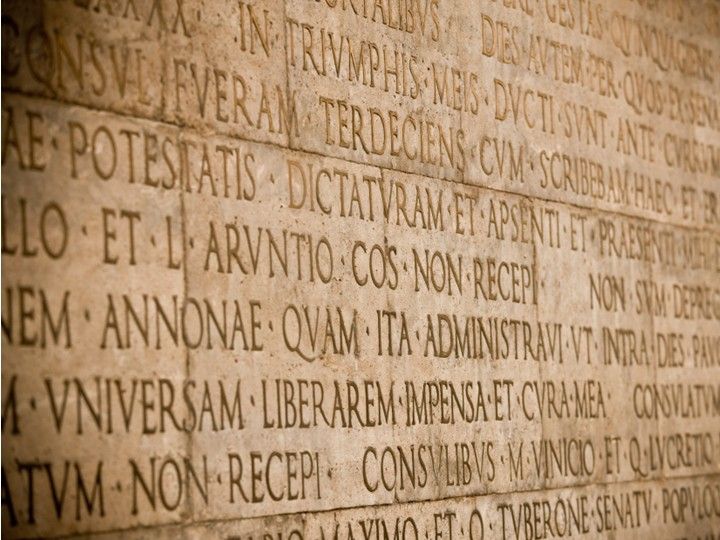

本書で見てきたように、大学とラテン語には深い関係がありました。日本でも国立大学は言うに及ばず、特にいわゆるミッション系の大学ではラテン語講座が開講されていることが多く、またそれらの大学構内にはしばしばラテン語を見ることができます。

ヨーロッパではボローニャ大学やオックスフォード大学をはじめ、さまざまな大学が校章やエンブレム、シンボルマークにラテン語をあしらっており、日本でも上智大学や立教大学などに見ることができます。

●ボローニャ大学:

ALMA MATER STUDIORUM(諸学の実り豊かな母)

●オックスフォード大学:

DOMINUS ILLUMINATIO MEA(主は私の光輝)

●上智大学:

L V(LUX VERITATIS)(真理の光)

●聖心女子大学:

UBI CARITAS, IBI DEUS/UNIVERSITAS TOKIENSIS A SACRO CORDE

(愛あるところ、神います/聖心による東京の大学)

●同志社大学:

VERITAS LIBERABIT VOS (真理はあなたたちを自由にする)

●立教大学:

PRO DEO ET PATRIA(神と祖国のために)

●関西学院大学:

SIGILLUM UNIVERSITATIS KANSAIENSIS MDCCCLXXXVI

(印章・関西大学・1886)

●慶應義塾大学:

CALAMUS GLADIO FORTIOR(ペンは剣よりも強し)

校章やエンブレム以外にラテン語で標語が掲げられていることも多く、東京女子大学の本館壁面には「QUAECUNQUE SUNT VERA(真実であるどんなことも)」、青山学院大学(相模原キャンパス)F棟には「SAL TERRAE LUX MUNDI(地の塩、世の光)」とそれぞれ刻まれています。

他にも、日本女子大学の図書館には「VERITAS VIA VITAE(真理はいのちの道)」、早稲田大学(中央図書館)の入り口には「QUAE SIT SAPIENTIA DISCE LEGENDO(知恵とは何であるか読むことによって学べ)」、清泉女子大学の図書館前には「OMNIS SAPIENTIA A DEO DOMINO EST(すべての知恵は主なる神による)」と、それぞれいかにも図書館にふさわしいことばを見ることができます。

立教大学の食堂入り口に刻まれている「APPETITUS RATIONI OBEDIENT(欲求は理性に従うべし)」はキケロ『義務論』(De officiis, 1. 102)の言葉ですが、掲げられている場所が場所だけに、ちょっとした遊び心を感じさせるものとなっています。

古典教養やキリスト教教育と不可分な関係にあるラテン語を学べる場所は大学に限りません。2024年現在、アテネ・フランセや日本各地の朝日カルチャーセンター、それにNHKカルチャー講座や学校法人北白川学園による山の学校などで対面およびオンラインの講座が開講されていますし、対面のみでは札幌道新文化センターや中日文化センター、オンライン専門としてはイタリア文化会館や瀬戸内古典語教室、それにNPO法人国立人文研究所によるKUNILABOなどで文法や講読などの授業が開講されています。

ラテン語の文法書、関連書もかなりの数が出版されています。現在、日本語で読める最も詳しいラテン語文法書は田中秀央の教え子である松平千秋と国原吉之助による『新ラテン文法』(1968年)ですが、大部なこともあり、大学やカルチャーセンターの教科書としては中山恒夫『標準ラテン文法』(1987年)や田中利光『ラテン語初歩』(1990 年、改訂版2002年)がよく用いられています。

文法書は他にも多く出版されていますが、独習用としては山下太郎『しっかり学ぶ初級ラテン語』(2013年)がおすすめです。

変わり種としては言語学習アプリのDuolingoでもラテン語を学ぶことができます。日本語には対応していないので英語ベースになってしまうこと、文法事項の説明がないので基礎的な文法知識がないとちんぷんかんぷんになってしまうこと、日常会話的なラテン語なので原典を読めるようになるわけではないことなどいろいろと問題がありますが、遊び感覚で触れてみるには良いのではないでしょうか。

個人的に、2010年頃からラテン語への興味が高まり、関連する書籍の出版も非常に増えている印象があります。ケーベル来日からおよそ100年を経て、日本にあらためて種蒔かれたラテン語がいよいよ花開きつつあるのかもしれません。

第1章 現代のラテン語

第2章 ラテン語の起源

第3章 古代末期までのラテン語

第4章 ラテン語とキリスト教

第5章 初期中世から盛期中世のラテン語

第6章 学校・教育のラテン語

第7章 イタリア・ルネサンスから現代へ

文法コラム

1:文字・発音/2:動詞/3:名詞/4:前置詞・人称代名詞/

5:形容詞/6:不定詞・命令法/7:修辞学・現在分詞

読書案内

人名・書名索引