「国語辞書一〇〇年」書評 日本語体系化の軌跡

評者: 田中貴子

/ 朝⽇新聞掲載:2010年07月25日

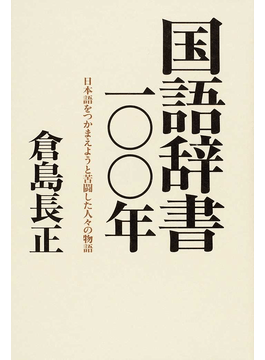

国語辞書一〇〇年 日本語をつかまえようと苦闘した人々の物語

著者:倉島 長正

出版社:おうふう

ジャンル:言語・語学・辞典

ISBN: 9784273036058

発売⽇:

サイズ: 20cm/222p

国語辞書一〇〇年 日本語をつかまえようと苦闘した人々の物語 倉島長正著

辞書とは引くものではなく、読むものである。芥川龍之介が大槻文彦の編纂(へんさん)になる『言海』を「読む」楽しみを語っていたことは有名で、これで「よく寝るから寝子(ねこ)」という「猫」の語源の解釈が、人々の知るところとなった。

『言海』に始まる近代国語辞書についての歴史の蘊蓄(うんちく)を知ることができる本書は、現代最も人口に膾炙(かいしゃ)している辞書『広辞苑』の誕生秘話にまで及ぶ。

日本語をどう整理し、配列し、意味づけるかは、辞書の大きな課題だった。それは、「日本語」の体系を構築するためには不可欠であり、近代における辞書の役割は日本語の体系化にあったといっても過言ではない。

時代相によって辞書に取り上げられる語彙(ごい)が異なる例もあげられ、「防空演習」は戦時中、「転向」は昭和初期の辞書に見えるという。「ズロース」が初期は「猿股」と解説されていたというのも楽しい発見である。

現代最大の辞書『日本国語大辞典』は第一版と第二版があるが、その比較に「愛する」と「欲張る」という語が使われているのは偶然か、それとも故意か? げに、辞書は人を映す鏡なり。

田中貴子(甲南大学教授)

*

おうふう・2625円