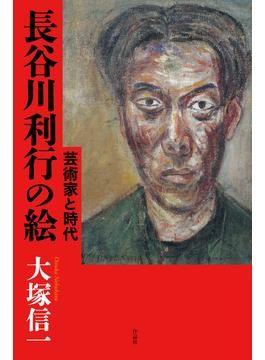

「長谷川利行の絵」書評 「それ自体が目的」天衣無縫の人

ISBN: 9784861827815

発売⽇: 2020/05/25

サイズ: 20cm/229,6p

長谷川利行の絵 芸術家と時代 [著]大塚信一

芸術家の創造は意識するしないにかかわらず、時代意識を反映させる。そんな時代に背を向けて、個人的な現実を通して社会的現実を超越してしまう画家がいた。私が産まれた昭和11年を前後して日本が戦争に向かっていくあの暗い時代に奇跡的に明るく美しい絵画を描き続けるアンビバレントな芸術家、長谷川利行がその人。

利行は社会の脱落者故に透徹した眼で、すでに自分は死んだ者として眺める透明な精神で、自らの生活環境を描く。彼はアカデミックな絵画教育を受けていないために画体を開花させ、誰もが恐れる天才を発揮した。その絵画的な存在は彼の天衣無縫の詩的精神の表現である。

そんな利行は若い画家の憧憬の的として「神様のような存在」だった。彼の前に対座するだけで救われるという霊的なアウラがあったようだ。同時に傍若無人の振る舞いに二人の利行を演じた。いつもボロ靴、ボロ外套(がいとう)、ボロ洋服、ドロドロの絵具にまみれながら、まるで描くことを放棄しているような作品を描き続けた。「ルンペンと街娼(がいしょう)の住む虐げられたる世界」に安らぎを得たのだろうか。

人生に目的がないように、絵にも目的がない。それ自体が目的であるという考えは私淑するニーチェの影響であろうか。「生きることは絵を描くこと以外の何物でもない」のだった。

利行は人生を全部受け入れようとするニーチェの運命愛(アモール・ファティ)が、彼の精神の骨格にあったように思われる。死に瀕した状態であってもありのままの自分の尊さを認める利行の姿を見ることができる。

利行の未完的な作品は描くことに飽きた、ある意味で創造の高みを見てしまって、孤高の領域に向かいつつあったように思えた。飽きた絵を飽きもせず、画家の業が、あの尋常ではない美しさが死を遠ざけ、死を近づけた。そこに高い霊性が宿っていたのだろうか。

◇

おおつか・のぶかず 1939年生まれ。岩波書店で「へるめす」編集長や社長を歴任。『山口昌男の手紙』など。