ISBN: 9784000245432

発売⽇: 2021/04/20

サイズ: 22cm/351,74p

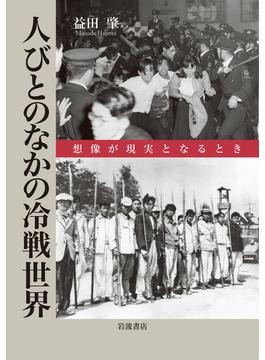

「人びとのなかの冷戦世界」 [著]益田肇

「どうして、一か八か奇襲攻撃をかけてみないのですか」「彼らがそうする前に」。1950年、米国のある高校生は、大統領宛ての手紙でこう訴えた。ソ連への先制攻撃を待望する。当時はこれが、ありふれた冷戦の世界観だ。

冷戦は誰が作ったのか。一般には、トルーマンやスターリン、毛沢東あたりが「正解」だろう。だが本書は、冒頭の高校生のような「普通の人びと」の恐怖の実感こそが、冷戦という「現実」を作り出したと、通説に異を唱える。

当初、冷戦とは、時代を画する指標ではなかった。その実在を誰もが疑わなくなる転機は、71年前の今頃始まった朝鮮戦争だった。

もっとも、この戦争にどこまで介入するか、米中双方で政策は二転三転する。決定を左右したのは、政府を突き上げる戦意の高揚という国内事情だった。トルーマンは選挙で弱腰と叩(たた)かれるのを恐れ、毛沢東は革命の失速を警戒した。

プロパガンダに焚(た)きつけられた「大衆感情」は、やがて制御できない大波となって、権力者を拘束する。国家と民衆の相互作用により、冷戦は凝固した。ホワイトハウスの内幕から上海の市井の噂(うわさ)話まで、膨大な史料で描き出す実像が、大国の首脳による攻防劇というエリート史観を明快に覆す。

既成の見方を離れると、同時期に世界で多発した「粛清」の意味も変わってくる。米国の赤狩り、日本のレッドパージ、中国の鎮圧反革命運動、台湾の白色テロ。いずれも従来は、冷戦の各地への波及と見なされてきた。では誰が暴力の餌食となったか。実際は第2次大戦後に新しい価値観を訴えた人々、物申す労働者、黒人の運動家、働く女性、同性愛者などだった。人々は、「アカ」や「反革命」のレッテルを貼って迫害を正当化する、体制の別を越えて作動した「社会戦争」の犠牲者だった。

迫害を支えたのも、多くは「普通の人びと」だった。秩序と調和を望み、戦後に台頭した異論を封殺する。この時、冷戦の大義名分が、「内部の敵」を炙(あぶ)り出す格好の道具に利用できた。通説とは逆に、各地の必要の総和として、冷戦は世界規模で維持された。

著者によるグローバル冷戦史の書き換えは、国際政治における民衆の存在を強く印象づける。しかし同時に、暴力の担い手でもあった民衆の、いわば冷戦責任を深く問いただす。権力対民衆という図式ではすまない歴史のリアリティーが、読む者に迫ってくる。

「社会戦争」の描写に、近年の「草の根保守」のバックラッシュが二重写しとなり、正直、ゾッとした。冷戦に隠されたいくつもの「戦争」と、私たちの日々の闘いが似ているとすれば、この歴史から学ばずにいてよいはずがない。

◇

ますだ・はじむ 1975年、大阪生まれ。シンガポール国立大准教授(東アジア近現代史、アメリカ外交史、グローバルな視野を持つ社会史)。立命館大を卒業後、新聞社勤務を経て渡米、コーネル大大学院で博士号。