ISBN: 9784065249956

発売⽇: 2021/10/27

サイズ: 20cm/173p

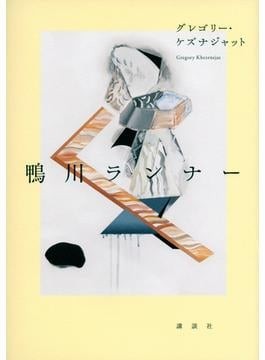

「鴨川ランナー」 [著]グレゴリー・ケズナジャット

外国語で一人称を使う時、何かを演じているような、白々しい気持ちになったことのある人は多いのではないだろうか。表題作、「鴨川ランナー」の主人公はその、カタカナで書かれた自分の名前への違和感に吸い込まれるように日本語を習得し、日本にやってきたアメリカ人だ。全編を貫く「きみ」という二人称には、主人公の「僕」にも「俺」にも「私」にもなれなさが表れている。

大学卒業後、日本で英語教師を始めた主人公だったが、本質的な会話のできない同僚、英語で話しかけてくる日本人、浅い文化論を披露する外国人教員たちにもうんざりし、本を読む時にだけ解放を感じている。

本書に収められたもう一つの短編「異言(タングズ)」には、外国人である自分に課せられた滑稽な役割に絶望した主人公からこんなモノローグが出てくる。「自分は中身のない容器に過ぎない」。人は自分で選んだ訳でもない母語を詰め込み、多かれ少なかれ言葉に頼って自己を形成していく。母語以外の言語を習得するということは、己を解体し、再構築することに似ている。

つまり海外に住むということは、自分自身が言葉によって成り立っている曖昧(あいまい)な存在であることを受け入れることなのかもしれない。しかし突き詰めれば、これは全ての人にとって重大な受容と言えるだろう。私たちは言語によって、己をある程度まとまった形に定義してしまう。複雑で、曖昧な存在であり続けることは苦しいからだ。だが言葉にするということは、言葉にできないものを削(そ)ぎ落とすということでもある。

しかし著者は、母語ではない日本語で本書を書くことにより、削ぎ落とされ、零(こぼ)れ落ちてしまう、言葉にできないものの輪郭を浮かび上がらせることに成功している。言葉とは、むしろ言葉では表せないものを表すために存在しているのだ。本書はそんな儚(はかな)く重々しい確信に、読者を導いてくれる。

◇

Gregory Khezrnejat 1984年、米国生まれ。法政大准教授。本書の表題作で21年、京都文学賞。