「パインと移民」書評 自律めざした人々の苦闘と誇り

ISBN: 9784787723048

発売⽇: 2024/03/11

サイズ: 19.5×3cm/360p

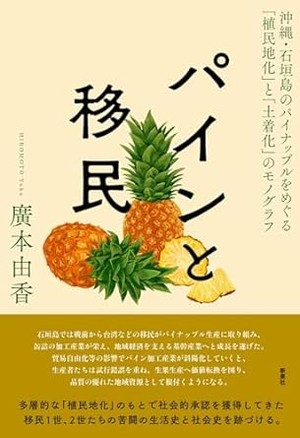

「パインと移民」 [著]廣本由香

なぜ、沖縄はパインの産地なのか。それは単に気候が温暖だからではない。パインを育て始めたのは、沖縄でも周辺にある石垣島の、農業に不向きな強酸性の大地を耕す移民たちだった。本書は長期の現地調査を通じて数十年にわたる「承認をめぐる闘争」を描く。

歴史的に、パインは植民地で移民労働者が生産する商品だった。石垣島も大日本帝国の下で従属的な地位に置かれ、台湾系移民が初期のパイン生産を担った。だが本書は、植民地化の圧力に抗(あらが)い、生産者としての自律を目指す「土着化」の動きを見出(みいだ)す。その鍵が土地への愛着だ。移民たちは現地住民に排斥され、戦後は外国人差別を受けつつ、荒地を開拓して缶詰の原料生産で成功した。

だが、このパイン産業も実際は本土の保護に依存し、宮古島などからの移民が生産を担う植民地型の農業だった。大量生産の中で匿名化された生産者たちは品質を軽視し、本土復帰後は輸入自由化で産業自体が壊滅する。ここで、新たな土着化の動きが生じた。一部の農家が生果の産地直送で活路を開いたのだ。パインしか育たない土地だからこそ、味はどこにも負けない。この信念に従って品種改良に取り組む農家を支えたのも、土地への愛着だった。顔の見える農家としての固有性を獲得した生産者たちは、仕事への責任感が強まり、行政からも高い評価を得る。石垣島に辿(たど)り着いた移民たちの苦闘の物語は、下の世代が社会的な承認を得て完結する。

本書は、沖縄への新たな視点を本土の読者に提供するだろう。沖縄といえば、差別を受け、補助金に依存した地域として描かれやすいが、本書の主人公たちは沖縄でも条件の不利な土地で、政府の振興策とは距離を取りながら生き残り、やがては地域の発展に尽くす。必要なのは「助けてあげよう」という態度ではなく、自らの仕事に誇りを持つ人々の自律の尊重なのだということを本書は教えてくれる。

◇

ひろもと・ゆか 福島大行政政策学類准教授(環境社会学、地域環境論)。共著に関礼子編『語り継ぐ経験の居場所』。