ジョン・クラッセンの挑戦

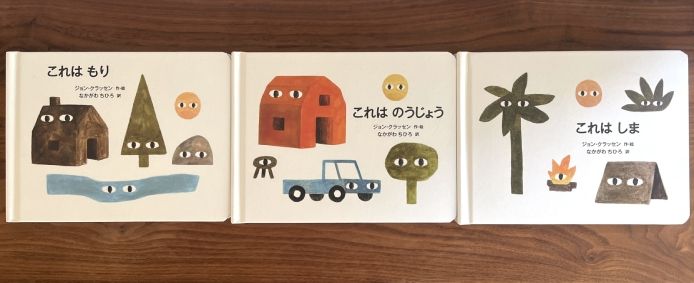

――日本でも『どこいったん』(長谷川義史訳、クレヨンハウス)や長編絵本『ドクロ』(柴田元幸訳、スイッチパブリッシング)など、独特の表現で人気のジョン・クラッセンさんが、はじめて小さな子向けのボードブックを作ったそうですね。

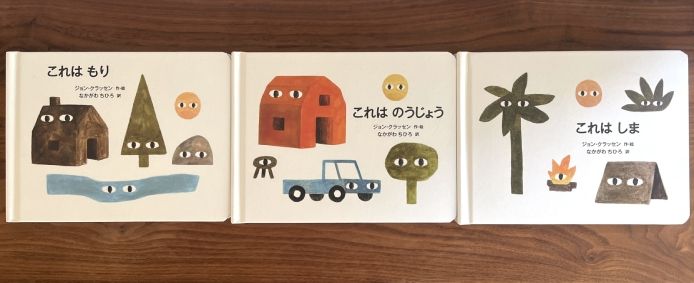

厚紙でできていて、端は丸くカットされ、あかちゃんがページをめくっても簡単に壊れない、「モノ」としての存在感がある素敵な絵本です。3冊は、世界同時発売なので、私も翻訳が終わってしばらくしてから完成品を手にとったのですが、ジョン・クラッセンさんが本気で小さな子ども向けのボードブックを作りたかったんだなと伝わってきます。

――3冊とも「これは きみの おひさま。おはよう、って のぼってきたよ。」から始まります。

「きみの」という言葉がポイントです。ただの「おひさま」ではなくて、「きみのおひさま」なんです。原文では「your sun(きみのおひさま)」「your forest(きみのもり)」「your island(きみのしま)」と「your」が繰り返されるので、英語圏では「Your Places シリーズ」と呼ばれています。

でも日本語では「きみの」をあまり繰り返すと逆に効果が失せてしまうので、あえて回数をへらして、かわりに「きみの場所」というニュアンスが伝わる親密な語りかけを心がけました。

独特の「目」とユーモア

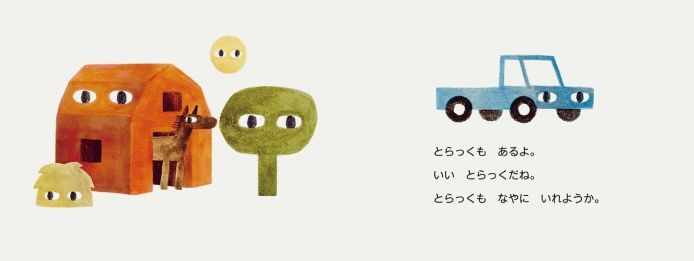

――木、石、焚き火など、すべてに目がついています。

ジョン・クラッセンといえば、この目! 大きな特徴ですよね。笑っちゃったのが「かわ」です。「いつでもおいしいみずがのめるよ」と書いてありますが、目のインパクトが強くて飲めそうにない……(笑)。ジョン・クラッセンの魅力は、このなんともいえないユーモアです。

私は、これまで彼が絵を描いた作品を3冊訳していますが、それらと比べると、この絵本の絵はまさにミニマリズム(最小限主義)だなと……。けっして多くはないシンプルな絵のすべてに目がついていて、というか、ほとんど目ばっかり!(笑)。発売後のインタビュー記事やエッセイを読むと、幼い子の興味を引きつける「目」を今回はとくに意識したみたいですね。

おもちゃで遊ぶような絵本

――木は「おひさまの したに あると いいね」。小さな家は「きの あいだに おこう」。ページをめくるたび3冊それぞれ、森・島・農場を構成するものが少しずつ増えていきます。

最初に原稿を見たとき、「これはおもちゃや積み木の世界だな」と思ったので、実際にテーブルにおもちゃを置いて、私も遊んでみました。

実はクラッセンさんは、子どもの頃にファジーフェルト(Fuzzy-Felt)でお母さんと遊んだ思い出から、この絵本を発想したそうです。ファジーフェルトは、イギリスの伝統的な布製のおもちゃで、フェルト布で作られた動物や人や植物などのピースを、台(ボード)に貼ったりはがしたりして遊ぶものです。

クラッセンにとってお母さんと遊んだ時間は、かけがえのないものだったのでしょう。左ページをボードに見立て、右ページのピースを次々に加えていく……ファジーフェルト遊びを再現したような構成になっていますよね。発売後のインタビューで「この本で、place(プレイス)をつくりたかったんだ」と言っています。

親子がどんなふうにもおしゃべりできるデザイン

――馬とトラックを「なやに いれようか」、ボートを「みずに うかべよう。ちゃんと ロープで つないでおこうね」など、文からも空間のイメージが広がりますね。

日本の子どもは農場や納屋になじみがないので、『これは のうじょう』はちょっと難しいかなと思ったのですけど、馬やトラックを納屋に入れる動きが読者の心をつかんだみたいで、2、3歳以上くらいの試し読みで一番人気がありました。

クラッセンは、もともとインタラクティブ(相互作用的)な玩具やゲームのデザインに関心があり、この絵本も、いろんな設定や会話を許容できるよう、あえて無表情に描いているそう。たとえば「木は、おひさまの下でうれしかったかな」「怒っているかも」「泣いてるよ」と、どんなふうに読んでもらっても構わないそうです。

――日本の作家、五味太郎さんの絵本からも影響も受けたとか……?

「The New York Times」への寄稿文で、五味太郎さんの名前を挙げていました。主人公も悪役もない、ストーリー性を排した世界観で、絵が一定の時間の中でグラフィックに展開していき、やわらかく着地するところに刺激を受けたみたいですよ。

太古のうたのようなおおらかな流れ

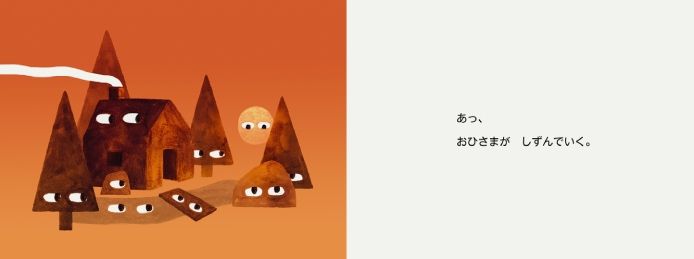

――おひさまは沈み、みんなは眠くなって、目をとじます。「みんな みんな ねむったよ。きみもおやすみ」「あしたは ここで なにをして あそぼうか」という語りかけで優しく終わります。

「太古のうた」みたいなおおらかな流れが、3冊すべての中心にある気がします。「これはきみのおひさまだよ」というのは、いわば、神話的な世界ですよね。おひさまがのぼったけど、きみが世界の中心だよ。さあ、どうする? きみの好きなように動かしていいんだよ、と……。最後「みんなも眠ったから、きみも眠ろう」というふうに締めくくるのは、あかちゃん絵本の王道ですけど、それ以上に“野太いもの”が、この作品には流れているような気がします。言葉以前、物語以前の、豊かな世界のようなもの。

クラッセンは3人の男の子のパパですが、こうも言っています。

「子どもに話しかけるのが知育にいいと言われるけど、実際のぼくは、まだ言葉を発する前の幼い子どもとの、黙っている時間が好きだ。じぶんが見ているものの状況や背景をほとんど理解せずに、ただ見つめているだけの子どもの隣で、ぼくも同じような気持ちで世界を眺めるのが好きなんだ」と。「それに、実は子どもになんて話しかけていいか、内心わからないのも真実だ。でもこういう本があると、『ねえ、動かしてごらん』とか『これはどんな気持ちなんだろうね』とか語りかけるきっかけになるから作ってよかったかな」と。

生の舞台に耐えうる言葉を、絵本に

――短い文なので翻訳自体は比較的スムーズでしたか?

訳を「さらっとできたんじゃないか」と思ってもらえれば大成功ですよ(笑)。短い文章は本当に難しいです。よかった、そこまで辿り着いたなあという感じがします。

日本語って、語尾の余韻が多彩な言語です。語り手との関係性や、言外の感情みたいなものが絶えず語尾に入ってくる。英語は同じ語彙やフレーズを繰り返すことで積み上がっていくリズムがあるのだけど、日本語で同じようにするとだんだんつまらなくなっていくようで。ちょっとずつ語尾や余韻を変えながらリズムを重ねたいと思いながら訳しました。

――やはりご苦労があったのですね。訳文がとても自然で、声に出して読むと口になじみます。

私は、翻訳者としては、劇団の座付き訳者からスタートしています。20代の頃、俳優の方々の台詞読み合わせに同席すると「こんなセリフじゃ読めない」と怒られたこともあります。ベテランの俳優さんは勝手にセリフを変えちゃうんですが、それが唸るほど上手かったり(笑)。芝居のテンポで日本語が交わされなければ、芝居自体が死んでしまう。そういうことを教えてもらいました。

あと短い間ですが、映画の吹き替え翻訳もやっていたことがあって。吹き替えは、俳優が一言ぽろっと言うために口を開けた数秒間に日本語を詰め込まないと、次のシーンにスムーズにつながらないんです。視聴者が立ち止まって考えなければ理解できない言葉は使えないし……。

そうした体験のすべてが、絵本の翻訳にとても役に立っています。なぜなら絵本も、人の声にのせて読むもので、子どもの読者は、おもに絵を目で追いながら、文章は耳で聞いているからです。忠実に訳して語数が増えると、絵と文のリズムが崩れてしまう。視覚的な美しさのためにも、絵と文の分量比は原作を尊重したいですね。とくに絵本の短い文章は詩のようなものなので、醸しだす空気までを伝えようとすると原文の直訳から離れざるを得なくなることが多い。どうしたら作品の核を日本語で再現できるかと、いつも悩みながら訳しています。

絵本を読むとき、⼦どもは頭の中で、⾔葉と絵の映像を回すのだと思います。読者⼀⼈ひとりが頭の中でオリジナルの時空間を回している。今⽇頭の中で⾒ている映像と、明⽇⾒ている映像は違うかも。絵本は⼀回⼀回読むたび、生(なま)の舞台を体験しているようなものですよね。いろんな人の声で語られるし。だからこそ⾔葉に⾊をつけすぎない。読者の頭の中で繰り返される、生の舞台に耐えうる命をもった⾔葉を探したいと思っています。