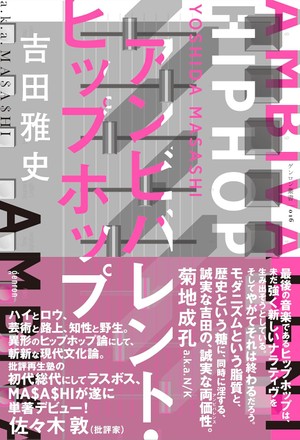

「アンビバレント・ヒップホップ」書評 アメリカの影を超え独自に深化

ISBN: 9784907188580

発売⽇: 2025/03/07

サイズ: 2.4×18.8cm/424p

「アンビバレント・ヒップホップ」 [著]吉田雅史

私がラップ音楽を聴きはじめたのは1980年代。アメリカで小学校に通っていた頃、友達が口ずさんでいた音楽に惹(ひ)かれ、その後も洋楽ばかり聴いてきた。今、息子も友人のふくだ君の影響でラップにはまっている。が、2020年代の若者らしく、彼らが聴いているのは日本のラップだ。

本書は、アメリカの影響を受けながら独自の発展を遂げてきた日本のヒップホップをテーマに、文学や哲学など様々な分野の理論を参照しつつ批評を試みる一冊である。タイトルの「アンビバレント・ヒップホップ」は、「日本語ラップ」という呼称そのものに、アメリカのラップを起源としながらも、そこから独立したジャンルとして立ち上がろうとする「ねじれ」があることを示している。

例えば、音楽への言葉の乗せ方を意味する「フロウ」。著者によれば、日本語の発音構造を解体しつつ、英語との境界を限りなく曖昧(あいまい)にするアプローチがこれまで探究されてきた。しかし千葉雄喜が、KOHH名義で発表した楽曲において、黎明(れいめい)期のラップを復活させつつも、見事なフロウのアップデートによって日本語のみで完結する表現に昇華させたという。

日本語ラップのオリジナリティに関する考察では、2010年代のアメリカで台頭したエモラップを日本流に解釈した例として舐達麻(なめだるま)をあげる。〈バール買いに行かせたイマフジ/仕事バックれたタカハシ/借りに行かせた武富士〉というリリックが伝える若者の個人的で重い現実。加えて、ぶっきらぼうな地声が本物であることを担保する。さらに独特のビートがアメリカとは異なる方法論を確立し、日本のリスナーに響いたと分析する。

深化する日本のヒップホップ・シーン。しかし真正面から日本語ラップを批評する書はまだ少ない。本書の試みは、日本のヒップホップ文化の地平を広げる意義がある。今後、フィメールラッパー論など、批評シーンの活性化にも期待。

◇

よしだ・まさし 1975年生まれ。批評家、ビートメイカー、MC。著書に『ラップは何を映しているのか』(共著)など。