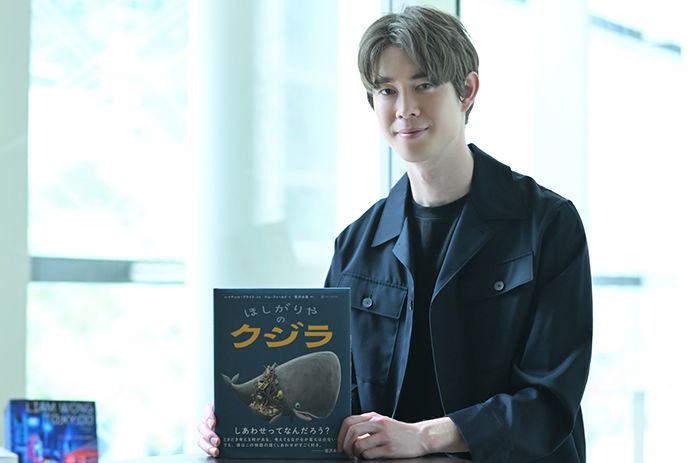

かつて夢みた翻訳の仕事に初挑戦

――本作は、主人公のクジラ、ハンフリーが広い海の底で自分の心を満たすものを探して冒険する物語。宮沢さんにとっては初めての翻訳となりましたが、依頼されたときはどんなお気持ちでしたか。

今は俳優の仕事をしていますが、アメリカに留学した経験もあり、日本語と英語、二つの言語を学んできたので、通訳や翻訳家の道を考えたこともありました。なので、今回のお話をいただき、自分がその時進まなかった道を経験できるので、ぜひやりたいと強く思いました。

――レイチェルさんの前作『ライオンのこころ』をはじめとするシリーズの翻訳は、女優の安藤サクラさんが担当されましたが、ご自身が翻訳するにあたって、心がけたことはありますか。

安藤さんが翻訳された作品も拝読し、参考にさせていただいたところもあります。今作と前作を比較してみると、わりと内容に違いがあるなという印象を受けました。これまでの作品はシンプルなワードや表現が続くことがあるのですが、今作は言葉が塊で出てくるところがあって小説を読んでいるような感覚になるんです。そこが面白いなと感じました。

読み返す度に印象が変わった

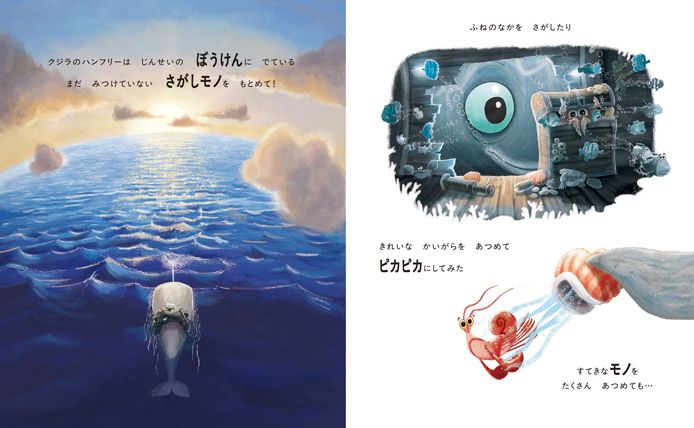

――自分を満たしてくれる完璧なモノを探す旅に出たハンフリーは、行く先々でいろいろなモノを集めます。どんなにたくさん集めても満足できず、集めれば集めるほど、ひとりぼっちの寂しさを感じてしまうハンフリーですが、本作のどんなところに惹かれましたか。

原作を初めて読んだ時、子どもはもちろん、大人にも伝わってくるものがたくさんあるなと感じましたし、絵本にしてはやや難易度が高いなという印象も受けました。僕がイメージしていた絵本は、もう少し字が少なく表現もシンプルなものだったのですが、レイチェルさんの原作はわりと難しい言葉や表現を使っているんです。リズミカルな言葉で表現し、絵と魅力的にリンクしている要素がたくさんあったので、言葉は難しいけれど響いてくるものがありました。

――ストーリーがしっかりあるので、短編を一作読んだ感覚になりました。

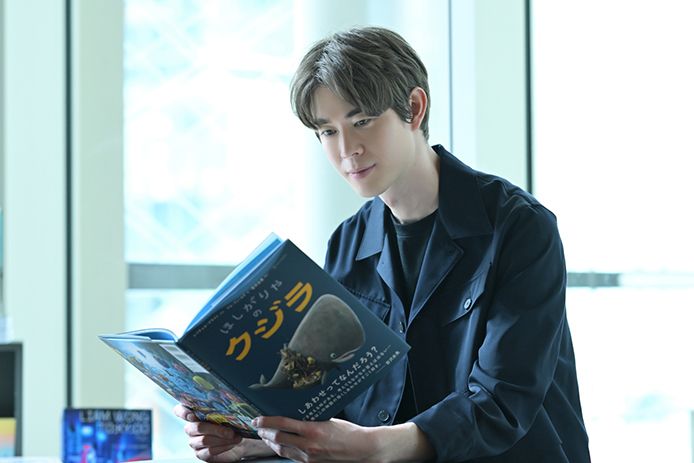

原作も自分が翻訳したものも何十回も読んだのですが、その度に印象や伝わってくるものが変わったんです。それは自分が翻訳に使う言葉が変わっているということもありますが、最初に読んだ時は気づかなかった要素が後から分かることもあって、何回読んでも飽きないし、新しい発見もあるんですよね。

この絵本を読むのは、まだ知識も少ない幼い子が多いと思うのですが、やさしい言葉を使うのではなく、あえてちょっと難しいお題をあげて、その子の持っているポテンシャルを信じて描いているなという印象を受けました。今3、4歳のお子さんが1、2年後にまたこの作品を読んだ時に感じることって、きっと全然違うと思うんです。その子の成長とともに寄り添ってくれる作品だなと感じました。

――翻訳をしてみて気づいたことや、ご自身で工夫されたところはありますか。

原作に出てくる言葉の中には、僕もあまり使ったことのないような難しい単語もあって、その言葉に変わる日本語が意外と見つからなかったのは少し苦労しました。でも、レイチェルさんがどういう思いでこのシチュエーションを伝えたいのか、その思いを表現できるのはこの言葉しかないなと思ったので、なるべくそのニュアンスを変えないように心がけました。

直訳をすると日本語も難しくなってしまうので、最初にAとBの2パターンを作ったんです。Aは多少言葉が難しくても、原作のニュアンスを残したまま翻訳するバージョン。Bは、内容をベースにしつつ、想像力がふくらむような言葉で紡いでいくパターンを作ってみました。

ただ直訳するだけなら、AIや翻訳機能を使うほうが正しいし、正確なのかもしれないですが、僕がこの作品の翻訳を担当することの意味を考えた時、読んでくれる子どもの想像力がふくらんで、レイチェルさんの作品に対する思いを自分の言葉で伝えたいと思い、Bプランのほうで進めました。

涙を流すまでがいちばん苦しい

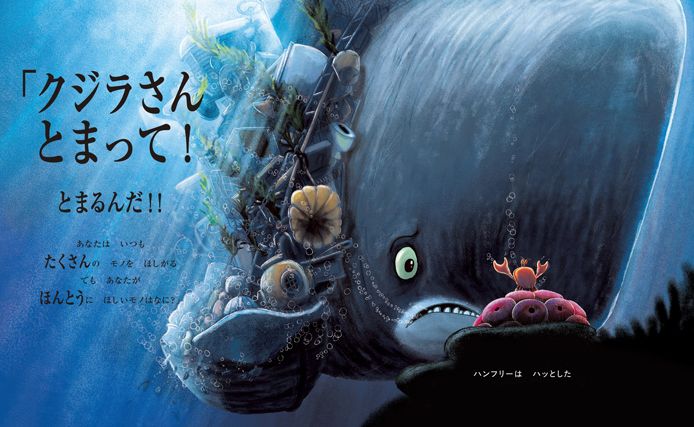

――たくさんのモノを手に入れても心は満たされないまま。そんなハンフリーに、カニのクリスタルが「あなたがほんとうにほしいモノはなに?」と問いかけ、「なみだがあふれそうになりながらいった」という一文は、思わず泣きそうになりました。

「涙を流さない」というのが、ハンフリーの力強いところですよね。以前、イギリスで演技のワークショップに参加した時の先生が「泣き芝居でいちばん人に伝わるのは、涙がこぼれるまでの時間。その人の葛藤や心の中で何が起こっているかを想像することが大事だ」とおっしゃっていたんです。

きっとハンフリーも心の中でたくさんの葛藤があったけど、クリスタルから問いかけられて「今まで自分が探し求めていたものは何だったんだろう?」と、それまでの目標が一気に崩れた瞬間であり、それを表現しているシーンだなと思います。

人間も、悲しみや怒りをこらえているときがいちばん苦しいと思うんです。涙を流すことは簡単で、いかにそれを我慢するかが、苦しくてつらい。それをレイチェルさんが見事に英語で表現されていたので、そのエネルギーを落とさないように僕も言葉を選びました。

翻訳しながら気づいた「自分にとって本当に大事なもの」

――そのほかに、印象に残っているセリフやシーンはありますか。

セリフやシーンというよりも「身近にあるものの大切さに気づけるか」という作品のテーマはとても響きました。今はモノに執着する人が多いですよね。僕自身もそういうこところがあるのですが、自分が持っていないものや、新しいもの、貴重なものを必要以上に求めてしまって、本当に大事なものを見落としているような気がしています。

僕も翻訳しながら気づくことが多く、この作品をきっかけに断捨離を始めたんです。1日1個不要なものを処分したり、誰かにあげたりして。ものが減ると気持ちもスッキリして、自分が今まで大切にしてきたものの魅力にまた気づくことができたし、「自分にとって本当に必要なものは何なんだろう」と考えるようになりました。

大人になっても絵本の出番はきっとある

――宮沢さんの思い出の絵本を教えてください。

僕が子どものころは、今と違ってタブレットやスマートフォンがなかったので、本ばかり読んでいました。中でも『はらぺこあおむし』などの代表作があるエリック・カールさんの作品が大好きで、ひととおり読みました。実家には、当時僕が読んでいた絵本や読み聞かせしてもらった本がいまだに並んでいるんです。きっと親のほうが僕以上に思い入れがあるのでしょうね。

僕も昨年子どもが生まれたので、自分が昔読んだ絵本を改めて読むこともあるのですが、「いつから自分はこんなに素直じゃなくなったんだろう」と思うんです。物語がストレートに綴られていて、出来事一つひとつに対して、泣いたり喜んだりといったリアクションを素直にできる。そういう感覚を引き出してくれる絵本の力に、最近気づきました。

――大人になってから気づくことや、ハッとさせられる言葉が絵本には多いですよね。

これは僕の願望なのですが、絵本は処分せずに、できればずっと手元に置いておいてほしいなと思うんです。大人になってからも絵本の出番は必ずあると思うし、自分が初めて読んだ本や小さい頃に好きだった本のことは、ずっと覚えていると思うんです。少なからず人生に影響を及ぼすと思うので、「もしかしたらこの本が誰かにとっての初めての本になるかもしれない」という思いを心に置きながら今作の翻訳をしていました。

――以前、映画「騙し絵の牙」で取材した際『The Great Gatsby(グレート・ギャツビー)』をおすすめしていただきましたが、最近読んで印象に残っている一冊を教えてください。

駒沢敏器さんの『地球を抱いて眠る』(NTT出版/小学館文庫)を読んで、感銘を受けました。駒沢さんが世界中を旅して経験されたことや感じたことなどを書かれているのですが、文明から離れた自然の中で暮らしている民族の方々との出会いや生活は、都会で暮らしている僕からするとちょっと憧れるところもあって、自然との共存を考えさせられました。世界中を旅して、冒険したくなるような一冊です。