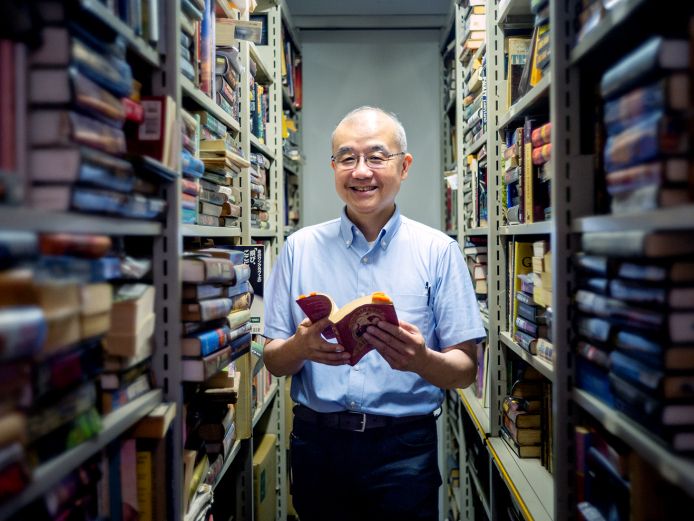

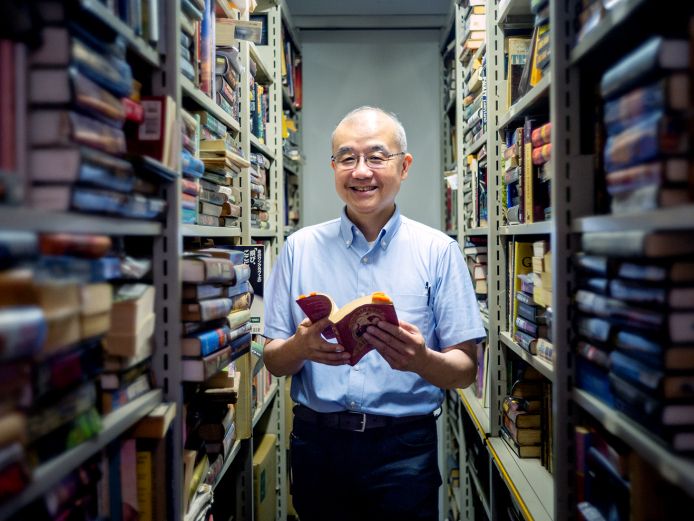

小林昌樹さん「立ち読みの歴史」インタビュー 知らない本にぶち当たる

「『立ち読みの歴史』を立ち読みする人がいる、こんなに愉快なことがあるだろうか?」。書店でこんな「まえがき」を読み、ほくそ笑む著者の顔が思い浮かんだ。

江戸時代の本屋は、本を陳列しない「座売り」で、欲しい本を店員に出してもらう仕組みだった。やがて「陳列販売」に転じるのはいつなのか。書店主が立ち読み客をハタキで追い払うマンガの場面の起源は――。未解明の点が多い立ち読みの歴史を、自ら問いを発し、壁にぶつかりながらも、あらゆる資料を頼りに答えをたぐり寄せていく。

大いなる探究力と好奇心は前職で培われた。

大卒で入った国立国会図書館では、分類係を経て、レファレンス(調べ物相談)担当を15年務めた。あらゆる出版物が集まる国内最高峰の図書館で、どの資料をどう駆使すれば来館者の知りたいことにたどり着けるのか。幅広い疑問に日替わりで向き合った。

「人の調べものにお付き合いするうちに面白くなって。自分が知りたいことを調べたら、すごいことになると思ったんです」。4年前に退職し、研究誌「近代出版研究」を創刊。秘伝の奥義を惜しみなく書いた前著『調べる技術』(皓星〈こうせい〉社)は3万部超のベストセラーになった。

だが、百科事典を引いても「立ち読み」の項目は見当たらない。近代出版史を読者の目線でたどることができれば、本や読書環境がいかに誕生したかを明らかにできるのでは。それが執筆のきっかけだ。

「自分が面白いと思わない事柄でも、調べる過程は推理小説みたいに面白い。探偵になったような気分になれる」

書店が減り、ネットで本を注文すれば、翌日には届く時代になった。それでも書店を回遊することで得られる効用は代えがたいと考える。

「立ち読みでこそ自分の知らない、思いもよらない文献にぶち当たることができる。見たことも聞いたこともない本はネット検索では見つけにくい。古いものを抱える図書館に対し、自分が面白いと思える新しい主題に接触できるのは、実は本屋がいいんです」 (文・伊藤宏樹 写真・篠田英美)=朝日新聞2025年6月28日掲載