ISBN: 9784865280685

発売⽇:

サイズ: 19cm/333p

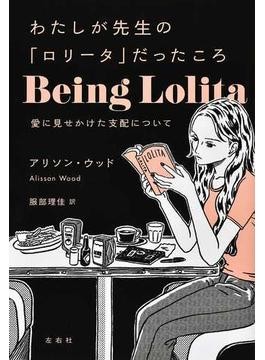

『わたしが先生の「ロリータ」だったころ』 [著]アリソン・ウッド

少女マンガの世界には、かわいいヒロインがかっこいい担任教師と恋に落ちる話が結構ある。それが読者の胸を大いにときめかせているわけだが、このノンフィクションを読めばいかに危険なファンタジーであるかがわかるだろう。

舞台はアメリカ。アリソンは高校最後の学年であるシニアとなったが、周囲と馴染(なじ)めず孤独を持て余している。しかし、そんな彼女に文才があると気づいた教員が、文学に造詣(ぞうけい)の深いノース先生を紹介してくれたことで、事態は一変。自分の才能を伸ばそうとしてくれる人が現れたのだ。しかもノース先生は、いつも女子生徒に取り囲まれているようなモテ男。アリソンも、彼と握手しただけで「まるで電流でも流れたかのように、わたしのなかのすべてが生き生きと躍動しはじめた」と語る。教員をやっている身としては、この時点で身構えてしまう。この男、なんか危ない。

やがてふたりはプラトニックな恋人関係へと発展する。アリソンからすれば自然な流れでも、大人が見ればいかに狡猾(こうかつ)で周到かがわかる。愛読書がナボコフの『ロリータ』で、作品の世界観を都合よく解釈し自分たちの関係に重ねているのも不気味だ。でも、アリソンは彼のそばを離れない。孤独なアリソンには、これがどんなに歪(ゆが)んだ関係か、客観視することなどできなかったのだ。愛の名を借りた支配が容赦なくアリソンを縛り付けていく。下着から進学先の大学まで、全てが彼の趣味に染まる。大学に入り物理的距離ができたことで先生との関係は終わったけれど、心に受けた傷はむしろそこから大きく開いていくことになった。

いま大学で創作講座を受け持つアリソンは『ロリータ』を必ず講読するという。「わたしは『ロリータ』を、自分が教えてもらいたかったように教えている」という言葉は本当に重い。トラウマから逃げずに向き合った労作である。気合を入れて読んで欲しい。

◇

Alisson Wood 作家。ニューヨーク大で創作を教え、ニューヨーク・タイムズなど米紙誌に寄稿。