初めての猫との思い出を絵本に

―― 長谷川さんには、幼き日のご自身が登場する自伝的絵本のシリーズ(いずれも講談社)があります。『てんごくのおとうちゃん』で小学1年生のときに亡くなった父との思い出、『おかあちゃんがつくったる』で明るくたくましい母の姿、『おおにしせんせい』で絵を描くことの楽しさや喜びを教えてくれた先生のことを描いていますが、今回『ミーコ』では、初めて飼った猫のことを描かれました。何かきっかけがあったのですか。

10年ほど前に、京都の美術館「えき」KYOTOで、大きな展覧会をさせていただいたんです。そこで猫のタブローを展示してたんですけど、それを見た編集者さんから「長谷川さん、猫の絵本、描いてみませんか」と持ちかけていただきました。

実は僕、子どものときは家に猫がずっと途切れることなくおったんですね。だから、犬か猫どっちが好きやって聞かれたら、どっちかと言うと猫が好きなんです。「猫の思い出は?」と聞かれて一番に思い出したのは、最初に飼った猫のことやったんで、それを絵本で描くことにしました。

―― ミーコとの出会いは小学2年生のとき。ご近所さんからもらってきた猫でした。

近所に猫が生まれたって聞いて、姉と見に行ったんですよ。昔って、飼い猫が赤ちゃん産んだらご近所さんにもらってもらうみたいな、そんな感じやったでしょう。それで、そのままもらってきたんです。母も生き物が好きやったんで、子どもが勝手に猫や犬を拾ってきて、家に帰って「うちでは飼えません」って怒られるみたいな話をよく聞くけど、そんなんは全然なくて。すぐ飼いましょうとなりました。

すごいかわいらしい子でね。4匹ぐらい生まれて、その中で一番の器量よしだったんですよ。ミーコっていう名前は、姉がつけたんやろか。猫っていえばミーコとかタマとかシロとか、そんなんばっかりやったから、何も考えずにつけたと思います(笑)。当時はキャットフードがやっと出始めたか、まだ出始めてなかったかの時代なので、ごはんにかつお節かけた“ねこまんま”をあげてましたね。かけたらあかんのにお醤油とかかけて。

小さくか弱いけれど、精一杯生きている

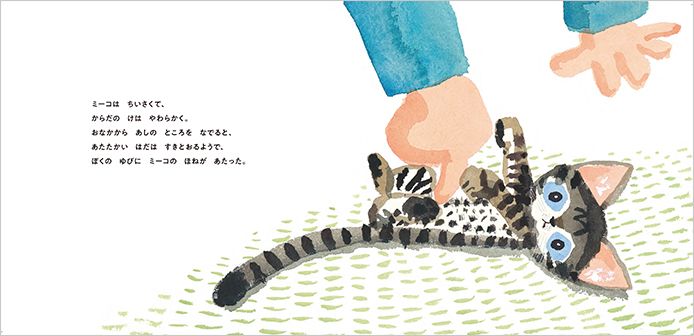

―― 初めてミーコを触ったときのことを「ミーコは ちいさくて からだの けは やわらかく。おなかから あしの ところを なでると あたたかい はだは すきとおるようで、ぼくの ゆびに ミーコの ほねが あたった」と表現されています。小さな、か弱い命であることが、絵からも文からも伝わってきます。

初めて触ったときのことは、今もよく覚えてますね。生まれたての子猫やったんで、おなかの辺りの皮が薄くて、骨や内臓にすぐ触れるような感じで。背中みたいにいっぱい毛が生えてなくて、うっすら産毛が生えてて、あったかくて……触ったら壊れそうなくらい、華奢な体つきをしていました。

ほんまに小さかったんで、描くのが難しかったですね。ミーコはキジトラでしたから、小さい上に柄が細かくて大変やった。もっとはっきりした柄の猫にすれば描きやすいんですけど、なんでこの絵本を描くかっていったら、やっぱりミーコのためなので、嘘は描きたくなくて。写真とかは残ってなかったので、記憶とキジトラ猫の資料を頼りに描いていきました。

―― 小さくか弱いミーコですが、唯一中盤の1場面で、力強い姿を見ることができます。

よその猫はみんな外で元気に走り回ってるのに、ミーコは体が弱いから、ほとんと家でじーっとしてて、外にも出てこられないんですね。

でもある日突然、庭の塀を登り始めたことがあったんです。近所の猫が先によじ登って遊んでて、それを見て登りだしたんですけど、今までそんな活発な動きをしたことがなかったから、すごいびっくりして。体力もないからうまく登れないんですけど、必死によじ登るんです。

その姿を見て、子ども心にミーコの意地のようなものを感じました。自分だって元気な猫と同じように遊びたいんだ、やればできるんだっていうのを示しているように見えたんですよ。細い体で一生懸命登る姿がまた切なくて、がんばれミーコ、と応援したくなりました。この絵本の中で一番描きたかった場面です。ミーコだって精一杯生きてたんやっていうところを、力強く描きました。

歯がゆくて、やるせなくて

―― 後半の秋祭りのシーンでは、かわいいミーコを親戚のみんなに自慢したいのに、うまくいかず腹を立ててしまう、複雑な心境も描いています。

太鼓台っていう大好きな秋のお祭りがあって、毎年その日は祭りのあと親戚の家に集まってたんですね。そのお祭りにミーコを抱いて連れて行きました。純粋に、ミーコにそのお祭りを見せてやりたいという気持ちもあったんですけど、それ以上に、親戚のみんなにミーコを自慢したいっていう気持ちがあったんやと思います。ミーコはもう僕の中では身内やったんで、みんなにかわいらしいなあって言ってほしくて。

でもミーコは、太鼓が鳴り響く大きな音にびっくりして、ふにゃふにゃ……と腰を抜かしてしまって。せっかく連れてきたのに情けない姿しか見せられなくて、もう歯がゆくて歯がゆくて。少年の僕としては、ものすごく切ない出来事でした。

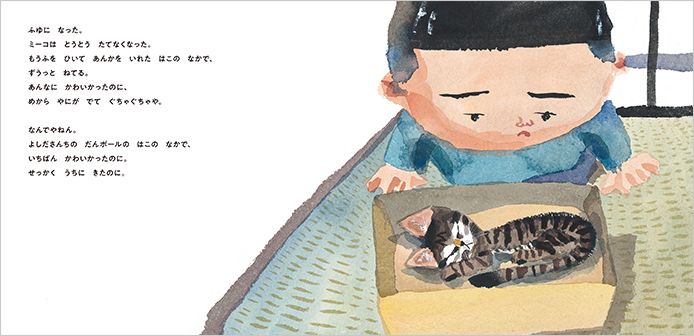

―― ミーコはだんだん弱っていって、冬になるととうとう立てなくなってしまいます。そして、家に来て1年もたたないうちに別れが訪れました。

亡くなった瞬間のことは、実際にはあまりはっきりは覚えてないんです。母親が泣いていたのを見て、びっくりしたのは記憶してますね。母の涙を見たのは、父親が亡くなったとき以来だったので。僕も泣いてたと思うけど、その描写はあまりに悲しいので入れませんでした。

この絵本はどうやって終わったらいいのかすごく悩んで、編集者さんと何回もやりとりしました。違うシーンを入れてみたり、入れ替えてみたり、全然違う終わり方をしてみたりと二転三転したんですけど、最終的に、最後の見開きに元気やったときのミーコの、かわいい姿をいっぱい描くことにしました。

どうしようもないことってあるじゃないですか。命なんてほんま、どうしようもないことですからね。もっと生きさせてあげたかったし、本人も生きたかっただろうし、でもどうしようもなくて……。ほんと「なんでやねん」って、それしか出てこないですよ。「なんでやねん。あほのミーコ」って。「あほ」っていうのはもちろん、言葉通りの「あほ」ではなくて、愛情を込めた「あほ」なんですけど。

うちに来てくれてありがとうって気持ちもあるんやけど、まだその時点ではそこまで言えないんですよね。今なら言えるけど。切なくてどうしようもない、でも受け入れないと仕方がないみたいな、そんなやるせない思いを描きました。

筆を抑えて、引いて描く

―― 自伝的絵本シリーズの他の3冊よりは、ぐっと小さい判型です。

ミーコのかわいらしいところを出すには、大きな判型ではないなぁと思ったんですよね。絵もいつもより筆を抑えて、あまり描き込まないよう、引いて描くことを意識しました。その方がミーコらしさが出せるかなと思って。ほっとくとこってりした絵になってしまうんで、あかんあかん、描き過ぎてはいけない、引かねば……と思って、何回も描き直しました。徐々に弱っていって、毛並みに艶がなくなっていく感じとかも、表現が難しかったですね。

―― 50数年ぶりに絵本の中でミーコと再会されて、どんなお気持ちでしたか。

悲しいだけやったら描いてなかったから……ただ亡くなってかわいそう、じゃなくて、何十年も前の、小さな一匹の儚い猫の命のことなんですけど、精一杯生きてたってところを描きたかったんですよね。描いてあげられて、ほんまによかったなと思います。実は、母と姉にはまだこの絵本を見せてないんで、今度見せてあげようかなと。覚えてるといいなぁ。

―― 今は何か飼っているんですか。

結婚して子どもが生まれてから、子どもが犬を飼いたいって言ったんで、犬を飼ってきました。でも3年ほど前に犬が亡くなって、うちの奥さんがもう飼いたくない、あの犬だけがいいって言うので、今はいなくて。僕としては、猫飼いたいなぁと思ってるんですけどね。