コロナで渡航できなくなりYouTuberに

――YouTubeを入り口に原さんを知る人が多いと思います。原さんの仕事はどのようなものなのでしょうか?

YouTubeでの発信は「フリーランス国際協力師」として働く中での、一つの方法です。国際協力師は、2005年頃に国際協力の活動家で医師の山本敏晴さんが「国際協力を職業として持続的にやっていけるように」と提唱した概念です。国際協力師のほとんどは、NGOや国際協力機構(JICA)などの組織に属しているのですが、私はフリーランスという働き方を選んでいます。

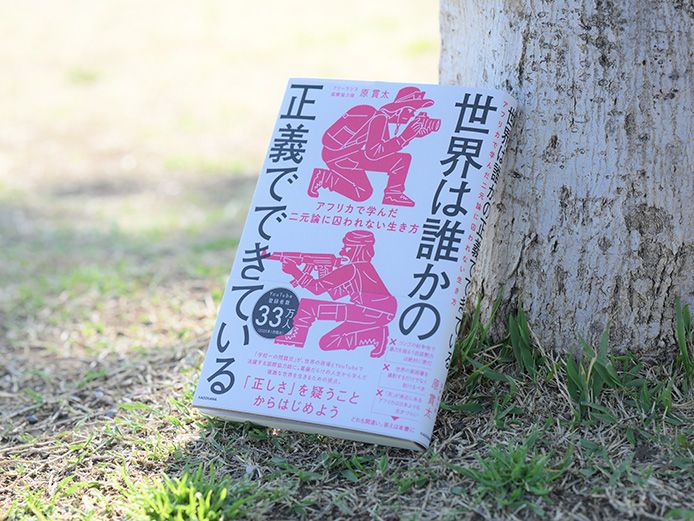

具体的な活動内容としては、YouTubeや書籍、講演やオンラインサロンなどを通じた、アフリカをはじめとしたいわゆる途上国の現状についての情報発信や、スタディツアーなどのイベント運営、そして現地での活動資金集めなどをしています。色々な手段を通じて、国際協力の裾野を広げたいと思っています。

――現地で活動している個人や組織への取材などもしています。ふだんは海外にいることが多いのでしょうか?

そうですね。私は現場に直接足を運ぶことが多く、この取材をオンラインで受けている今は、活動拠点の一つでもあるウガンダ共和国の首都、カンパラの日本食レストランにいます。アフリカは「発展途上で貧しい」というイメージが先行しがちですが、実はそうではない側面も多く持っていて、特にカンパラは最も活気のある都市の一つです。しかし車で10時間ほど走って半乾燥地帯に属する地域に行ってみると、そこには深刻な飢餓などが現在進行形で起きているのも事実で、この溝を埋めていく必要があります。

――2019年に現在の仕事をはじめたそうですね。海外渡航が困難になったコロナ禍の期間は、どのような活動を?

2019年には、現地での手洗い指導やゴミ拾いを通じた公衆衛生の啓発、現地の素材で作れる生理用ナプキンの作成やレクチャーなどをしていました。その最中に起きた新型コロナウイルスの急速な感染拡大で、悩んだ末に日本に一時帰国することを決めました。外出自粛の期間が続く中、「どうにか国際協力に資する活動をしたい」と思い、YouTubeでの発信を始めました。

サムネイルやタイトルなどを工夫したり、動画編集にこだわってみたり、試行錯誤してアルゴリズムを攻略したりといったプロセスが、興味のあることに没頭しやすい私の性格に合っていたんです。YouTubeをここまで続けられているのは「情報を多くの人に届けたい」という思いと、「単純に楽しいから」という思いがあるからだと思います。

弱みで戦える働き方がある

――なぜ国際協力でフリーランスという働き方を選んだのでしょうか。

私の場合は「気づいたらフリーランスになっていた」という感じです。学生の頃にインターンシップや、自分で組織を立ち上げていろいろと活動していたのですが、多忙さや人間関係から適応障害と診断されたんです。そこで周囲からの後押しもあり、休息期間を取ることにしました。自ら起業した組織を離れた後ということもあって就職するという気持ちにもなれず、既に個人での収入はあったので、その延長線上で自然とフリーランスという働き方にたどり着いていました。

私はADHD(注意欠如・多動症)とASD(自閉スペクトラム症)の傾向があると診断されています。症状は人それぞれで、私の場合は衝動性が高く、没頭しやすいことが特に顕著です。そのせいで人間関係において苦労することもあったのですが、フリーランスでは企画書や会議で人の合意を得たりする必要がないからこそ、行動力を最大限に活かせています。今でもアシスタントに「なんで相談しなかったの!」と怒られることはありますが(笑)、環境が人の弱みを強さに変えることは身をもって実感しています。

――フリーランスという立場で国際協力の分野で働くことに、デメリットを感じることもありますか?

これはフリーランス全般に言えることですが、やはり資金や行動の制限や限界に達しやすいことですね。世の中に与えられるインパクトの小ささを痛感して、「組織ならもっと大きなことができるのに」という歯がゆい思いをしているからこそ、発信力のあるインフルエンサーになりたいと思ったのかもしれません。あとは、名前と顔を出して発信しているので、批判や誹謗中傷の対象も全て自分ひとりというのは、やはり心に重くのしかかることがあります。

――著書に「フォロワーが増えるにつれて孤独を感じるようになった」とも書いていましたね。

国際協力の領域においてある程度の知名度を得た今、有難いことにファンとして支えてくださる人もたくさんいます。一方で、講演やサイン会などのイベントの帰りに「本当の自分ってどこにあるんだろう」とひとりで考えることがあるんです。人間は多様な側面を持ってる生き物なのに、インフルエンサーとしての「輝かしい自分」という偶像だけが一人歩きして、他のアイデンティティーが隅に寄せられているというか。

そもそも「本当の自分とは」と問い始めたら、それはそれで果てしないのですが、弱さや葛藤を見てもらえてないなと気付かされて孤独を感じることがありますね。一見輝かしいキャリアを生きている芸能人が自ら命を絶ったり、薬物に頼ろうとしたりする理由も、少し想像できるようになりました。

正義という快感が対立を加速させる

――原さんは発信において「正義感に駆られないこと」を大切にしているそうですが、具体的にどういうことでしょうか?

言い換えると「事実発信に注力すること」ですね。僕は正義感は麻薬と似ていると感じています。「自分は正しいことをしている」という気持ちは人間に快感をもたらすので、正義感を軸に動いていると、自分を疑うことを忘れて行動が乱暴になり、向き合うべき社会問題の真実が見えにくくなると思うんです。

SNSでもそれぞれに自分の正義を信じすぎた結果、鋭利な言葉を振りかざしあっている人がたくさんいますよね。だから、私は正義や主語をあまり持たずに事実発信に注力しているんです。正義感がない発信は広まりにくいというジレンマはありますが、諦めずに続けていきたいですね。

――SNSは滞在時間を伸ばすために、おすすめ欄に自分と似た意見の投稿ばかり並べて快感を与えるアルゴリズムになっていますね。

そうですね。それほど、自分を疑うことは難しいということなのかもしれません。国際協力の例を取ってみると、よく古着を途上国や難民キャンプなどに送る取り組みがされていますが、次から次へとやってくる衣料品によって、現地の衣料産業が衰退したり、なくなったりしている現状もあります。寄付によって実際に助かっている人がいるのも事実ですし、その志は賞賛されるべきですが、自分という主語を捨てて客観視してみると、「正しいことだから」と信じすぎたが故に見えづらくなっていた現実が見えてくることもあります。

――原さんが今回の著書に書いていた「カメラでは目の前の人を救えない」という言葉が印象的です。それでも発信を仕事として選び続ける理由を教えてください。

自分だけでは及ばない部分があるという気持ちは、大きな目標に向かっていく誰しもが持っていることだと思います。以前、現場で何十年も活動している方がご自身の無力感について話してくださり、役割分担の重要性を改めて感じました。同じ方向を見ている仲間の存在を頭の中に入れておけば、自分が今いる場所で自分にできることを精一杯できると思うんです。

そう考えたときに、私は「目の前にいる人を救うことばかりではなく、人同士をつないでいくことが自分の役割なんじゃないか」と改めて思いました。原貫太という拡声器で他の人の声を広めたり、コミュニティーを作ることで社会問題について考える待ち合わせ場所になったり、それが僕にとっての国際協力師としての仕事なのかなと。

あなたも誰かのインフルエンサー

――今後、原さんが発信活動を通じて実現したいことはありますか?

いろいろとありますが、大きな目標としては「自発的に考えて具体的なアクションを起こせる人を増やしたい」です。私は「世界を良くしたい」と思っている人は、自分で思っているよりも多いのかもしれないと希望を持っています。

よく国際協力に興味を持ったきっかけを聞かれるので、学生時代に参加したボランティア先のフィリピンでの出来事や、発信力がないせいで自分が目撃したものを多くの人に届けることができなかった歯がゆさについて話すのですが、私は「特定の原体験がないと国際協力の敷居は高い」なんて思ってほしくありません。なので「国際協力に参加したい」という気持ちを「見える化」するような発信、次に起こせる具体的なアクションも示すような発信をしていけたらいいなと思います。

――国際協力やソーシャルセクターの領域において、発信を仕事にしたい人や発信力を持って社会に話しかけたい人へのメッセージをお願いします。

自信を持って、今あなたが国際社会について感じていること、この記事やその他の発信を通じて感じたことや考えたことを周りの人に伝えてみてほしいです。私もフォロワー数が数十人というところから始まりましたが、発信を続ける中で1人、2人と共鳴してくれる人が現れて、積み重ねた先に今があります。

「身の回りに話せる人がいない」「受け入れてもらえるか不安」と感じる人もいると思いますが、意外と耳を傾けてくれる人もいます。その先で仲間ができて、アクションが生まれて、また何か新しいことを感じてという循環が始まります。

どんなに小さな枠組みでも、あなたも誰かのインフルエンサーです。誰もが家族、友人、周囲の人に影響を与えられるので、まずは自信と勇気を持ってやって試してみてほしいです。今回の本には「実は今でも私は悩みや葛藤、弱さと共に活動してるんだ」という赤裸々な内容もつづっているので、その一歩を踏み出したいときの力添えになるかもしれません。

インタビューを音声でも!

好書好日編集部がお送りするポッドキャスト「本好きの昼休み」で、原貫太さんのインタビューを音声でお聴きいただけます。