たとえば、親を介護する日々のなかで詠まれた短歌。

《初めてのオムツをした日母が泣いた私も泣いた春の晴れた日 近藤福代(朝日歌壇)》

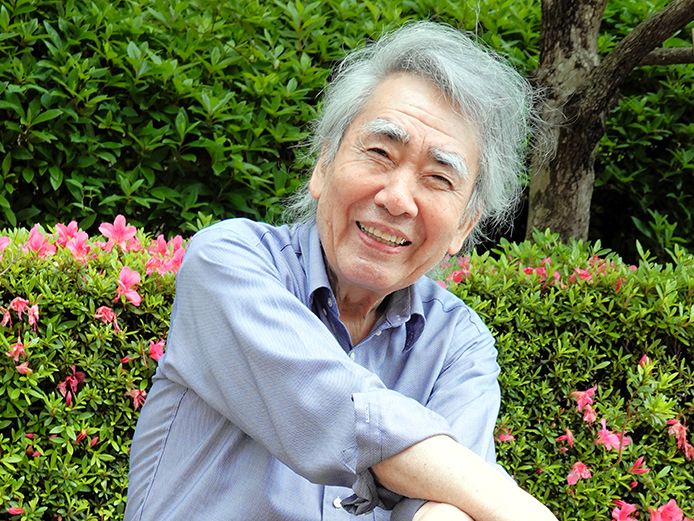

細胞生物学者としても知られる永田さん自身、齢(よわい)78歳の後期高齢者だ。いまなお忙しい日々を送りつつ、「年をとった」と感じることが増えたという。酒豪として鳴らしたが、昨年2月、研究仲間との懇親会後、酔って歩道の縁石につまずき、左ひじの骨を折った。7月には同年代の親友だった生化学者の田中啓二さんが亡くなり、深く落ち込んだ。

「中年を過ぎると、身体も悪くなるし、ネガティブな感情に襲われることもある。だけど一方で、さまざまな歌人の中年期以降の作品を読んでいると、豊かだな、おもしろいな、と感じられる歌が多いことに気づいた。人生後半も捨てたもんじゃないと歌から光を当てられたら」

取り上げた作品は、斎藤茂吉や若山牧水ら近代の歌人や同時代を生きる現代歌人の歌を中心に、万葉集から選者を務める朝日歌壇の入選歌まで幅広い。

家族との死別については、妻で歌人の河野裕子さんを亡くした体験から「その死がどーんと重くのしかかってくるのは、死の直後ではなく、しばらく経ってから」とつづり、こんな自身の歌をあげている。

《あほやなあと笑ひのけぞりまた笑ふあなたの椅子にあなたがゐない》

「母の歌人」とも呼ばれた五島美代子は、大学生だった娘を自死で亡くした。

《ひとみいい子でせうとふといひし時 いい子とほめてやればよかりし 五島美代子》

「あのとき、なぜああ言ってやれなかったのか」という悔いとともに「死者はいつまでも遺(のこ)されたものの胸のうちに更新されつつ、生き続ける」と永田さんは言う。

「あるよな、こんなこと」と共感を集めそうな中年期の歌も紹介されている。

《ママ友はつひに友ではなかりけり道の向かうの銀の自転車 米川千嘉子》

年をとることの良さは、若い時期に自ら縛っていた余計な自意識から解放され、ユーモアが自然に醸し出されることだという。

《疲労つもりて引出ししヘルペスなりといふ八十年生きれば そりやぁあなた 齋藤史》

《あかるすぎる秋のまひるま百円の老眼鏡をあちこちに置く 小島ゆかり》

「人生の後半は収穫期。若いときの歌のほうがおもしろいとよく言われるけれど、年を重ねた歌のほうがバラエティーがあって豊かですね。作者の中に積み重ねられた時間が大事なのだと感じています」(佐々波幸子)=朝日新聞2025年6月25日掲載