「輸血医ドニの人体実験」書評 血は畏怖の対象、生命の定義問う

ISBN: 9784309252827

発売⽇:

サイズ: 20cm/310p

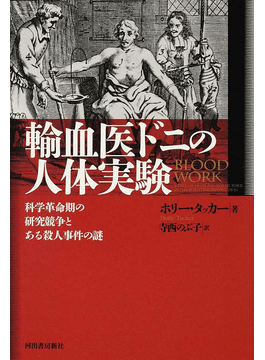

輸血医ドニの人体実験―科学革命期の研究競争とある殺人事件の謎 [著]ホリー・タッカー

現代では、ごく当たり前の処置方法である輸血だが、他人の血を注入することに対して、どこかで怖いとも思う。血に対して抱く畏怖(いふ)心は、本能なのか文化なのか。

いずれにせよ、血液型や免疫や消毒、細菌の知識があるからこそ、医師に腕を差し出せるというもの。本書はそれらがまだなにもわかっていない17世紀に英仏で行われた輸血実験にまつわるブラッディな歴史ノンフィクションだ。

17世紀の科学はまだ黎明(れいめい)期。迷信や錬金術も跋扈(ばっこ)する。中世まで教会は死体解剖に否定的で、学問として盛んに行われたのはルネサンス期からのこと。

けれども死体はあくまでも死体。生存中の心臓や血液の動きなどはわからない。そこで行われたのが、動物による生体実験だ。犬猫、果ては蛇や鰻(うなぎ)を生きたまま切り開いて心臓を観察し、血液の流れを追うことを繰り返した末に、ようやく17世紀初頭に血液は身体中を循環しているのだと「わかる」。そうしてやっと、流れる血に別の生物の血を足し入れたらどうなるか、つまり輸血への第一歩がはじまる。

英仏で競うように動物から動物への輸血、そしてフランス人医師ドニによって動物から人間(!)への輸血実験が行われ、いったん成功したかに見えたものの、3度目の実験の後、被験者は死亡する。しかもあとからそれが毒殺であったことが判明したにもかかわらず、輸血実験はその後150年間も凍結してしまう。ドニの野心も、潰(つい)える。

現代の知見からすれば、早すぎた実験かもしれないが、殺人をしてまで1世紀半もタブーにしたことの意味は、重い。自然哲学と迷信、イングランドとフランス、カトリックとプロテスタント、医学界の政治と功名心、そして多くの貧民を生み出していた大都市パリとロンドンの階級社会。丹念に叙述されたこれらの対立項を追っていくと、科学主義の登場に揺れながらも、やはりまだ多くの人々にとって、血は畏怖の対象であったことが読みとれる。

人の命を救いうるなにかが実験によって「できそうになる」たびに私たち社会を構成する全員が、人間や生命をどう定義するのか、無理やり考えさせられることになる。それは現代の先端医療でも全く変わらない。あまりにも難しい問いだ。発見されなければ考える必要もないのにと、思うときすらある。だからこそ、この事件を読めて良かったと思う。現代懸案の先端技術も数世紀経てば輸血のように「当たり前」になるのだろうか。

ともあれ、被験者はもちろんのこと、実験初期の被験動物たちが流した大量の血潮に感謝しつつ、輸血技術を享受したいものだ。

◇

寺西のぶ子訳、河出書房新社・2940円/Holly Tucker ヴァンダービルト大学医療・健康・社会センター、フランス・イタリア語学部准教授(医学史)。「ウォールストリート・ジャーナル」「クリスチャン・サイエンス・モニター」に寄稿。米テネシー州在住。