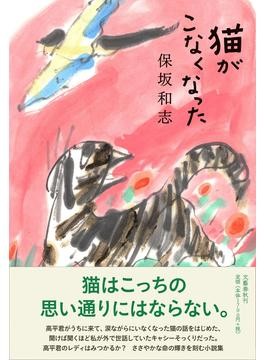

「猫がこなくなった」書評 絵のマチエルに似た言葉の迷路

ISBN: 9784163913148

発売⽇: 2021/01/14

サイズ: 20cm/242p

猫がこなくなった [著]保坂和志

もう5年以上も前から、わが家に顔を出す黒猫がいる。餌を食べるとプイと消える。野良にしては太っている。わが家以外にも行くところがあるという地域猫だろうか。同じ経験をするこの小説に登場する高平君は、自分こそ「実質上の飼い主」だと思っている。

その彼のところにくる「レディ」が突然来なくなったと本書の著者である小説家を訪ねる。そこで延々猫談義が始まる。「レディ」の失踪で気が気でない高平君の耳に小説家の話がきちんと入っているのだろうかと疑うのは読者だ。

もう猫の蘊蓄(うんちく)はその辺にして、高平君の問題に早く入ろうよと読者はあせる。「本題はここから」という箇所はすでに物語が半分過ぎる頃で、読者の気分は心持ちサスペンス気味。

早いとこ結末を急ごう。「レディ」は案の定、複数の見知らぬ人たちに可愛がられているという事実に高平君は「ガーンッ!」。見せ場は最後の一行。高平君の「言葉にならない」問題を前にして、小説家は「いや、何も問題はない」と実にクールに結末を締める。この書評の読者は何のこっちゃ?といぶかるだろうけど、読めばわかる。

この短篇(たんぺん)には、入り口と出口はあるが、中の空洞箇所は、画家の筆が織りなすマチエルを想像して、小説家の言葉の迷路と戯れて欲しい。何が言いたいかというと、キャンバスに塗られた絵具のこね具合とか、色の重なり具合とかを頭を空っぽにして、妙な意味など求めたり、思想など持ち込まないで、小説のプロセスを絵を見る目になって、だらだらと小説時間を流れてもらいたい。

表題以外のどの短篇も、カフカが「子供っぽい様子」を求めたように、子供も読める。この小説家にも、高平君じゃないけど、見つからないカフカの記憶の断片がある。それは高平君の「レディ」より見つかり難いかも知れない。なぜなら保坂和志自身の問題だからだ。

◇

ほさか・かずし 1956年生まれ。作家。『未明の闘争』で野間文芸賞。短編「こことよそ」で川端康成文学賞。