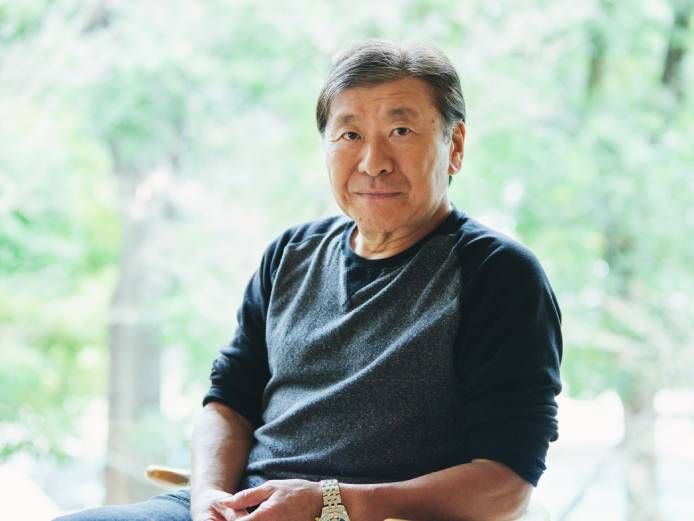

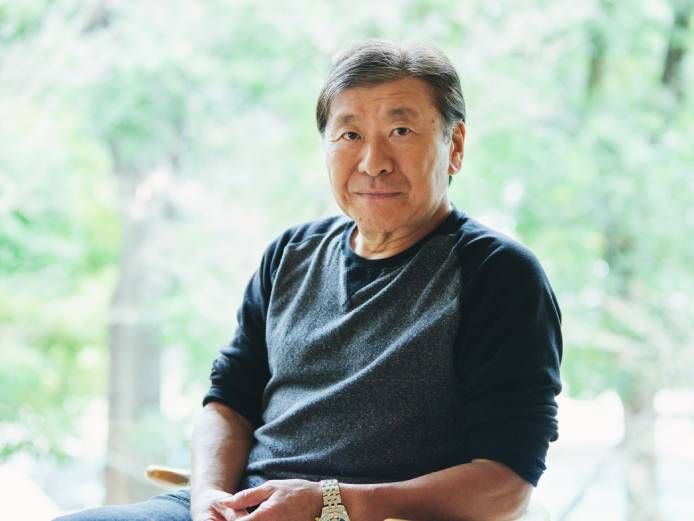

鈴木光司さん最新ホラー長編「ユビキタス」インタビュー 植物テーマに人類進化の謎に迫る

――ホラーファン待望の『ユビキタス』がついに刊行されました。まずはこの物語を着想した経緯を教えていただけますか。

あとがきにも書いたとおりメインテーマは植物です。植物は地球生命の全重量の99パーセント以上を占めているにもかかわらず、生命の歴史においてほとんど無視されてきた。『旧約聖書』でも植物はノアの方舟に乗せてもらえないんですよ。そのせいか多くの人は、植物は優しくて無害なものというイメージを抱いているけど、これはとんでもない話で。植物こそ生命の進化を操ってきた主役ともいえる。「地球生命の歴史を植物視点で眺めたらどうなるか」という発想が、物語の出発点になっています。

――そうした発想法はホラーよりもSFに近いような気がします。鈴木さんの作品には実際『らせん』『ループ』のように、科学を下敷きにした作品が多いですね。

当時はホラーにまったく関心がなかったからね(笑)。『リング』を書き上げた時、おれは最高に面白い推理小説を書いたつもりだったんです。だから編集者から「面白いホラーでした」といわれて仰天したの。ずっと興味があるのは数学や物理などの理系知識ですよ。大学時代は哲学者の澤田允茂先生のゼミで、科学哲学を勉強していました。澤田先生は「数学と物理をやらないと哲学は分からない」という人なんです。科学がなぜフィクションの題材になるかといえば、分かっていないことが多いから。竹内薫さんに『99・9%は仮説』(光文社新書)というベストセラーがあるけど、まさにあの通りでね。宇宙の構造にしても人間の脳にしても、まだまだ未知の部分が多い。そこに奇想天外な物語が生まれる余地がある。

――主人公の探偵・前沢恵子はある女性の行方を追ううち、15年前に信者が集団死を遂げた宗教団体を調べることになります。一方、首都圏では原因不明の死者が相次いでいて……。冒頭から謎めいた事件が次々に起こり、ページを捲る手が止まりません。

本の中から手が出てきて、読者の首根っこを押さえつけて、ぐいぐい引きずり回す。エンターテインメントはそうでなきゃいけないと思っています。最初の原稿では1200枚くらいだったんだけど、必要のない蘊蓄もかなりあったからばっさり削って。最終的には900枚くらいまで減らしたことで、スピード感が増しているはずです。

――首都圏で死亡した人々に共通するのは、「南極の氷」を手にしていたこと。それが恵子の追う女性の過去と結びついてくる、という展開にも興奮させられました。

勢いがそがれるのでプロットは作らないんです。もちろん事前の下調べはするけど、細かいところは書きながら考える。二つの事件をどう繋げるかも決めていなくて正直はらはらしましたけど、まるであらかじめ決めていたかのように繋がりましたね(笑)。自分でも先の予測ができないから緊張感が生まれる。『リング』の時もまさにこういう書き方をしたんです。

――二つの事件の謎を解く手がかりは植物にある。物理学者の露木眞也が友人の研究ノートをもとに、「動物の活動を裏で操っているのは植物」という大胆な仮説を語るシーンが、ひとつの読みどころです。

人類がなぜ危険を顧みず、世界中に広がったのか。それは植物にそう仕向けられたからなんです。植物は移動の必要が生じた時、動物を頼りにする。花粉を昆虫に運ばせ、種子を鳥に運ばせるように。そしてもっとも役に立つ存在は人間なんですよ。そのため植物は人間の脳を活性化して言語を生じさせ、活発に動き回ることで幸福感を得るという報酬系のシステムを埋め込んだ。「なぜ人は山に登るのか」という問いがあるけど、おれに言わせるとドーパミンを放出させて快楽を得るためですよ。こうして人間は植物の狙いどおり、全世界に広がることになったんです。

――生命進化の主役は植物だった。これまで信じてきた人間中心の世界観が覆されて、非常にショックを受けました。

そう感じてもらえたら嬉しい。ジェイソンのような怪物に襲われるのも怖いけど、それよりも自分が信じてきた世界観が壊れる方がはるかに怖いよね。ピタゴラスは無理数を発見したとき、あまりの恐怖に気が狂いかけたというじゃないですか。それまで数字というのは落ち着くべきところに整然と落ち着くものだったのが、無理数の発見によってその前提が崩れてしまった。『ユビキタス』が扱っているのも、こういう怖さだと思う。

――やがて東京の住人1000万人に生命の危機が迫り、恵子たちはそれを食い止めようと奮闘する。鈴木さんのホラーは『リング』以来、絶体絶命の危機をどう切り抜けるか、というサバイバルものの側面があるように思います。

その通り。俺の小説は基本的にポジティブなんだ。ポジティブであろうとするなら、最悪の事態を想定する必要がある。悲観的な人間は、最悪の事態を怖がって行動するのをやめてしまう。アホな人間は、自分には悪いことが起こらないと根拠もなく信じている。どっちのタイプもヨットで海に出たら死にますよ。あらゆる最悪の事態を想定して、そこから逃げずに臨機応変に対応することが、本当のポジティブさなんですよ。こういうホラーを書く作家は、他にあまりいないかもしれないね。

――最悪の事態をイメージすることは、生命が生き延びるうえで必要なんですね。

たとえばネズミに人間のような恐怖心があるかどうかは分からないけど、外敵に出会った時にはやはり怖がっているように見える。恐怖というのは非常に早い段階で、動物の中に芽生えた感覚だと思います。生き延びるためにはそれを感知することが大事だし、ホラー小説などで恐怖を擬似的に味わうのも悪いことではありません。恐怖心に囚われて、新しい一歩を踏み出すのをためらうようでは逆効果だけどね。

――『ユビキタス』後半では、露木の目を通して生命と宇宙の関係が語られます。人間とは何か、宇宙とは何かという普遍的なテーマは、『リング』『らせん』『ループ』の3部作とも共通していますね。

それは常に考えている問題です。人間にとっての善とは何か。宗教や文化によってさまざまな考えがあるけど、すべての人間にとっての絶対的な善を追求するなら、生命の歴史だけでなく、地球の歴史、宇宙の成り立ちまで視野に入れないといけない。それを『ユビキタス』のシリーズでは書いていくつもりです。『ユビキタス』は実は4部作を予定していて、もう大まかな構想はできているんですよ。第2部はアメリカが舞台で、第3部は大航海時代の物語。そして第4部では人類の宇宙進出を描く。これを書き上げたら物理学の常識がひっくり返るんじゃないかな。なるべく早く続きを書きたいと思っています。

――そんな壮大な計画があったとは。シリーズの続きが楽しみです。鈴木さんといえばホラーの第一人者と呼ばれることが多いですが、ご自分ではどう感じていますか。

あまり自覚はないですよ。海外でも「ジャパニーズホラーの生みの親」という扱いをされるけど、自分ではピンときていない。5月にアメリカに行く予定があるので、今日話したようなことを伝えて誤解を解いてくるつもりです。ただ『リング』がホラーブームを牽引したのは事実だと思うし、その意味で日本ホラーの第一人者と呼んでもらえるのは、ありがたいことだと思っているんですけどね。

――鈴木さんは『エッジ』でアメリカの著名なホラー系文学賞であるシャーリイ・ジャクスン賞を受賞されています。鈴木作品が国境を越えて読まれていることについては、どうお考えですか。

やっぱり論理的な部分を大事にしているからじゃないですか。これが日本的な怨念を扱ったホラーだったら、ここまで広がらなかったよね。数学の公式が世界共通言語であるように、論理が生み出す怖さも言語の壁を越えるんですよ。最近もアメリカで『リング』の売れ行きが好調なんです。35年前に書いた作品がアメリカで今読まれているのも不思議な感じだけど。論理的な怖さが評価されているのだとしたら、それは嬉しいことです。

――壮大な仮説を下敷きにした『ユビキタス』が刊行されるのは、令和のホラーシーンにとっても意義のあることだと思います。最後に読者にメッセージを。

各地で講演会をすると必ず「わたしはホラーが苦手で」っていう人がいるんだよね。多分そういう人はホラーといえば残酷なシーンが出てくるような、1980年代のスプラッタ映画みたいなものを想像しているんだと思う。あるいは幽霊が出てくるとかね。『ユビキタス』はそういうホラーとは違いますから、ホラー好きの人にもそうでない人にも楽しんでもらえるはずです。いろんな種類のホラーが出て出版界、ホラー界がもっと盛り上がればいいんじゃないですか。