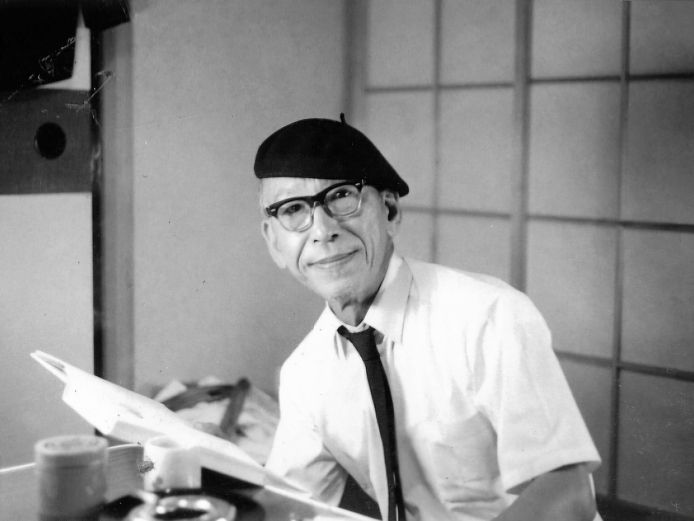

詩とは、他者への呼びかけである――。戦後の日本詩壇から離れ、独自の詩世界を追求してきた大江満雄(1906~91)。その業績は長らく日の目を見ることがなかったが、3月、「大江満雄セレクション」(書肆侃侃房〈しょしかんかんぼう〉)が刊行された。現実社会に横たわる分断を、言葉によって超克しようとした「異能の詩人」の姿は、いま重みを増す。

高知県に生まれた大江は、10代で父と上京。そののちプロレタリア詩人として歩み出した。30歳のとき、治安維持法違反で検挙されたことをきっかけに「転向」し、戦争賛美の詩を発表した。

戦後、徐々に中央詩壇から距離を置き、ハンセン病療養所の入所者たちが行う文芸活動を支えたり、ユネスコの平和運動に身を投じたりした。児童文学や長崎のキリシタン研究にも注力し、その足跡は広大だ。

没後、1996年に詩・評論集が思想の科学社から出されたが、部数は500程度。それを除けば、大江の作品を網羅的にたどれるものはなかった。

「これほど多彩な業績を残した詩人が、なぜ顧みられてこなかったのか。ずっと、疑問でした」

今回「セレクション」を編集した木村哲也さん(53)は、そう話す。

木村さんは中学3年の時、同郷の集まりで大江と会ったことがある。はるか年の離れた青年に向けて、詩の魅力を熱く語る姿が印象的だった。大江が亡くなった際、木村さんは哲学者の鶴見俊輔らとともに、大江の詩・評論集の制作に携わりもした。

国立ハンセン病資料館に学芸員として勤めるようになり、木村さんは大江の存在の大きさを改めて痛感した。大江は各地のハンセン病療養所に足を運んで何人もの優れた詩人を見いだし、患者・回復者たちによるアンソロジー詩集「いのちの芽」の刊行もなしとげた。

「結局、はっきりした理由は分からないんです」と木村さん。その上で、一つの推測を立てる。

戦後の詩壇では、戦争協力詩を書いた詩人たちへの批判がわき起こった。当時、詩壇の新たな旗手であった鮎川信夫が大江を名指しで批判したことが、その背景にあるのではないか――。

けれども果たして、大江の詩は忘れ去られるべきなのか。63編の詩と8編の散文を選びながら、木村さんは、その問いに答えようとした。

全編を貫くのは、「自己と他者との対話」に対する、大江の並々ならぬ情熱だ。たとえば、「ツガル海峡で」という詩が目を引く。

わたしとあなたとの間に/深淵(しんえん)がよこたわる。(中略)あれは星ですか とわたしが問えば/あれは漁火(いさりび)ですよ と船員がこたえた。/星と漁火を 混同してはいけない/わたしはあなたとの距離を いつわってはならない。(同詩から)

「大江さんは、安易に自己と他者を一体化して捉えることを許さなかった」。木村さんは話す。「自分と相手はどうしたって違う存在だ。だから対話が重要なのであり、そのためには現実社会と結びついた言葉・詩が必要なんだ。そう訴えているのだと思います」(山本悠理)=朝日新聞2025年4月16日掲載