小さなヤービの誕生

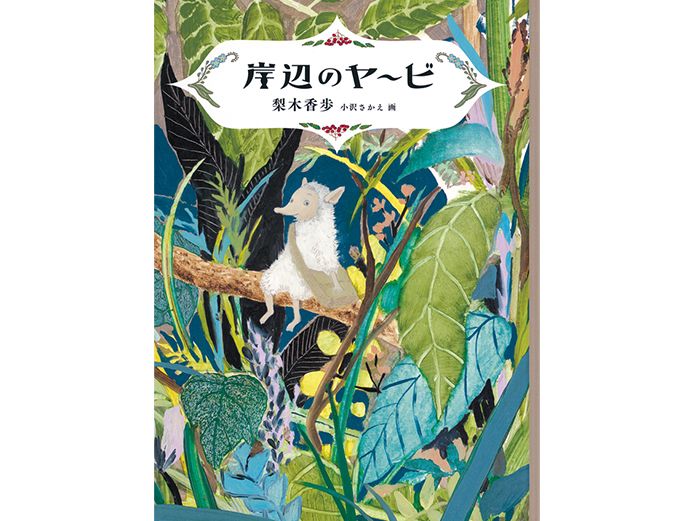

――「岸辺のヤービ」シリーズは、自然豊かな湖沼地帯マッドガイド・ウォーターを舞台に、そこで暮らす小さな生きもの“ヤービ”の一族と、寄宿学校の教師ウタドリさんたち人間の物語が交差する長編ファンタジー。お話が生まれたきっかけをお聞きしてもいいでしょうか。

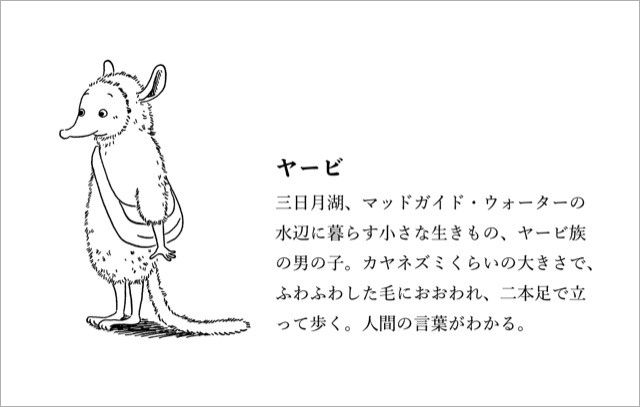

2006年に物語の依頼があり、思いを巡らしていると――そういうときの常ですが――私の内界にたんぽぽの種のようなものが飛んできて着地したような気がしました。種はまず、私のなかにある養分を吸収して、根を広げようとします。その吸収しようとする養分の種類で、この主人公は、私が幼い頃から親しんできた、自然の精(スピリット)、「小さい人」のようなものだとわかりました。

そこから胚ができたり手足ができたりしてくるのですが、だんだん大きくなるにつれ、名前をつけてくれ、という圧力を感じるようになります。そりゃそうだよね、名前が欲しいんだな、と納得します。この辺りになると、もう「小さい人」は生まれたがって、自分で生きる気満々なのです。そしてあるとき、まるで彼自身が叫んだかのように、「ヤービ!」という元気な声が耳の奥で聞こえて、ぽんっと何かが生まれました。それがヤービでした。

湖沼地帯を舞台に、物語を発掘

――2015年に刊行された第1巻『岸辺のヤービ』では、夏の日、ウタドリさんが湖のボートの上で、ふわふわの毛におおわれた、二本足で歩くハリネズミのようなふしぎな生きもの、「ヤービ」に出会います。ヤービははじめからこのような特徴の生物だったのでしょうか。

物語を書くことは、私が作り上げるというより、すでにあるものを発掘していくような作業に近いのです。大きな遺跡のような揺るぎない存在感はもうそこにあり、書きながら、ヤービのあれこれを掘り出していく作業が続きます。

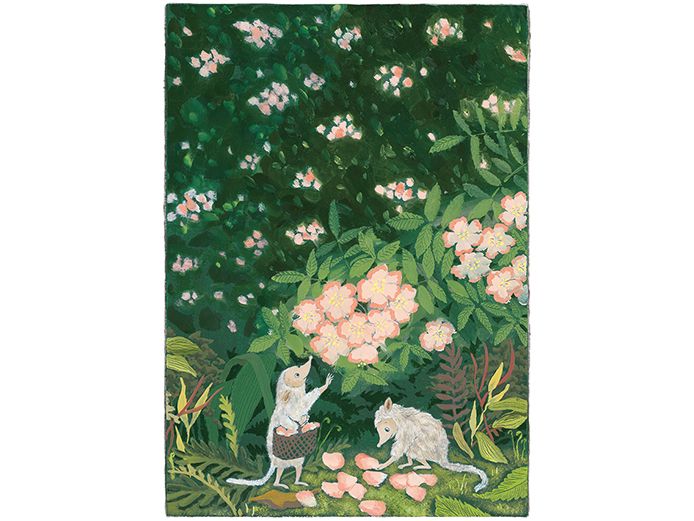

実際、ヤービという生物の誕生にあたっては、挿絵を描いてくれた画家の小沢さかえさんのお力も大きいものでした。2012年に小沢さんが参加してくださって、当初私がイメージした、カヤネズミほどの大きさで、細身で、鼻づらがある……カモノハシのような水陸両棲のいろんな生きものをいっぱい鉛筆で描いてくれました。でもこれも違う、いやあれも違う、と。

最後に小沢さんが描いてきてくれたのが、今のヤービ。ヒレや水かきで水中を泳げる生きものではなかったけれど、鼻づらや、ふわふわの毛をモフモフして触りたくなる感じが「あっ、これはヤービだ!」と直感しました。それで、生まれたばかりのときはアザラシの皮のようなスーツに包まれていること、このスーツを身につけて水中を自由に泳げる、ということがわかってきたのです。

小さな生きものの世界と、大きい人の世界が交差

――第2巻『ヤービの秋』では、冬ごもりの支度にいそがしいヤービたちが、同じく小さい一族でベック族の、友だちのトリカと一緒にややこし森に出かけます。1巻と比べると、ウタドリさんや庭師のカンヌキさん、フリースクールの生徒といった人間の姿もはっきりしてきます。

物語の語り手である、ウタドリさんという人物設定や彼女が勤務するフリースクールの概要を1巻で示したとき、すでに大まかな構想は見えていましたが、それは埋もれた遺跡の部分、部分が見えているような感じ。細部の具体的な姿は、まだ私自身にも見えない。けれど、そこにあるはず、と確信して発見していくのは、ワクワクする作業でした。ヤービのことも、ああ、ヤービってこんな子だったのね、と惚れ直したりしました。

――最新刊『ヤービと氷獣』は冬の物語。ヤービたちは春まで眠りにつくのですが、それは彼らのご先祖と「氷獣」とが交わした契約のためと言い伝えられています。6年ぶりのシリーズ続刊ですが、執筆中はどのようなお気持ちだったのでしょう。

第3巻を書きはじめたときは、大きい人の世界で起こっている民族紛争や、SNSが加速する分断への動きが、やはり小さな生きものの世界にも影を落としていく……。そういうことが物語の血肉になるだろうなと思っていました。ふたつの世界に共通している「脅威」が物語のテーマになっています。

そこへ編集者が神がかり的に「氷獣」という言葉をもってきて、血肉に加えて“骨”が与えられた感じがありました。ヤービの世界はずっと私のなかにあり、テーマもそのようにすぐに決まったのですが、いろいろな仕事との兼ね合いで、書き上げるのには時間がかかりました。

ヤービと人間の世界に迫る脅威

――地球温暖化による気候変動で、ヤービたちもいつまで今の水辺に住んでいられるのかわかりません。寄宿学校の料理人のタンタンさんが、内戦のつづく国から妻と一緒にやってきて働いていたり、庭師のカンヌキさんに高齢のお母さんがいたり、それぞれの事情も描き込まれますね。

『ヤービと氷獣』は、これまでで一番、私の体験がちりばめられた本になっています。でもごく個人的な大切な体験、思い出の核心というものは無防備で、それ自体に不思議な質量を持っており、あまりダイレクトに人に言ってしまうと、その不思議な質量が減っていってしまうものです。決して自分が経験したそのままをわかってもらうことはできないし、大切な思い出を抱え込んでいるという「大事さ」の実感の重みが減ってしまうから、あまり喋らないほうがいい。ですから、物語のモデルとなったあれこれの話を具体的に話すつもりはありませんが、それよりもその大切さが読者に伝わるように、翻訳して表現したいと思っています。

物語のサニークリフ・フリースクールには、創始者ビッグ・オークから伝わる口伝のルールがあります。生徒の言葉に正義が感じられたときは、世に逆らってもスクールをあげて生徒を守るべし、というようなルールをつくったビッグ・オークのものの見方を、子どもたちには、デフォルトとして心の中にもっておいてほしい。世間の正しさではない正しさの基準を……これは誤解を生みやすい言い方ですけれど、年長者としての願いです。

物語は深まり広がっていく

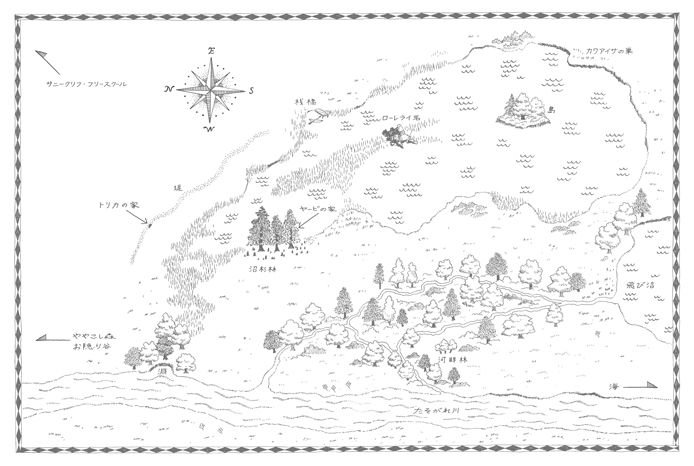

――『岸辺のヤービ』刊行から10年が経ち、湖、周辺にある森、丘にある学校など、少しずつ物語の地図が広がってきます。

湖も、森も、丘も、すべてマッドガイド・ウォーターの一部。またヤービ一族や友だちのトリカといった小さな生きものたち、ウタドリさんや庭師のカンヌキさんといった大きい人たち、すべてがマッドガイド・ウォーターを構成しています。

物心のつく頃から、私は、小さい人たちのことを考え続けてきました。いつかそういう小さな人たちの物語が書きたい、というのは長年の夢でした。当初の構想では、かなり長い物語の連なりをイメージして書きはじめたのです。なので、これからもっと明らかになっていくことも多いのだと思います。

――クリスマス休暇中の、ウタドリさんたちの食卓には、熱々のミートパイやミンスパイなどおいしそうなものがたくさん。一方、ヤービ一家の「お日さまばんざいパーティ」のごちそう、寝心地のよさそうなベッドボールなど、暮らしの描写も素敵です。気に入っている場面や絵はありますか。

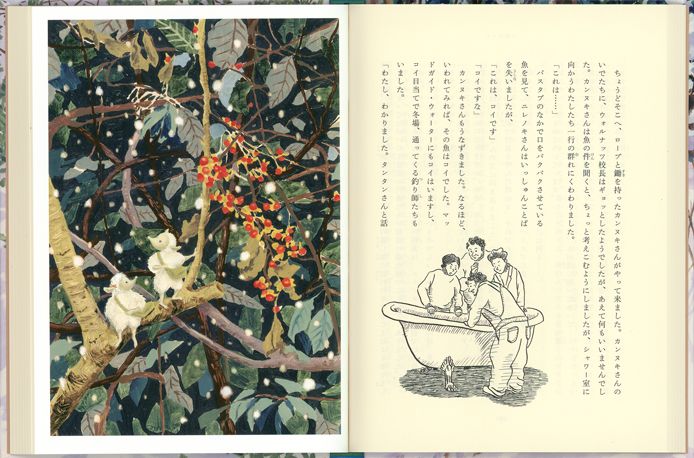

ウタドリさんが冬の湖へ向かう絵は、自分がカヤックをしているときの光景を思い出します。私がはじめてカヤックをしたのはカナダで、それがすごくいい体験だったので、日本でも折りたたみ式のカヤックを入手して愛用していました。

また、休暇中の寮には誰もいないはずなのに、浴室のバスタブに水がためられ魚のコイが泳いでいる……という、幽霊騒動の一場面が気に入っています。

自分がごきげんでいられる世界の味わい方

――かわいらしい小さなヤービが、ふだんから全身で世界を味わっている姿に、心を動かされます。梨木さんが読者に伝えたい、幸せに生きるコツのようなものはありますか。

自分なりの世界の味わい方を見つけることでしょうか。私は小さい頃、雨が降った後、物干し竿に水滴が日の光を浴びてきらめいているのを縁側から見るのがたまらなく好きでした。ダイヤモンドってこんな感じかな、と思ったものです。やがて本物のダイヤモンドを見るのですが、その水滴の方がよっぽどきれいだったのです。

母方の実家の、竹藪のなかに入り込んで、シーンとしているのを味わうのも大好きでした。そういう、誰にもわかってもらえないかもしれないけれど、自分はこれが好き、という感覚を大事にして、それを育てることは、その人がその人になっていく一番の土台というか足掛かりになると思います。自分はこうすれば機嫌よくなれるな、という方法をできるだけ多く発見することだと思います。

リアルとファンタジーは互いに支えあう

――最新刊では「氷獣」との契約で冬眠するべきなのに、友だちのナミハナアブの幼虫が心配で外に出るヤービ。同じ頃、フリースクールでは「さまよえる生徒、うるわし」の幽霊ばなしが持ち上がる……。それぞれに伝わる「ふしぎ」がお話のカギになりますね。

リアルな世界はぺらっとした一面的なものではなく、陰影があり、一つひとつの層の間に空気が通っています。ファンタジーは、その一つひとつの層の空気を振動させます。そして豊かな経験のイメージがその人のなかに蓄積されていく。リアルを生き生きと浮かび上がらせるのがファンタジーの力だと思います。

仮に、ある子どもが全然知らない国の学校に転校したとします。そのときの違和感や、自分と集団とのはざまにある歪みみたいなものは、決して誰にも理解してもらえない。けれど、そのとき窓から入る日差しの感じや、空気の匂いは覚えているものです。リアルで感じるすべてのものが、その子だけの思い出になり、その子の糧になる。そういうものがファンタジーの核になります。

私自身は小さい頃から、自然環境や住環境、好きなものの気配への執着が強く、なくなってしまうことがとても辛かった時期がありました。でも歳を重ねてきて、今や誰にも理解されない、現実にはすでにないものの思い出だったとしても、「自分の中には、存在する」という、そちらに軸足を置いて書いていこうと、ここ1、2年思うようになりました。

言葉なんて、しょせん、言葉にすぎない。でもそれを使ってどれだけリアルでたしかなものを構築していくか。「自分の中に、存在するもの」に軸足を置けば、それが十分可能だという気がしています。

ファンタジーって、リアリティを核にしないと、人の心を動かす力のあるものにはなり得ないものです。逆に、リアルな生活のなかでもファンタジーの力を感じていないと、精神的なエネルギーが枯渇してしまう。ファンタジーもリアルを必要とし、リアルもファンタジーからエネルギーをもらう。その循環がうまくいくことが、人間が日々を持ちこたえて生きていけるひとつの秘訣なのかなと思っています。このヤービの物語も、大人も子どもも含め、“永遠の子どもたち”に楽しんでもらえたらと願っています。