絵本の主人公と自身の幼少期を重ねて

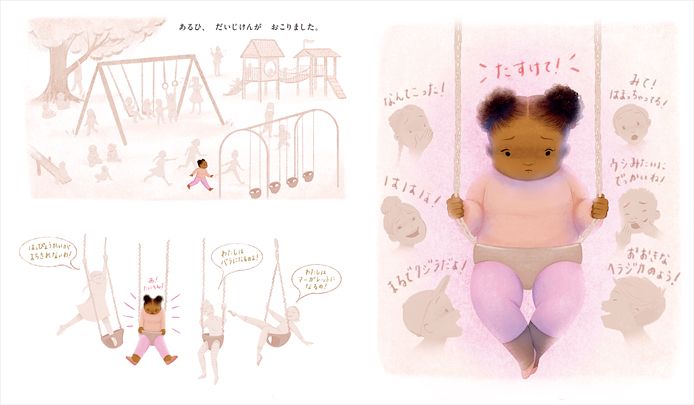

――『わたしはBIG! ありのままで、かんぺき』は、他の子よりも体が大きいことで周囲からの言葉に傷つけられてきた女の子が、自ら立ち上がり、自分の居場所を見つけていくという内容の絵本です。スーさんは本書が初めての翻訳絵本だそうですが、どのような経緯でオファーがあったのですか。

私は幼少期から体が大きい子どもで、そのためにいろいろな思いをしてきたんですね。そのことをラジオで話したり、本に書いたりしてきたので、それを見聞きされた編集者さんから「絵本の翻訳をしませんか」と声をかけていただきました。

最初に原書と下訳をいただいて読んだのですが、アフリカ系アメリカ人の女の子が体の大きさから大人びて見られがちだということは、これまでリアリティとしては知らなかったんです。単純に体が大きいというだけでなく、人種問題も関わってくるんだと思うんですけど。アジア人なら逆に、幼く見られたりしますよね。

―― この絵本の女の子は、体が大きいために実際の年齢よりも“お姉さん”な振る舞いを求められたり、バレエの発表会でかわいいお花の役はもらえず、山の役をやらされたりして、次第に傷ついていきます。スーさんは子どもの頃、体が大きいことでどんな思いをされたんですか。

私の場合、生まれたときはそこまで大きくなかったんですが、その後の成長が早かったんですね。絵に描いたような健康優良児で。しかもただ背が高いだけではなくて、体格のいい子どもで、顔つきも大人っぽかったんです。だからみんなと写真を撮っても、自分だけまるで教育実習生みたいに写っていました。

忘れられないのは、小学校2年生の通信簿に「体が大きいのによく泣きます」と書かれたこと。大好きな先生だったので恨んではいないんですが、こうやって今も覚えているのは、引っかかるものがあったからなんでしょうね。他にも、幼稚園の頃に見知らぬ人から「そろそろ4年生くらいかな?」と言われたり、6年生のときに駅前で「主婦の方にアンケートを」と声をかけられたり。悪意があったわけはないと思いますが、そういった扱いを受けてきたことで当時味わった戸惑いは、その後も長らく引きずっていました。

当時の私は、他者からの決めつけをそのまま受け止めていたというか、それが自分なんだと勘違いしていたようなところもあって。他者から授けられた価値観で自分の可能性を狭めてしまうのはやめた方がいいと思えるようになったのは、大人になってからですね。

ありのままの自分を受け入れる

―― 絵本の女の子は祝福されて生まれてきて、幸せいっぱいの笑みを浮かべてすくすく成長していきますが、周囲からの心無い言葉をきっかけに、だんだんと表情を曇らせていきます。主人公は体の大きい女の子ですが、体の小さい男の子も似たような思いを抱えていることが多いように感じます。

女の子は小さい方がかわいいし、男の子は大きい方がいいという偏見があるんだと思います。体の大きい小さいが、子どもの人格や能力と結び付けられるべきではないんですけどね。

―― 絵本では子どもだけでなく、大人も女の子に対してトゲのある言葉を発していました。不用意な言葉で無意識に子どもを傷つけてしまうことのないように、大人としてどんなことに気をつけたらいいと思いますか。

大人は想像力をフルに働かせて、自分の今感じていることが偏見や決めつけではないのかと考える必要があると思います。ただ、誰のことも傷つけないで生きていくのは無理ですし、傷つきがちな人も、誰にも傷つけられずに生きていくのは無理なんだということは、ベースラインとして共有した方がいいなと思っていて。

「世界はあなたを傷つけないようにはデザインされていない」ということと、「何人たりとも私を傷つけることはできない」ということは、自然に両立するんですよ。まったく傷つかないというのは絶対に無理なんですけど、その傷が致命傷になって自分自身の可能性を狭めてしまうようなことはあってはいけない。そのことにできるだけ早いうちに気づけたらいいですよね。

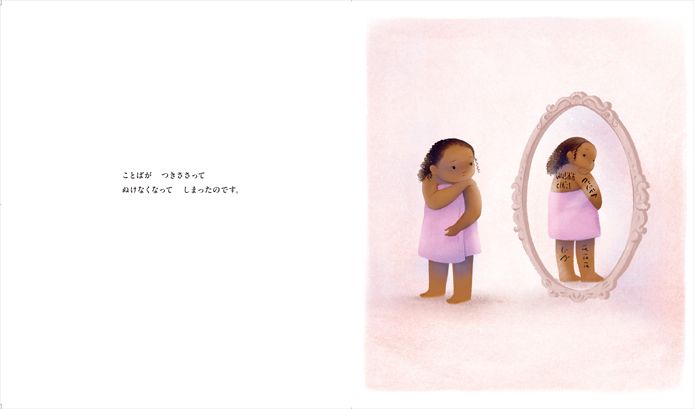

―― 中盤には文章のない、絵だけで見せるページが見開き7つ分続きます。スーさんはどんな風に捉えましたか。

これは彼女自身の内心ですよね。作者のワシュティさんは、言葉で語るのではなく絵の力で感じてもらう方がより強く伝わると思って、このような表現にしたんだと思います。

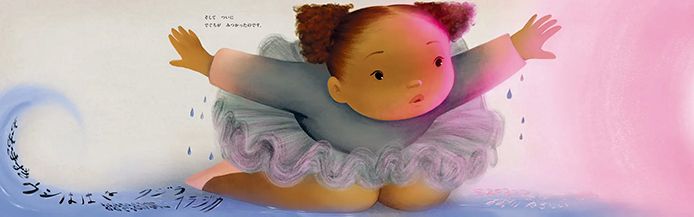

四角い画面の隅まで逃げて小さく丸まっていた女の子は、ページをめくるたび、どんどん大きくなっていくんですね。見開きいっぱいまで大きくなった彼女は窮屈さを感じて、大きいことは悪いことなんだと感じてしまう。でも次第に、違う、そうじゃないんだと自分自身で気づけるようになります。

画面が小さいのではなくて、彼女がその画面に無理やり押し込められていただけ。彼女が悪いわけでも、体が大きいことがいけないことなわけでもない。自分で自分の居場所をつくろう、自分を愛してみようと試みた彼女はとても勇敢だなと思いました。

―― これまでの絵本だと、最後は母親やそれに代わる大人が出てきて、「あなたはそのままでいいのよ」と言葉をかけて、ぎゅっと抱きしめて終わる、という展開が多かったと思うので、女の子が自分の力で立ち上がるというラストはすごいなと私も感じました。

誰かに受容されるのではなく、自分で自分をよしとすることが大事なんだと、ワシュティさんは伝えたかったんじゃないかなと思います。子どもには難しいことかもしれませんが、絵本を通して理想や憧れを見せてあげることはできますよね。それに、子どもの存在承認みたいなものを母親に全部丸投げするのもどうかなと思いますし。

―― 原題はシンプルに『BIG』ですが、日本語版のタイトルは『わたしはBIG! ありのままで、かんぺき』となりました。

原書だとラストはシンプルに「she was good」だったんですね。でも、「ありのままでいいんだよ」という着地がないと心許なく感じる人もいるのかなと思って、意訳なんですけど、最後のシーンに「ありのままでかんぺき」というフレーズを入れました。ワシュティさんが言いたいのはそういうことだと思ったので。その訳がタイトルにも採用されました。

ただ、翻訳は原作者の言いたいことが伝わるかどうかが一番大事だと思うので、あまりジェーン・スー節みたいなのが出ないように心がけました。

子どもだけでなく、大人も励まされる絵本

―― 今年1月に出版されたエッセイ集『へこたれてなんかいられない』(中央公論新社)に「自己受容は他者に受容されることとセットで育つ」「批判なしに受容された安心感が私の自尊感情を育てた」などと書かれていて、今回の絵本のテーマと重なるなと感じました。健全な自尊心を育むためには、やはりありのままを受け止めてくれる存在が必要だと思われますか。

そうですね。だから子どもに対してはひたすら「かわいい、かわいい」「えらいね、えらいね」と声をかけてあげるといいと思うんです。とにかくそこにいること自体が非常に祝福すべきことですから。中高生になっても「いいね、いいね」と親が言ってあげることで、いろんなことがうまくいくと思いますよ。

ただ、幼い頃そういう環境にいなかった、もしくは条件付きの愛情しか授けられてこなかった人もいますよね。そういう人は本当に運が悪かっただけで、自分のせいではないんですが、ある程度の年齢になったら、自尊心を無意識に削ってくるような人たちからは距離をとって、ありのままの自分を受け入れてもらえる場所に移ることをおすすめします。

―― 絵本のあとがきには、「『みんなと違う』は子どもには厳しい現実です」と書かれています。

この絵本の女の子のように、ありのままの自分を誇れるようになれば、気持ちがぐっと楽になるんですけど、子どもの頃はとくに「みんなより優れている」「みんなより多くのものを持っている」といったことだけがいいと思われがちですよね。「みんなと違う」は欠点ではなく個性であって、それこそが自分らしさなんだと気づけるのは、大人になってからなのかもしれません。

―― この絵本をどんな人に読んでもらいたいですか。

子どもの頃に、誰かの言葉に傷ついたり、コンプレックスを感じたりしたことのある大人の方にも読んでもらえたらいいなと思います。大人でも十分、思い当たる節のある絵本だと思うので。読んだ方たちが、周りの小さい子どもたちにプレゼントしてくれたりしたら、うれしいですね。