田川とまた「CHANGE THE WORLD」 剥き出しの魂から迸るような鮮烈な言葉に痺れる(第1回)

一度だけ、本格的なお芝居に参加したことがある。作家有志で立ち上げた、まあどう転んでも素人芝居なのだけれど、脚本や演出、その他スタッフに関してはれっきとしたプロが携わってくださったおかげで、何とか格好がついた。

袖から覗き見る、ステージ上の強烈な照明。真っ暗な客席。厚ぼったい幕の、かすかに埃っぽいにおい。自分じゃない人間として光の下に生まれ出でていく感覚というのは、実際にやってみなければ味わえなかった。とても貴重な体験をさせてもらった。

最近、とある出版社の方とその話になり、「皆さんちゃんと稽古しすぎじゃないですか?」と言われた。

「そんなことないですよ! みんな本業の合間を縫っての稽古で、全員顔を合わせたのなんて数えるほどで……」

「でも、昔の推協の舞台なんてひどかったけどなあ。台詞をひとつも覚えてないままで平気な作家さんもいたから」

推協こと日本推理作家協会が1997年に上演した舞台のことらしい。あれは全員足したら何千万部? というめくるめく豪華キャストだったがゆえに許されたのだと思う。あとは、社会全体に漂う余裕というか、おふざけへの許容度が今より高かったような気がする。どう考えても平成(特に90年代)はいろいろユルくて甘かった。令和の今、9000円弱のチケット代を払わせておいて台詞も入っていない劇など披露したらおそらく普通に訴えられる。でもまあ、常識をはみ出さないとやっていけない稼業の人間が「まじめに頑張った芝居」なんかしてもおもしろくないよ、もっと思いっきり弾けなさいよ、とその方は仰りたかったんだと思う。

たとえばこんなふうに。

「いつか、僕はこの拳で、一発、世界をぶん殴ってやりたいんです」

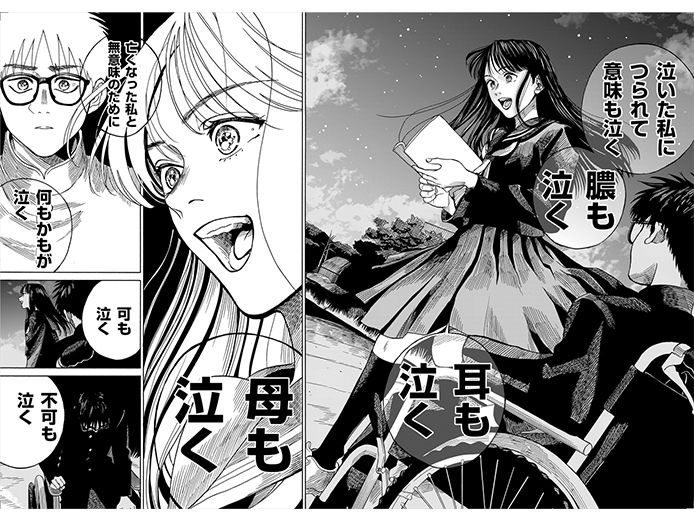

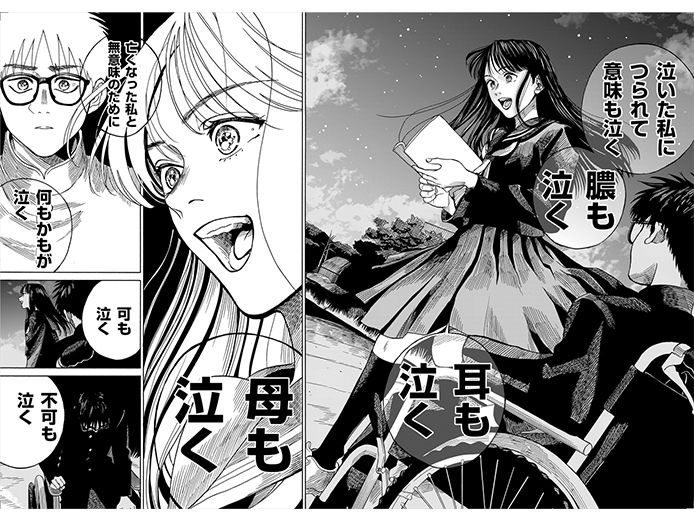

とは、「CHANGE THE WORLD」(田川とまた、小学館)の主人公、浜野陽太の台詞。演劇バカで劇作家志望の彼が、天才的な表現力を持つ村岡茉莉と高校で出会うところから、この高校演劇漫画の幕が開く。

演劇は、頭と身体、両方の言語で世界を創り上げる表現だ。沈黙や静止した肉体すら、舞台の上では意味を持つ。演劇が持つパワーを、田川とまたも言葉と絵でこれでもかと表現してみせる。その説得力と熱量に、読んでいる間ずっと痺れっぱなしだった。

「想像力とは、世界をひっくり返す力のことです」

「誰にも話せないような、無垢な言葉以外いらない」

「演じるって、信じるってことなんだ」

「演じることがそうであるように、書くってことも、信じるってことだ」

剥き出しの魂から迸るような鮮烈な言葉とふたりのひたむきな眼差しが、二次元から飛び出してくる。おもしろい漫画は、やすやすと世界を越境できてしまう。それは作者自身が、頭の中にある世界を信じて描き出しているからだろう。演じることも、書くことも、描くことも、信じること。全ての表現は、世界を書き換える魔法だ。やがて効力が切れ、馬車はかぼちゃに、馬はねずみに戻っても、ガラスの靴は消えない。いちばん美しいかけらは胸にきらきらと残り、このだるい現実を生き抜くための命綱になる。

本作は4月の第1巻に続き、7月に第2巻が発売予定だ。いよいよ本格的かつ実践的に、演劇とがっぷり四つに組んでいく少年少女からますます目が離せない。彼らの物語はこれからも加速していくに違いない。ページをめくれば、最前列ど真ん中の特等席で観賞できるなんて幸せすぎる!

世界のついでに、わたしのこともぶん殴ってください。10発でも100発でも。そして何度でも立ち上がらせてください。

くそう、負けないぞ。わたしだって言葉で世界をぶん殴れるように、頑張るぞ。