海外の影響、一般化は明治30年代後半から

本の見返しに署名して本を贈ることが日本でいつから始まったかということは分かりません。私が確認している範囲では、遅くとも江戸時代にはありました。ただ、その習慣が一般的になったのは、明治になって海外から多くの書籍が入ってくるようになってからだと思います。西欧ではサインをして本を贈るという文化がすでに広まっていました。

ただ、それがすぐに普及したわけではないんです。森田草平が夏目漱石から署名入りの『漾虚集(ようきょしゅう)』をもらった時に、「見返しに署名して著書を贈呈するというようなことも、西洋の風習として聞いてはいたが、実際には初めて先生から教わった」と回想しています。明治39年の話です。そして漱石自身も「私ももとは気がつかずに其儘(そのまま)差出しましたが、近頃は一々私の名先方の名を書くことに致しました」と、大正3年に書いております。

ちなみに漱石の献呈署名本は明治44年出た『門』以降から圧倒的に多く残っています。

さらに言えば、私は明治期刊行の献呈署名本を80冊ぐらい持っていますが、8割以上が明治30年代後半以降です。献呈署名本の文化が日本で定着したのは明治30年代後半以降と考えていいのではないでしょうか。

コレクター半世紀

献呈署名本を私が集め始めたのは49年前です。昭和51年、高校1年生でした。その最初の頃はもちろん署名本だけじゃなくて、広く初版本を集めていたんです。ところが15年ぐらい前にもう欲しい初版本が無くなりまして、コレクター引退を宣言しました。それからも年に数冊は買ってるので、引退してないじゃないかと言われるのですけれど、初版本を買っているんじゃなくて、署名本を買っているんだと。

来年でコレクターになって半世紀、よく続くなと思われるかもしれませんけど、まあ単に病気だという事です。じゃあ病気になるほど魅力があるのかというと、やはり第一義的には作家の直筆がそこに書かれています。鷗外が漱石に贈った本であるとしたら、鷗外と漱石がその本を触っていたものです。それは別に近代作家のものに限りませんよね。例えば大谷翔平選手のサインボールは野球ファンであれば、いや野球ファンでなくたって欲しいですよ。

今お話したようなところは趣味の領域の話かなと思います。ただ一方で献呈署名本と言うのは作家の人間関係、その交流、さらにいえば当時の出版事情を伝えてくれることもあり、それは単に趣味の世界ではなくて、研究の資料とか素材としての価値を間違いなく持つということです。

一冊ごとにロマン

ひとつ例を挙げるために、今日一冊本を持ってきました。鷗外の『合本一幕物』というものです。この本には島崎藤村の献呈署名があったんです。「旅の記念に 鶴峯君に呈す 巴里客舎 島崎生」とあります。藤村はパリに行くにあたって、『合本一幕物』を持っていくということを書いています。『エトランゼエ』のなかに鶴峯君の名前も出ています。じゃあ、鶴峯君って誰なんだろう。なぜわざわざこの重たい本をフランスにまで持ってて、それを人にあげたんだろう?

素晴らしいことにその疑問を解決してくださってる方がいます。赤尾利弘さんという方が1985年に「藤村の滞仏時―主として鶴峯四郎とのこと」という論文を書いています。この献呈署名本をもとに、いわゆる謎解きをしている。それによると鶴峯君というのは裁判官で、彼の入学先等々を検討した結果、これを渡したのは大正4年の末から藤村が帰国する5年の4月までの間と特定ができています。さらにこの後はいささか推測というか、贈呈した理由につても考察しています。

この鶴峯四郎の義理のお父さんというのは横田国臣という大審院院長なんです。そして若い頃に横田国臣は鷗外と同じ時期にドイツに留学していました。その子孫によると、2人は交友があったという事でした。

わざわざ持っていった分厚い本をそこで鶴峯君に渡したのには、「実は自分の義理の父が鷗外先生とドイツで出会ったんですよ」という話を聞いて、じゃあ君にこの本をあげよう、と。ここから先はもう学術的なことではなく、ロマンの世界です。

何にせよやっぱり一冊の献呈署名本からひとつ論文が生まれているわけですから、それだけの価値を持っていると言えると思います。50年近くコレクターをしてきて思うのは献呈署名本には本当に一冊一冊に秘められた物語があるということです。

◇

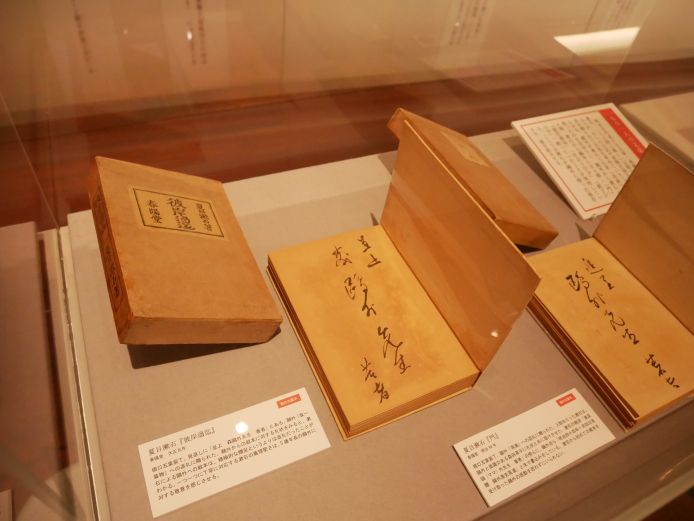

森鷗外記念館では特別展「本を捧ぐ 鷗外と献呈本」(6月29日まで)が開かれ、東京大学総合図書館の鷗外旧蔵書コレクション「鷗外文庫」を中心に鷗外に贈られた本を、そして鷗外日記や書簡をたよりに鷗外が贈った本を展覧している。川島さんは森鷗外から夏目漱石に贈った『涓滴』など所蔵する22冊を出品している。