ISBN: 9784130513678

発売⽇: 2025/04/25

サイズ: 18.8×2cm/236p

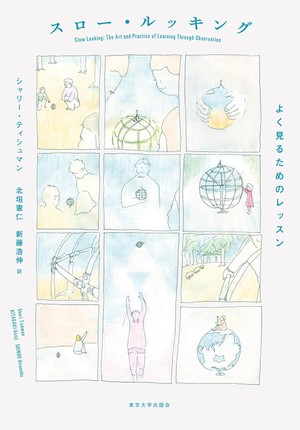

「スロー・ルッキング」 [著]シャリー・ティシュマン

三十秒だけ時間をいただきたい。紙面や画面から目を離して、目の前のもの(私だったらコーヒーカップ)をじっと観察してみてほしい。私は毎日のようにこのカップを使っているが、改めてこんな柄だったのかと気づいた。白状すれば、三十秒でさえ、少し長く感じた。

立ち止まる、見まわす、あるいは見上げる、しゃがみこむ、そうして目に映るものをゆっくりと見る。そんなことを昨日あなたは――いや私は――何回したか。私はしなかった。一度も。それってまずくないか?

スロー・ルッキング、じっくり見て、聴いて、触って、観察すること。もちろん、青信号をとくと観察していたら赤に変わってしまう。生活の中では必要な情報をすばやく取り込んで行動することが求められる。しかしそれだけでは失われるものがある。

見るとは能動的なことだ。自分にどういう情報が必要なのかを把握して、それを求めて探索する。だが同時に、見るとは受動的なことだ。関心を限定せずオープンにして、環境が差し出すものをそのまま受け止めてゆく。すると、目の前のものたちが新鮮さを取り戻し、割り切って決めつけてしまえるほど単純ではないものとして現われ、著者によると、そうして安らかな気持ちになれるという。

しかし、ゆっくり見るためには技術が必要なのだ。漫然と見ていてもふつうはただぼーっとするだけだろう。例えば、色に注目してみようと課題を与え、しかし課題に縛られないようにする。言葉で記述したり、絵に描いてみる。虫メガネを使う。寝転がっていつもと違う視点をとってみる。他のものと比較する。だから、スロー・ルッキングはトレーニングしなければいけない。さらに、私みたいにせっかちな人間はもう少し性格を変えなくちゃいけないだろうし、未知のものや細部や関係性に対するアンテナを鋭敏にしなくちゃいけない。

本書は教育についての本である。こうしたトレーニングは、やはり幼少期から行なう必要がある。(そうしたら私だってもう少しじっくりものを見られる大人になれたに違いない。)アメリカでは、学校や博物館などでもスロー・ルッキングの試みは実践され始めているという。しかし、それはまだ十分というにはほど遠いだろう。少なくともいまの日本の学校にはそんな時間的余裕がない。また、教師にもまだそうした授業をするノウハウがない。だけど、これは本当にだいじなことなのだ。遠い目標かもしれないけれど、この本はその方向を示してくれている。

◇

Shari Tishman ハーバード大学教育学大学院講師、同大学院の研究開発センターである「プロジェクト・ゼロ」の主任研究員。思考と理解の発達、学習における観察の役割、芸術を通じた学習などを研究する。