ISBN: 9784862763570

発売⽇: 2025/05/21

サイズ: 19.4×3.2cm/480p

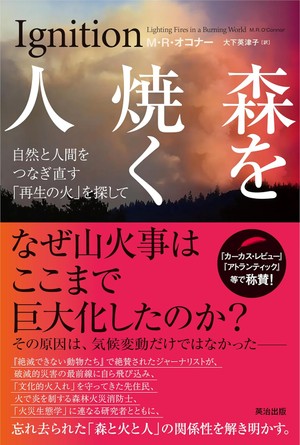

「森を焼く人」 [著]M・R・オコナー

多くの国で巨大化した森林火災が頻発している。今冬に起きたロサンゼルスの大規模火災や、岩手県大船渡市での山火事は記憶に新しいだろう。こうした巨大な森林火災は、気候変動の帰結として捉えられることも多い。しかし本書によると、気候変動が、森林火災の巨大化や頻発化を加速させていることは確かだが、火災の唯一の原因というわけではない。また、火災の解決方法として鎮火がまずあげられるが、それも唯一の解決策ではないという。

本書は、アメリカで活躍するジャーナリストが、自ら森林火災消防士の資格をとり、森林に火をつける火入れ活動への参加を通じて、火災消防の現場を描くノンフィクションだ。同時に著者は、その背後にある森と火、人との歴史的関係性へと探求の時間的・思想的スパンを広げる。

元来、先住民たちは、かご細工の材料を育てるなど生活に必要な天然資源を維持するため、森で火を熾(おこ)してきた。ユロク族の女性がいうように、火入れは「土地の世話」をすることを意味していた。しかしこうした先住民の文化は、ヨーロッパ人の入植後、「野蛮」なものとされ、火を消すことが科学だとされた。つまり鎮火は植民地主義の発想に依拠し、先住民が築いてきた土地との関係を断ち切るものでもあった。

その後、第二次大戦時には、自然を制御することは、敵の脅威から国土を守ることを意味するようにもなった。こうして鎮火は、森林政策における決定的方策となった。

とはいえ土地の世話の手段を奪い、鎮火による管理が主流となった森林は、かえって火災が起こりやすくなったという。すでに一九六〇年代には、林の密度が高まり、枯れた地表燃料が蓄積することで森林火災の大規模化の条件が整うようになっていた。その後実際、森林火災は巨大化し、今ではメガファイアと呼ばれるまでになっている。だが、メガファイアは鎮火困難なものもあり、「解決策としての鎮火」という考えそのものに限界を突きつけている。

むろん森林火災に対して、「手つかずの自然」の保護を強調する声もある。しかし著者が取材した火入れの実践者や研究者たちは、火を通じて森と大地を世話することの意義を訴える。

こうしてみると、メガファイアは、近代人が、自らが生きる基盤としての「土地の世話」を疎(おろそ)かにしてきたことへの警告といえるかもしれない。そしてこの、自らが生きる基盤を日々世話=ケアすることの重要性は、森林にとどまらない領域への示唆を含んでいるのではないだろうか。

◇

M. R. O'Connor 政治、科学や技術の倫理をテーマに取材するジャーナリスト。ニューヨーク・タイムズ紙、ニューヨーカー誌などに寄稿している。著書に『WAYFINDING 道を見つける力』『絶滅できない動物たち』。