伊藤比呂美「たどたどしく声に出して読む歎異抄」書評 生きていた親鸞に近づく言葉

ISBN: 9784906791002

発売⽇:

サイズ: 20cm/156p

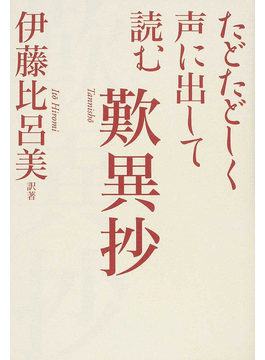

たどたどしく声に出して読む歎異抄 [訳著]伊藤比呂美

鎌倉時代に唯円が書いたとされる親鸞の思想の粋、『歎異抄』等を詩人・伊藤比呂美が読み、読みあぐね、読み解いていく記録が本著である。

伊藤は「弥陀(みだ)の五劫思惟(ごこうしゆい)の願(がん)をよくよく案ずれば、ひとへに親鸞一人がためなりけり」という壮絶な、“ぎらぎらしてる”一文から旅を始める。

実際に生きていた個人としての親鸞、その具体的な身体をより切実に感じるためだろうか、著者はそこに「おれ」というルビを振る。「ひとえに親鸞(おれ)一人がためなりけり」

すると、身体という限界ある物質、厄介な重さ、他人と共有出来ない固有性は、逆に親鸞一人を離れ、著者のものとも重なってくる。

事実、著者は夫と子供が住む米国と、老いた父のいる日本を、くたくたの身体を引きずって往復し続け、その果てしない疲労や苦悩の様子を随筆として『歎異抄』や和讃(わさん)の訳の間に挟み込む。

具体的な凡夫の身体が、やはり実在した親鸞の思想にじりじりと、あるいはよろよろと近づいていくのだ。

肉感的な随筆と、温度の異なる訳文が互い違いに現れるこの形式は伊藤が過去に『読み解き「般若心経」』で提示した方法で、そこでは漢文までが入り交じっていた。

つまり、ひとつの書物に多様な文字の“共有出来ない固有性”が共存するのだが、そもそも日本の仏教説話自体がそのような傾向を持つ。

その意味では伊藤比呂美の仕事はかつて日本霊異記を訳して以来、筋が通っている。生死とは何か、日本語とはいかなるものかの核心に、“じりじりと、あるいはよろよろと近づいて”いるのである。

さて、今回の著書の大詰めは「正信偈(しょうしんげ)」の訳であり、そこで著者は阿弥陀仏をある言葉で置き換える。まさに身体性の真反対にある言葉によって、仏の果てしない救いが輝くのだが、そこに至る思考の過程を私は次の著作で是非くわしく読みたいと思う。

◇

ぷねうま舎・1680円/いとう・ひろみ 55年生まれ。著書に『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』など。