「ウィトゲンシュタインの愛人」書評 確かさ崩れて気持ちのいい虚無

ISBN: 9784336066572

発売⽇: 2020/07/17

サイズ: 20cm/321p

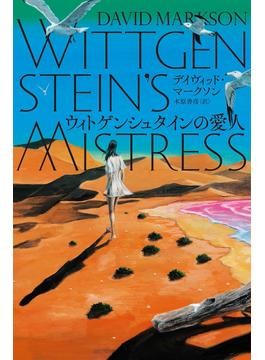

ウィトゲンシュタインの愛人 [著]デイヴィッド・マークソン

海辺に一人の女性がいて、他には地上に誰もいないらしい。生き残ったらしき彼女は頭に浮かぶあれこれをひたすらタイプライターで打ち続けている。

名前はケイト。

だがその名に意味があるとは思えないし、本当のことなのかもわからない。

なぜなら淡々と続く過去の記述、現在の行動にはさかんにあとから但(ただ)し書きがつけられ、あるいは否定されて、そこに確かなことなどひとつもないからだ。

新古今和歌集にある定家の「見わたせば花も紅葉もなかりけり 浦の苫屋(とまや)の秋の夕暮(ゆふぐれ)」を引いておこう。たとえ「なかりけり」と否定しても読み手の頭には花が残り、紅葉の映像が残る。

右はだいぶロマンチックなやり方だが、本書の作者デイヴィッド・マークソンは同じ効果をより乾いた皮肉、絶望、諧謔(かいぎゃく)の中で多種多様に使う。結局のところ、そこに一人の肉感的な人物が生きていること以外、何もないのである。

その何もない中で、絵画やギリシャ神話、クラシック音楽などの細かい知識が披瀝(ひれき)され、その度に確かさが崩されていく。それは実に気持ちのいい虚無だ。

ウィトゲンシュタインの愛人、という題名自体、不確かである。関連する物語は一切存在しない。ただ、かの哲学者が使用した断章という文体は本作にとって重要である。文の改行ごとに、我々はそれが断章だと考えて一行空けてみるといい。するとさらに物語は消去され、断言の強さがそれぞれ絵画のように現れる。

まるで漱石が『草枕』で言っていた「非人情」の美しさがそこに顕現する。小説はこうあるべきだと漱石が考えた姿そのものだ。

また固有名詞の乱舞も本作の特徴だが、ウィトゲンシュタインらが深めた論理学で、指示対象を説明するのに固有名がどれだけ有効か論争されているからには、その影響も考え得る。

いつまでも読んでいられる非物語は、鬱々(うつうつ)とした日常を静かに活気づける。

◇

David Markson 1927-2010。米国の小説家、詩人。本作は60歳で発表した。『これは小説ではない』など。