ISBN: 9784787235145

発売⽇: 2022/10/24

サイズ: 21cm/307p

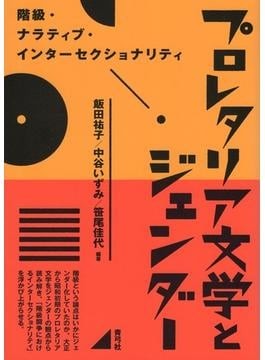

「プロレタリア文学とジェンダー」 [編著]飯田祐子、中谷いずみ、笹尾佳代

戦前のプロレタリア文学といえば、小林多喜二の『蟹工船』など、男性作家による男性労働者を描いた作品が思い浮かぶ。だが女性はどう描かれたのか。

本書は、プロレタリア文学が階級を問題にする際に作用したジェンダーの力学を読み解く。ただし、本書の射程は階級・ジェンダーの二元論にとどまらない。インターセクショナリティーの視点を導入し、植民地支配や異性愛規範も含めて、複数の権力関係の交差に着目する。執筆陣に韓国・中国を含む海外の研究者が多いことも特徴的だ。

分析はまず、プロレタリア文学が生み出された場に向かう。戦前の共産党には、女性が担う役割の一つに、アジトをカムフラージュするために男性党員と同棲(どうせい)し、家事の世話をする「ハウスキーパー」があった。また、投獄された党員を「救援」する活動では、娘や母が犠牲者家族の象徴となった。女性は運動を支える周縁的な存在として位置づけられていた。

だが女性作家による作品は、この位置づけに抗(あらが)う。紡織工場における女工たちの労働争議を扱った中本たか子の小説は、女工が過酷な労働環境に置かれ、男性から性的対象として狙われたことを描く。一方で、工場の寮で女工同士が同じ寝床に入るという身体的接触を通して、プロレタリア女性としての「同志愛」が湧き上がる様を描写する。中本は女工の身体を、資本主義に抗し、男性からの異性愛の視線に抗する身体へと書き換えたのだと、本書は評価する。

作品中の不在にも着目する。旧満州の慈善病院で出産した女性を扱った平林たい子の小説では、旧満州の地は単なる風景と化し、中国人・ロシア人女性が描かれることはなかった。

階級を問う論理が女性を周縁化し、その女性たちが外地・植民地を不可視化する。インターセクショナリティーの視点によって、本書は権力の網の目を読み解くことに成功している。

◇

いいだ・ゆうこ 名古屋大教授▽なかや・いずみ 二松学舎大准教授▽ささお・かよ 神戸女学院大准教授。