色彩豊かなアール・ヌーヴォーの世界観

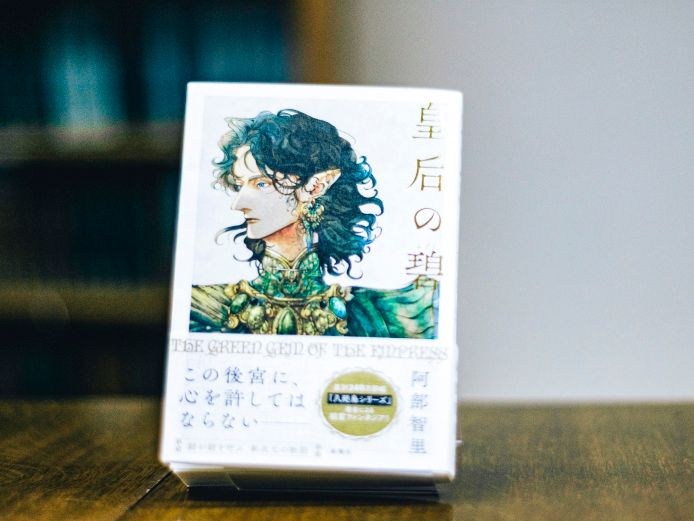

――『皇后の碧』は風・土・火・水の精霊たちが住む世界で、火竜(ドラゴン)によって故郷を焼かれた土の精霊の娘・ナオミの冒険を描いたファンタジーです。着想はどこからでしょうか。

最初に思い浮かんだのは、物語の最終章の一場面でした。あの“ふたり”が向き合ったラストシーンを最大限に華やかに、鮮烈に、魅力的に描くためにはどうすればいいのか。その一点を核に据えて世界観を広げていきました。そこから物語として構築するまでに、結果的には9年もかかってしまいましたが。

ファンタジー作家の楽しいところは、自分の好きに世界を立ち上げられることです。一番書きたいその瞬間を描くために、世界を作り上げていく。それができるのがファンタジーの強みですよね。

――両親を失ったナオミは、鳥の一族・孔雀王ノアに引き取られて、風の精霊の地で城の女官見習いとなります。ナオミは異質な存在として蔑まれますが、風の精霊を統べる残忍な蜻蛉帝(せいれいてい)シリウスに「私の寵姫の座を狙ってみないか?」と誘われて後宮へ。後宮と寵姫の設定はデビュー作『烏に単は似合わない』とも重なりますね。

率直に言うと、私は後宮を舞台にした物語が大好きなんです。皇帝シリウスが君臨する“巣の宮”には、風の精霊の皇后イリス、火の精霊フレイヤ、水の精霊ティアがいて、そこに土の精霊の娘ナオミが寵姫候補として新たに加わるところから物語が展開していきますが、『烏に単は似合わない』の要素を10年越しに今の自分がリメイクしたらこうなった、と言ってもいいかもしれません。後宮と、それぞれに異なる個性を持つ4名の姫たち。そんな好きなモチーフを本作には積極的に盛り込んでいます。

――風・土・火・水の属性を持つ精霊たちや宝石など、西洋的なモチーフがちりばめられた色彩豊かな世界観も魅力的です。

当初は中華風ファンタジーにしようと思っていたのですが、中華風ファンタジーの名作はすでにたくさんありますし、今さら私が書いても既視感がある。そうではなく、自分にしか書けない、自分が誇れる新しい世界観を作ろうと考えてたどり着いたのが、アール・ヌーヴォー様式でした。

アール・ヌーヴォーは19世紀末からヨーロッパで起きた芸術様式です。画家のミュシャなどがその代表格ですが、おそらく日本人であればどこかでアール・ヌーヴォーの絵や作品に無意識のうちに接していると思うんですね。それ以前の宗教画やロココ、新古典主義などを汲みつつも、ジャポニズムの影響も取り込み、大衆に「かわいい」「きれい」と思わせたら勝ち、という広告的な側面もあった。それならばアジア人である私が参入できる余地がある世界観のはず、と直感しました。

それで、「アール・ヌーヴォーで書こうと思っています」と他社の編集さんに話したところ、「アール・ヌーヴォーですか? 深堀りしてもあまり出てこないですけど大丈夫ですか?」と心配されたんですよ。そう聞いた瞬間、「しめた!」と確信しました。大量のファンタジー作品を読んできた編集者でも不安になるほど、どうやら前例があまりないらしい。じゃあ私がアール・ヌーヴォーを解釈したら、きっと見たことがない世界感ができるはず、そう思えたからです。

ナオミを後宮に呼び寄せた蜻蛉帝(せいれいてい)シリウスはトンボをモチーフにしたのも、アール・ヌーヴォーでよく描かれる題材だからです。作品内では一言もアール・ヌーヴォーという言葉を出していませんが、『皇后の碧』はアール・ヌーヴォーを阿部智里が解釈したファンタジー、と受け取ってくれて構いません。

――鳥の翼を持つ一族、蟲の翅(はね)も持つ一族など、「風の精霊」と一口に言っても多彩な種族で構成されている奥深さも興味をそそられますね。

トンボに限らず、生き物の羽って美しいですよね。祖母の家にあった孔雀の羽や、実家の近くに落ちていたカラスの羽をよくうっとり眺めていました。そういえば、中学生のときに「トンボと羽」と題名をつけたポエムで、詩のコンクールで賞をいただいたことを今思い出しました。「八咫烏」シリーズも羽を持つ生き物の話だし、そんなに思い入れはないつもりだったのですが、自分で思っているよりも羽が好きなのかもしれません。

対立によって得られるものは

――主人公ナオミのキャラクターはどのように生まれたのでしょうか。

ナオミは、最初から謎を追っていくキャラクターとして設定しています。なぜ蜻蛉帝シリウスは美貌の持ち主ではない自分を寵姫候補に抜擢したのか、彼の居城「巣の宮」にはどんな秘密が隠されているのか……。黒髪と緑の目を持っていて、ものすごく美しい容貌ではないけれども、賢くてすんとしているような少女。読者と視点を共有できる存在として、自然と生まれてきた感じですね。

――序盤ではマイノリティーとして疎外感を抱きながらおとなしく暮らしていたナオミですが、後宮に居を移し、謎を追うほどに、強く自由になっていきます。

それまでいた場所から別の場所へと放り投げられたときに、「私は前の場所でそれなりに優しくされていたと思っていたけれども、本当にそうだったのか?」と気づくことってあると思うんです。その瞬間には、どうしたって痛みが伴う。特定の集団に所属することの心地よさ、けれどもその構造が排除を産む側面もあること。ナオミの目を通して、読者にもその両面を疑似体験してもらいたい、という意図は明確にありました。

一方で、対立するもの同士を描くときは、敵と味方を分けて終わりにするのではなく、その対立によって、あるいは対立を乗り越えた先に何が得られるのかを描くことが大事だと私は思っています。

たとえば、アール・ヌーヴォーの世界観を取り入れた時点で、「美とはなんぞや」についても書かざるを得なくなりました。美しければいい、購買意欲に訴えかければいい、そうしたアール・ヌーヴォーの“美しさ至上主義”が空っぽだと過去には批判されたように、女性の美も女性が主体であると見せかけて、じつは消費されている部分がある。「消費するもの」「消費されるもの」も、ある意味では対立する存在と言えます。そのことを自分なりの解釈でファンタジーに落とし込んだつもりです。

――シリウスに仕える年老いた宦官長ジョウも味わい深いキャラクターですね。ジョウに「まじない」を教わり、成長していくナオミの姿も描かれます。

謎を解き明かすために、ナオミには成長してもらう必要があったので、私の作品にしては珍しく成長ものとしてのも読めるはずです。「八咫烏」シリーズにはそういう要素は薄いので、そこは大きな違いかもしれませんね。

――「八咫烏」シリーズで培ってきた経験も本作に活かされたのでは?

それはもう、全工程で活かされています。プロットをどう組むか、読者さんに何をどこまで、どの順番とタイミングで伝えるか、ナオミが探っている謎と作品に隠されている大きな謎にどう整合性を取らせるか……。その仕掛けとコントロールは、相当気を遣いながら組み立てていきました。唯一の正解を目指してパズルをずっとつくっているような感覚でしたね。

でも、「八咫烏」シリーズを書き続けてきたおかげで、筆を置けるタイミングを明確に掴めるようになったのは大きいかもしれません。昔は、「時間があればあるだけ直させてください!」みたいな感じだったんですよ。でも今は、「手を離すべきタイミングは、ここだ」という瞬間、たどり着くべき形が見えるようになったと思います。

最後に明かされるタイトルの意味

――クライマックスの驚愕の展開、そしてタイトルの意味が明らかになる前日譚には予想外の結末が待ち受けています。「八咫烏」シリーズの愛読者であれば、『皇后の碧』との共通点や違いも比較して楽しめそうですね。

物語としてはこの一作で完結させていますので、初めて手に取ってもらう一冊として楽しんでもらえたら嬉しいですね。

一方で、「八咫烏」シリーズを読んでくださった読者の方々にはまた違う楽しみ方をしてもらえるかなと思います。『烏に単は似合わない』は後宮に姫たちが集まって、そこで何を勝ち取るかという話であり、共通している要素もかなりありますから。同じ素材に、十数年をかけてまったく違う味付けをした、そんな感じです。あの頃だから書けたものもあるけれども、今の阿部智里だから書けたものもあるので、ぜひ比較してみてください。

そもそも、『皇后の碧』は最初から単発作品のつもりで書いたんですよ。でも私の悪い癖で、大きな世界を構築して、今回はあまり前面に出さなかった各キャラクターの背景やそれぞれの出会いなどの裏設定も、じつはがっつり作り込んでしまいまして……。

実際に相当なボリュームを執筆しましたが、全体像を見渡したときにノイズになると判断したものはすべてバッサリ切りました。切るべきものは、切る。そのあたりの潔さも作家生活で鍛えられた部分です。

とはいえ、今回と同じレベルの謎を仕掛けるためには世界構築のレベルから考えていく必要があるので、この世界観で新作を書くならば、そういった楽しませ方はもう出来ません。それでもなお面白いものが書けるか、それに挑戦できるかの覚悟が持てるかどうかですね。

――「八咫烏」シリーズも完結を目前に控えていますが、新たな世界観のファンタジー作品を誕生させた今、次に書きたいテーマは見えていますか。

書きたい世界やプロットは、まだまだたくさんあります。ただ、ずっと温めてきたけれど時代的にもう使えないだろう、今これを書いたら異なるメッセージ性を受け取られそうだ、という意味で、日の目を見ないまま消えていくだろう作品もすでにたくさんあるんですね。

それでも、限られた人生の時間の中で、これからも胸を張って世に出せるものを厳選していきたい。「これ、前作よりもつまらないな」と自分で感じてしまったら、他の誰が褒めてくれたとしても自分自身がきっと許せない。だから、私の最終的な目標は、自分が心の底から「面白い!」と納得できる作品をひとつでも書き上げることなんです。