子どもをなめてかからない

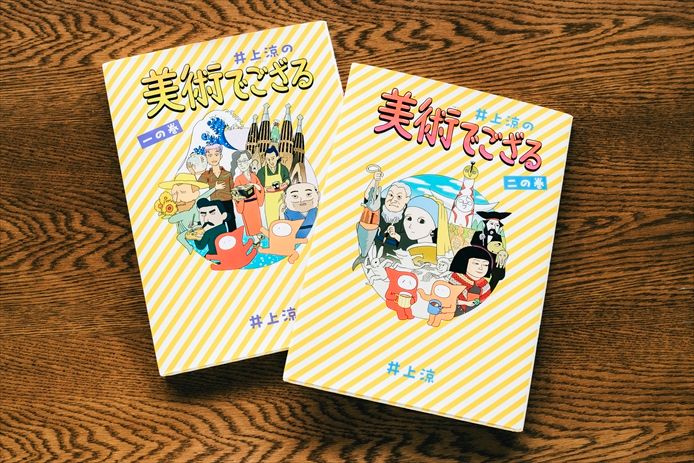

――毎日小学生新聞での連載が、『井上涼の美術でござる』一の巻、二の巻として同時刊行されました。Eテレの長寿番組『びじゅチューン!』で井上さんを知った読者も多いと思いますが、連載のきっかけは?

『びじゅチューン!』を見て興味を持ってくださった毎日小学生新聞の方から、「子ども向けに美術をテーマにした連載まんがを描いてほしい」と依頼をいただいたのがきっかけです。それならば、自分の作品に以前から登場していた忍者のキャラと美術を組み合わせたら面白いんじゃないかな、という感じで2016年から連載を始めました。

――ナビゲーターを務める2人の忍者が、毎回、クセの強い芸術家たちに振り回される展開で楽しく読めますね。子どもが読者対象だからこそ意識したことはありますか。

読者が小学生や子どもでも、なめてかからない。『びじゅチューン!』も同じですが、「子どもだからこれは知らないだろう」という考え方はしないことは常に大事にしています。

一方で、誰々とケンカしたとか、悪いこともしちゃったとか、私が思う“小学生が好きなそうな要素”を盛り込むことで、芸術家たちを「人」として描くことも意識しました。「こんな変なところがあったのか」と身近に感じてもらえたらいいなと思っています。

毎回、担当編集者が集めてくれた資料をもとに「この画家のこのエピソードなら、忍者たちとこういう展開にできそう」とアイデアを膨らませ、方向性を決めていったんです。たとえば、気難しい性格だった画家のモンドリアンは贈られた手紙や花束をすぐに捨てていたとか。そういう人柄が見えるエピソードを拾っていく。連載を続けていくうちに勘所が少しずつわかってきました。

――アニメと漫画の表現に違いを感じたところはありましたか。

『びじゅチューン!』は作品単位、『美術でござる』は人単位、という区別をしているのが自分の中では一番大きなところです。

あとは、アニメはキャラなどの変な動きで間をもたせられますが、漫画はそれができませんよね。紙の上だけの表現なので、一番面白いところを残すために、どの瞬間を切り取るかを狙いすます必要があります。

文字を使えるのは漫画のよさですね。フキダシの外に小っちゃい文字でツッコミを入れるとか。私はかわかみじゅんこさんの『パリパリ伝説』という漫画が大好きなのですが、文字の使い方や本筋とはちょっとズレたところの面白さは、そこから影響を受けています。

あとは、漫画は読者の視線をどう動かしていくかも考えなければなりません。アニメは勝手に映像が流れていきますけど、漫画は文字の配置も含めて読者の目でコマを追いかけてもらうように誘導しなきゃいけない。それもやってみて初めてわかったことです。

だから最近、藤子・F・不二雄先生が「毎日こどもしんぶん」で過去に連載していた『Uボー』を読んだら、漫画家としての技術のすごさをあらためて実感しました。絵が上手なのはもちろん、話がポンポンと進んでいく感じがすごいんですよ。

――ちなみに、毎回登場する「忍者B」と「忍者C」のそれぞれに個性がありますが、なぜ「忍者A」は不在なのでしょうか?

忍者Bとキャラクターを最初に考えたのは、2012年にまでさかのぼります。その前年に東日本大震災が起きて自粛ムードが続いていた中で、「こんな大変なときに何をつくればいいのやら」という心境になりながらも、「誰かが突然いなくなる」という感覚が世間的にも、自分の中にも強く感じていた時期だったんです。『美術でござる』の連載を始めるにあたって、忍者たちを使ってみたのですが、「忍者A」が出てこない前提であえて進めているのは、そういった背景もあります。

この本のサイン会でも「忍者Aはどこ行ったんですか?」という質問を多くいただいたのですが、ああいった場だとなかなかそこまで話せる時間がないので説明が難しかったんですね。でも皆さん、私の予想以上に忍者Aのことが気になっている人は多いようです。

アーティストとして、芸術家を限りなく面白く描く

――「一の巻」「二の巻」では連載の中から選りすぐりの54話が収録されていますが、井上さんが印象に残っている回は?

大変だったのは「一の巻」に収録されているガウディの回です。サグラダ・ファミリアを描くために、ペーパークラフトの模型を買ってきて組み立て、建物の裏側がどうなっているかまでちゃんと把握してから描きました。でも、2026年完成予定のイメージを見ると、どうやら当初の完成予想図とはまったく違う姿になるらしくて「おもしろ」となりましたが。

描いていて面白かったのは、肖像画が残っていないため自分の想像で描いた尾形乾山・光琳のイケメン兄弟です。ルッキズムが議論されている時代にこんな風に描いていいのかなとの迷いがありつつも、「尾形兄弟がカッコよかったです」と気に入ってくれる人が多かったので嬉しかったです。私の描くアニメだとこのプロポーションではうまく表現できないので、漫画だから描けたことですね。

――画家が使っていた道具や技法で実際に描かれたコマもありますね。スーラの回は点描画、ドガの回は晩年好んだパステル画で描かれています。

「自分でも描いてみないとよくわからないな」と思ったところは、実際に色々と試しています。あとは、私の絵の特徴がフラットな感じで色もペタッとなっているものが多いので、パステルで描いたコマを挟むことで読者の目がちょっと止まるような工夫という意味合いもあります。

9年間の連載で、描き方自体も結構変わりましたね。漫画家が使うペンで書いたり、カラーペンで色を塗ったりとか、色々試してみて、今はデジタル作画に落ち着きました。デジタルであれば描き直しも簡単だし、作品の模写も忠実にできるので。『美術でござる』を読んだ人が、いつか本物の作品を見たときに「あれだ!」とつながるようにしたいんです。

「二の巻」に載っている彫刻家の高村光太郎の回も、私の母も「これは面白かった」と珍しくリアクションをくれたので印象に残っています。

高村光太郎の《手》という彫刻を取り上げたのですが、私が「びじゅチューン!」のイベント握手会で子どもたちと接したときの体験を盛り込んだので、実感がこもったのかもしれません。握手会の列に並んでいるときはすっごく賑やかにはしゃいでいたのに、いざ握手となったら緊張でスンッとなるお子さんや保護者の方たちにもたくさんお会いしてきましたから。

――連載が『びじゅチューン!』に影響を与えた部分もあったのでしょうか?

2016年から始まった毎月の連載が全部で109話まで続いたので、やっぱり知識が積み重なっていった部分は大きいです。『美術でござる』では忍者たちのセリフや作品解説の文章も基本的には全部自分で書きましたから、やっぱり理解も深まっていく。

「江戸の美術」と言っても、前期と中期と後期では全然違うとか、そういう自分の中での美術の奥行きがどんどん増していったことが『びじゅチューン!』に与えた影響は大きいと思います。

ただ、そうはいっても私は研究者のように専門知識をたくさん理解しなければならない立場ではないので、「アーティストとして可能な限り面白いほうを選びますけど、ごめんなさい~」という気持ちもあります。

どの道に進んでもきっと歴史の一粒

――いまや“美術の伝道師”として活躍中の井上さんですが、美大卒業後は広告代理店に勤務されていたそうですね。そこからどのようにしてアーティストに?

美大には進んだものの、将来はアーティストとしてやっていこうといった気持ちは、自分の頭にはありませんでした。というのも、親の作品がお金にはならないのを間近に見ていたので。

私の父親は、高校の美術教師をしながら彫刻家としても活動していたのですが、その姿を見ていたからこそ「やっぱり美術といっても、デザインとかお金が絡むジャンルじゃないと難しいだろうな」と身にしみていたんです。だから、自分は広告業界まっしぐらだったのですが、いざ広告代理店に入ったら「あんまりクライアントの言う通りにしたくないかも……」というジレンマに直面してしまいました。

そんなこんなで7年間は会社勤めをしながら作品をつくっていたのですが、そのうちにのちの『びじゅチューン!』のプロデューサーに声をかけてもらい、本放送の開始が決まったので「もう会社員をしながら続けるのは無理だな」と退社したのが2013年でした。

――アーティストとして独立してから12年。ここまでの歩みを振り返ってみていかがですか。

本当に自分のほぼ全部を美術に費やしてきた感じはあります。費やしたという言い方はちょっと大袈裟かもしれませんが、毎日いつでもどこでも美術のことや、自分が発信することが美術や展覧会に与えるかもしれない影響について、大小いろんなレベルで考え続けるようになりました。

大勢の人に『びじゅチューン!』を知ってもらうようになり、『美術でござる』の連載も始まって、自分が負う責任も広がっていっぱいいっぱいになってきた。かといって自分は大作をバーンと発表して特大規模の展覧会をするわけでもないし、毎日SNSを気にしていて何がアーティストなのかしら、という視点もあるっちゃあるんです。どちらも幸運な仕事ではあることは間違いないのですが、今はちょっと自分が何者かわからなくなっている迷子かもしれません。

――迷子、とのことですが、次に進んでみたい方向性などのイメージはありますか。

今の時代、自分がどっちの方向に進むのかを自分で決めるのって、難しくないですか? 社会情勢もAIの発達もものすごい勢いで変わっていく分岐点のような時期なので、これはもう流れに身をまかせるしかないのかな~とも思ったりします。

でも、『美術でござる』で100人以上のアーティストの人生パターンを見てわかったこともあります。みんなだいたい活動の中期には迷いの時期があって、後期になると前期の要素がもう一回現れてくる。戦争のような大きな出来事が起きると、作風がガラッと変わることもある。

全員とまでは言いませんが、そういう共通点が浮かび上がってきました。それを自分に当てはめると、「今は中期かも。じゃあ“あるある”なんだな」と思えてきます。

だから、この先も社会の影響を受けつつ自分が興味のある分野を突き進んでいくかもしれないし、新しい絵を求めてガラッと作風を変えるかもしれない。でもどの方向に進んだとしても自分も歴史の一粒であることは変わらないだろうな、というフラットな思いでいます。